过去二十年,我国的卫生费用以每年11.6%的速度增长,快于国民经济增长(年均9.9%)。近日,国家卫生计生委卫生发展研究中心卫生总费用研究课题组研究显示,我国卫生费用增长的主要驱动因素是疾病例均费用,其次是医疗价格过度通胀和人口增长,而人口老龄化的影响较小。该结果运用Das Gupta因素分解模型所得。其中疾病例均费用增长这一驱动因素中还包括其他影响卫生费用增长的因素,如医疗技术进步、居民收入增长等。(BMC Health ServRes.3)

研究发现,1993-2012年,我国卫生费用增长的主要驱动因素是疾病例均费用支出,在11.6%的年平均增长中“贡献”了8.4%。医疗价格过度通胀和人口增长分别“贡献”了1.3%。人口老龄化的影响相对较小,每年“贡献”0.8%。然而,疾病患病率的下降使我国卫生费用少增长了0.3%。

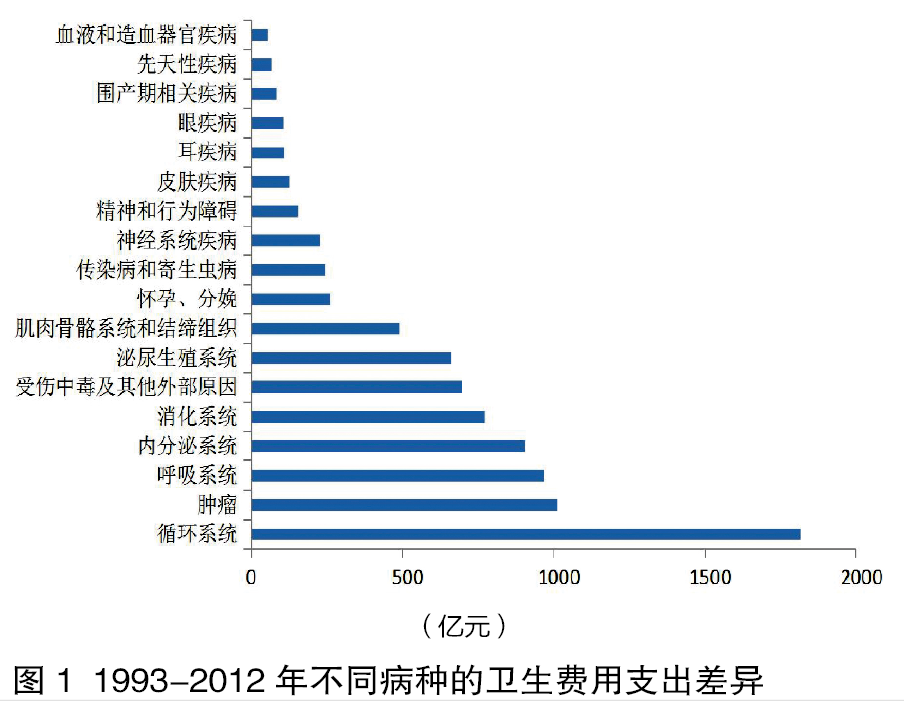

循环系统、呼吸系统、肿瘤、内分泌、营养和代谢疾病、消化系统疾病、损伤以及中毒费用的增长占我国卫生费用增长的49.4%。

1993-2012年,按1993年价格计算,人均门诊费从29.1元升至80.2元,人均住院费用从1216.4元升至2992.3元。

此外,过去二十年,患者倾向于去较高级别的医院就诊。例如,总门急诊人次中,发生在乡镇卫生院的比例从1993年的59.1%降至2012年的28.8%;而由卫生院负担的出院人数由48.7%降至26.1%。

人口老龄化对循环系统疾病影响最大,导致医疗支出增加4.1%,其次是肿瘤(1.9%)、内分泌和营养(1.3%)、消化系统(1.3%)、肌肉骨骼疾病(1.0%),中毒以及其他外部原因引起的疾病(0.9%),而老龄化对围产期疾病、呼吸系统疾病、孕产妇疾病和先天性畸形等疾病的几乎没有影响(图1)。

据国家卫生计生委人口与发展研究中心预测,由于2016年二孩政策放开,预计在2030年,中国60岁以上人口的比例为25.4%。该研究认为人口老龄化对未来中国卫生费用增长的作用会增强。

未来解决我国医疗卫生费用增长的策略应重点放在控制疾病例均费用增长,特别对肿瘤、循环系统、呼吸系统、内分泌和消化系统而言,尤为重要。建议进一步加强与完善公共卫生服务均等化项目,加强慢性病防控,降低我国慢性病患病率;提高基层医疗卫生机构服务能力,并建立有效的转诊制度,以降低疾病例均费用的增长。