2015年2月19-27日,“脊髓损伤国际行动项目”启动会于瑞士脊髓损伤研究中心举行。该项目由WHO发起,来自中国、德国、澳大利亚、墨西哥等14个国家的脊髓损伤领域学科带头人和协调员参加了会议。本次会议讨论并初步制定了WHO发起的“脊髓损伤国际行动项目”实施计划,为全球功能障碍调查迈出了第一步。美国国家医学院院士、国际物理医学与康复医学学会(ISPRM)主席励建安教授带领其研究团队参加了本次会议。

我国不同地区流行病学数据尚不完善

脊髓损伤是指脊髓受到外力作用或者内环境改变,导致脊髓组织受压、缺血和坏死。其病因不仅是外伤,也包括炎症、感染、机械性压迫、先天畸形等诸多因素。脊髓损伤的原发性功能障碍包括运动障碍、感觉障碍、排泄障碍、性功能障碍、自主神经体系失调及呼吸障碍;继发性功能障碍包括压疮、感染、疼痛、痉挛和挛缩、异位骨化、深静脉血栓、心理障碍等。

会议上,励建安教授介绍,由于现代化工业的迅速发展和汽车保有量等不断增加使脊髓损伤显著增多。然而,我国有关脊髓损伤的流行病学研究却很缺乏。就发生率而言,2005-2007年上海浦东新区脊髓损伤的年发生率约为25人/100万。2002年北京市脊髓损伤的年发生率约为60人/100万。相较于20世纪80年代末的调查结果,其年发生率增加近9倍;1992-2006年北京市的脊髓损伤患者男女比为3.11:1,而2004-2008年天津市的数据显示,男女患病比率为6.6:1;2004年北京有超过2/3的脊髓损伤患者是由于交通事故(44.3%)和跌倒(21.8%)所致;天津市的主要致伤原因同样为交通事故(37.6%)和跌倒(36.0%)。

总之,目前国内的脊髓损伤流行病学数据,无论是脊髓损伤发生率、男女发病比率,抑或致病因素,都只代表了局部地区脊髓损伤流行病学现状,尚缺乏国家层面的“大数据”。我国地大物博的特点也决定了不同地区之间的数据差异,因此某个局部地区或整个国家的流行病学数据并不具有普适性。

对此,励建安教授指出,“脊髓损伤国际行动项目”就是强调在国家层面上进行抽样调查,从发达地区、中等发达地区、欠发达地区到落后地区,从三级综合医院、二级综合或专科医院到社区卫生服务中心进行抽样调查,有利于得到不同发达程度地区或不同层级单位之间的数据, 以便于对中国脊髓损伤患者的状况有一整体了解。

我国患者健康服务体系亟需健全

随着各种天灾人祸等意外事件的频发,脊髓损伤发生率正以惊人的速度增加。但是由于现代医学技术的迅速发展,脊髓损伤也得到了更加有效及时的诊治,因而患者存活率显著提高。

但是,断了的脊髓还是无法再连接起来,脊髓损伤多数延续终生,不仅给患者本人带来严重的身心伤害,还会对整个社会造成巨大的经济负担。当然,不是脊髓损伤了,就没有解决生活的方法。诚如励建安教授所说“脊髓损伤改变的是人生轨迹,但不改变人生目标”。如何改善脊髓损伤患者的生存状态,如何为他们提供更好的健康服务,是目前亟待解决的问题。

目前,我国对脊髓损伤患者早期康复的重视程度已超过许多发达国家,从受伤现场救治到整个临床治疗,康复理念始终贯穿其中。康复医疗团队中不仅包括康复医师、康复护士和康复治疗师,也涉及矫形技师和康复生物工程专家、心理咨询专家、社会工作者等,并且强调临床多学科合作,包括骨科、神经内科、神经外科、急诊科、临床心理科、中医科、针灸科等。早期接受系统、规范康复治疗的脊髓损伤患者,其神经功能、功能代偿,运动功能、步行能力、日常生活活动能力及独立性均能得到明显改善,并发症,如感染、压疮、关节挛缩等、致残率等明显降低,患者生活自理能力和生活质量显著提高,使其尽可能提早回归家庭和社会。

然而,患者从医院进入社区后,现有健康服务体系的短板则逐渐显露。部分地区尤其是乡村地区,针对脊髓损伤患者的医疗保险制度、残疾人补助制度、康复训练设施、改造设施(如无障碍通道等),改造公共交通工具(如中门配备斜板、设置轮椅专用位及轮椅固定卡槽的公共汽车)的缺乏,导致其回归社区后的康复锻炼及社会交往受限,生活质量下降。

导致脊髓损伤患者健康服务体系建设不够健全的原因,正是国家和社会缺乏对脊髓损伤患者生存状态的了解所致。本次WHO所倡导的“脊髓损伤国际行动项目”则能够帮助我国收集脊髓损伤患者生存状态的“大数据”,从而唤起人们对这个特殊人群的关注,进一步完善我国脊髓损伤健康服务体系建设。正如会议上,瑞士脊髓损伤研究中心Gerold Stucki教授所言,“脊髓损伤国际行动项目”致力于在全球范围内收集较高质量的数据,以便描述、比较和分析脊髓损伤患者的生存状态,从而在国际和国家层面完善针对脊髓损伤患者建立的健康服务体系。

国际项目实施经验总结

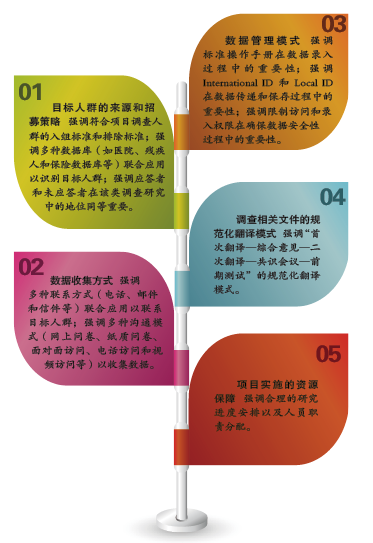

本次会议上,各国协调员分别介绍了本国脊髓损伤的现状,发现各国间因经济、社会、文化等差异,导致其致病因素、发病率、发生率、死亡率和预期寿命均不同,各国脊髓损伤健康服务体系建设在满足患者康复需求方面均存在一定不足。作为最早在国内实施脊髓损伤行动项目的国家,瑞士脊髓损伤研究中心的专家科研团队分别从五方面阐述了其实施经验(图1)。

各国协调员随后根据五方面的内容进行了分组讨论,并在瑞士脊髓损伤研究中心专家科研团队的点评下,撰写了一份最为合理且在本国最具可行性的项目实施计划,交由WHO官员代表、各国学科带头人、非政府组织代表和瑞士脊髓损伤研究中心代表进行最终审核。

WHO残疾和康复办公室官员Alarcos Cieza教授重点阐述了WHO正在实施的全球残疾行动计划,强调了全球功能障碍和康复数据收集的重要性。Cieza教授重申WHO发起的“脊髓损伤国际行动项目”将对世界范围内脊髓损伤康复服务政策改革和可持续性现代康复服务体系建设的影响。