近期,美国一项研究结果显示,在特定的情况下,相比于传统开腹手术,使用更先进的内镜技术切除结肠大息肉可能效果更好,而且更安全。(J Am Coll Surg.6月30日在线版)

在美国,结肠镜检查较为普遍,多数情况下可以将癌前病变的息肉一并切除。然而,部分受检人群的息肉过大,内镜下切除困难。对于该部分患者,切除其息肉的最佳方式一直是临床医生争论的焦点。本研究旨在探索临床中较大且为良性的结肠息肉,确诊为癌症的概率。

该研究纳入439例因内镜切除困难,需行手术切除的结肠息肉患者。术前结肠镜检评估显示,88例(20%)患者存在高级别异型增生,其余均为良性息肉。术后病理提示,仅有37例(8.4%)确诊为癌,且大部分为Ⅰ期(23例),Ⅱ期11例,Ⅲ期仅3例。与此同时,一部分患者在术后出现了不同程度的术后并发症。即大多数患者因非恶性病变接受开腹手术切除,并面临术后并发症风险。

该研究初步表明,内镜下的“大”息肉癌变率并不高。内镜下黏膜切除术(EMR)、内镜黏膜下剥离术(ESD)等高级内镜技术的应用以及腹腔镜的普及可避免多种术后并发症的发生,提高患者的生活质量。但这些先进技术也存在一定的门槛,需要时间来训练。

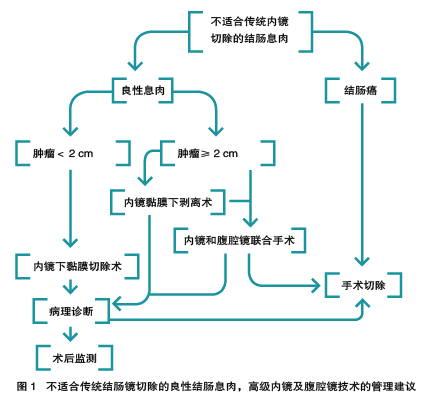

根据该研究结果,研究者给出了不适合传统结肠镜切除的良性结肠息肉,行高级内镜及腹腔镜技术的管理建议(图1)。

研究点评

基因分型或将助力判断镜下或手术切除息肉

▲ 中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科 姜争 王锡山

结肠息肉作为一种结直肠癌明确的高危因素,影响着人类的健康,而近年来结肠镜检查及镜下治疗的普及,大大提高了结肠息肉早期检出率,在给予适当治疗后,一定程度降低了结肠癌的发病率。

那么对于结肠息肉的患者,何种情况下适合手术,又该采用何种手术方式呢?

近年来,随着内镜技术的飞速发展,EMR以及ESD等已经广泛应用于结直肠良性病变以及早期肿瘤的治疗中。因为其创伤小,术后恢复快,并发症少等优势,受到各方的接受和好评。但是必须要认识到该方法有着严格的适用范围,而且根据术后的病理结果,在必要时尚需要进行扩大切除手术,进而保证肿瘤的根治性切除。关于两种技术的适应证和禁忌证,在各种相关指南和诊疗规范中已明确指出。

而对于内镜下无法完成切除的结肠肿瘤来说,腹腔镜手术无疑是介于开腹手术和内镜手术之间一种最佳的选择。腹腔镜手术既能够保证开腹手术根治性切除的效果,同时也具有术后疼痛轻微,恢复快,并发症相对少等特点。

笔者所在科室在近年来开展的一系列经自然腔道取标本的结直肠肿瘤手术,恰恰适用于此种情况,该手术在完成常规肿瘤切除后,经自然腔道将标本取出,最大程度得减轻患者术后的疼痛,加速术后的恢复,获得了良好的效果。

此外,在当前大力提倡的“精准医疗”的大背景下,根据肿瘤的分子分型进行个体化治疗,用于早期结直肠腺瘤的治疗方案的制定和选择,这无疑是一种新的思维诊疗模式。

笔者所在的科研团队通过查阅相关的文献以及大量的前期研究,构建了高风险结直肠腺瘤预警模型,根据基因特征,为患者进行个体化的精准治疗选择。

该项研究已经获得一定的前期研究结果,并已进入临床随机对照研究阶段。在不久的将来,通过基因分型就可以判断哪些息肉仅仅镜下切除即可,哪些息肉必须要进行手术治疗。