5月7日,2016中国肿瘤学焦点论坛在山东济南召开。会议邀请了国内多位肿瘤领域知名专家,就肿瘤科各领域热点问题进行学术探讨,采用高峰论坛、特别演讲、专题报告、病例讨论等形式进行交流。

大会主席中国工程院于金明院士指出,此次论坛为肿瘤科医师提供学术交流的平台,有助于学科发展,进一步提高全国从事肿瘤领域医师的临床诊治水平与科研能力。

于金明 山东省肿瘤医院院长

精准医学是科学发展的必然归宿

于院士表示,2016年肿瘤领域的三大关键词是免疫治疗、精准医学和远隔效应。

目前,免疫治疗在挑战中艰难前行。首先,免疫治疗目前尚不能作为一线治疗;第二,根据分子水平联合而不是单一治疗;第三,精准医学联合治疗是主要方式,如免疫+免疫、靶向+靶向、免疫/靶向+免疫/靶向、免疫/靶向+放疗/化疗;第四,免疫或靶向前移到早期或一线;最后,当前亟待找到预测预后的标记物。

肿瘤是一种非常复杂的基因网络疾病,肿瘤治疗是一个复杂的系统工程,而精准医学就是科学发展的必然归宿,现已进入个体医学精准治疗全程管理新模式,一种是同病异治,伞状效应,即把同一肿瘤的不同靶点进行分离研究;第二种是异病同治,即不同肿瘤带有相同基因靶点,给予相同的治疗,应注意任何一种肿瘤或是其一种病理类型癌都是一个疾病,而是一类病或一组病。

放射免疫远隔效应是放疗与免疫治疗的完美组合。诸多研究表明,放射远隔效应对杀伤肿瘤细胞有“1+1>2”的优势。然而,放射免疫远隔效应仍存一些挑战,包括远隔效应治疗有效率低;预测和筛选远隔效应有效患者;缺乏科学的随机而非随意的研究。

于院士强调,精准医学并非完美医学,不能犯被精准或伪精准的治疗错误,精准医学依然在路上,正朝着个体、精准、全程、整合的方向稳步迈进。

潘宏铭 浙江大学医学院附属邵逸夫医院副院长

制定晚期结直肠癌的“5M”治疗决策

对于初诊的转移性结直肠癌患者,目前可选择的内科治疗方案很多,如何进行个体化方案的选择?近年来,欧洲肿瘤内科学会(ESMO)在结直肠癌诊治方面提出了很多与美国国立综合癌症网络(NCCN)指南不同的新观念和策略,更贴近临床实践,得到了越来越多的同行的认可。

晚期结直肠癌患者治疗策略的制定,需考虑各种因素,包括肿瘤特征、患者特征、患者偏好等。新指南更加注重对患者特征本身因素的考量,首先根据年龄、体力状态、脏器功能及合并症将患者分为临床适合积极治疗和不适合积极治疗,而不仅仅局限于肿瘤。同时,新指南明确了改善mCRC生存的关键因素:(1) 提高一线治疗的疗效-个团选择最佳治疗方案;(2) 创造“治愈的机会”-转移灶的手术切除(与其他局部消融治疗相比);(3)采用“治疗的延续”-在不同线数的治疗中选择最优化的治疗方案。

对于晚期结直肠癌的可持续治疗,潘教授提出“5M”的决策与战术:转移灶切除可能性(Metastectomy)、暴露于所有三药(Multiagents Exposure/Multilines)、VEGF/EGFR抑制剂(Monoantibody)、毒性管理(Management Toxicities)及多学科协作。

第一,结直肠癌转移灶切除可能性,对于多数转移病灶无法直接切除的结直肠癌患者,临床医生需考虑通过化疗(或靶向药物治疗),来提高切除的可能性以及生存率;其次,诸多研究表明,不可切除结直肠癌,暴露于更多化疗药物的中位生存期会更长;再者,在化疗的基础上联合靶向药物治疗,可大大改善不可切除结直肠癌患者的总生存期,显著提高治疗的有效率。然后,结直肠癌的毒副反应包括器官功能、伴随疾病、高血压及出血等,需进行科学管理;最后,结直肠癌需进行多学科综合治疗,晚期大肠癌治疗方法复杂、选择路径多、同时考虑到一线治疗、二线治疗、维持治疗,以及其他治疗手段的可能性,所以强调多学科综合治疗非常重要。

对于结直肠癌患者治疗模式的选择,潘教授指出,我们正在接近基于分子学预测因素的个体化治疗;部分IV期患者可通过多学科途径得到根治;姑息治疗时,FOLFOX =XELOX=FOLFIRI(XELIRI存在毒性问题),大部分患者可耐受联合化疗,但并不是所有患者都需要接受联合化疗;在化疗基础上加用靶向药物改善了治疗结局,但并不是预期的那么好。

支修益 首都医科大学宣武医院

肺癌应早诊早治 需要多学科共同参与

首先,支教授回顾2015年中国居民营养与慢性病状况报告和癌症发病率,指出肺癌是对人类健康和生命威胁最大的恶性肿瘤,居我国恶性肿瘤死亡之首位。

目前,我国有3亿以上烟民,7.4亿人遭受二手烟暴露;随着人口老龄化、城市现代化、农村城市娿工业化城镇化、环境污染化(包括雾霾与空气污染)、不健康生化方式、医学现代化的加快,导致我国肺癌发生率不断上升。

支教授表示,早期胸部CT可以早期发现早期肺癌,美国全国肺癌筛查试验证明,低剂量CT可筛查可降低死亡率,是目前最有效的肺癌筛查工具;早期肺癌诊疗需要多学科(包括呼吸科、影像科和胸外科等)多中心共同协作;解剖性肺叶切除+系统淋巴结清扫术是早期肺癌治疗的主要手段,也是目前临床治愈早期肺癌的重要方法。

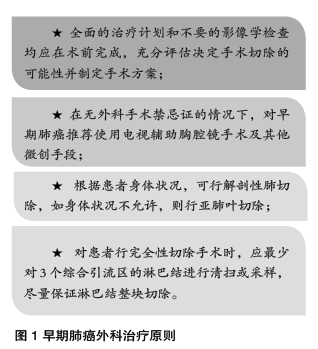

支教授对《原发性肺癌诊疗规范(2015年版)》进行了解读。新规范强调了原发性肺癌应注意综合治疗与个体化治疗相结合的总则,并明确原发性肺癌诊疗的外科治疗原则(图1)。

此外,新规范对于非小细胞肺癌(NSCLC)的分期治疗模式建议:Ⅰ期NSCLC患者首选外科手术治疗,不推荐术后辅助治疗;对于Ⅱ期NSCLC首选外科手术治疗患者,完全性切除的Ⅱ期NSCLC推荐术后辅助化疗,且需建立多学科会诊模式及规范治疗模式;对于Ⅲ期NSCLC患者,多学科综合治疗是其最佳选择,可行术前新辅助化疗和术后辅助治疗;对于Ⅳ期NSCLC患者,开始治疗前应获取肿瘤组织进行EGFR和ALK基因检测,并根据检测结果决定治疗策略,做到个体化治疗。