近期,《循环》杂志刊文介绍了“心脑血管病高危患者简化干预模式”研究,该研究由中国和印度研究人员合作完成,结果发现,该简化策略在提高资源匮乏地区基层医疗服务质量上可取得良好效果。同时,美国国立卫生院资深研究人员应杂志之邀,对研究方法进行了深入点评。(Circulation.2015年7月17日在线版)

研究主要负责人、北京大学医学部乔治健康研究所阎丽静教授表示,研究把对患者管理的任务从专业医生移交给基层卫生工作者,并在移动技术的协助下,探索出对患者易获取又可持续应用的医疗服务模式。

阎教授说:“随着疾病负担的增加,对于心脑血管病等慢性病的防控,基于人群的方案和针对高危患者的策略都是必要的。在资源相对匮乏地区,如先采取高危患者管理措施,再配合指南所推荐的治疗与预防策略,其效果和经济效益将可能最大化。”

“2+2”简化干预模式

该研究于2012-2013年在中国西藏藏族自治区和印度哈里亚纳邦共47个村子开展。在这些地方,心脑血管病负担巨大,然而,患者却很难获得基本的心脑血管病标准化管理和相关药物治疗。

研究共入组2086例(中国1036例,印度1050例)心脑血管病高危患者,这些患者年龄≥40岁,且自报患有心脑血管病(冠心病、卒中、糖尿病)或入组当天测量的两次收缩压均≥160 mmHg。

基于国际与国内的心脑血管病管理指南,研究团队开发了一套简化的“2+2”干预模式,包括两种药物的合理使用(小剂量利尿剂和阿司匹林)与两种生活方式干预(戒烟和减盐)。制定方案时,研究团队充分考虑并融合当地文化特色,使方案更易嵌入到地方医疗服务体系。在干预实施期间,接受过相关培训的干预组社区卫生工作者(即村医)通过基于智能手机的电子决策支持系统(EDSS)对高危患者进行每月的标准化管理。

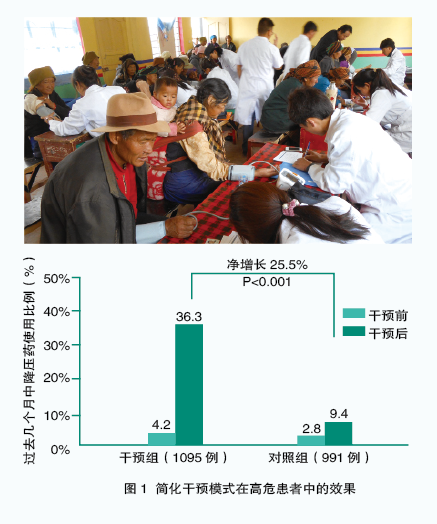

两个国家的综合数据有力证实,干预方案可有效提高降压药物的使用。干预后结果显示,在降压药物的使用上和基线相比两组间有25.5%的净增长(图1)。在中国,对比干预前后,研究团队还观测到干预组受试者的收缩压对比对照组明显下降4.1 mmHg,以及显著的阿司匹林服用率的增长(24.5%)。两个国家均未发现生活方式有明显改变。

电子决策支持系统首次用于贫困地区

此外,EDSS的运用也是本研究的一大亮点。北京大学医学部乔治健康研究田懋一副研究员介绍,这是EDSS首次在非常贫困的地区使用。

田博士说:“研究初步结果显示,在辅助基层医疗卫生工作者进行临床诊断与患者管理上,EDSS具备效率高、经济实惠且节省时间与精力的巨大潜力。在项目实施过程中,我们也欣喜地发现,无论是年轻或年长的社区卫生工作者,他们都愿意且能够使用移动设备。”

下一步希望在更大规模的研究中,继续使用并验证其效果。期望使其升级成以患者为中心,并可与当地电子健康档案整合在一起的全新系统,田博士表示。