正常人具有复杂而完整的止血和凝血机制,能有效防止血管破损引起的出血。在多数病理情况下,血液在血管内凝固即导致血栓性疾病,及时、有效的抗栓治疗可挽救患者生命与改善预后,但治疗引起的出血等不良反应亦会导致严重后果。因此,临床上在保证抗栓效果的同时,也要减少出血,尽可能使两者达到相对平衡的状态。

病理机制

动脉血栓形成的病理生理过程主要为:血小板聚集、凝血系统激活纤维蛋白形成。因此抗血小板联合抗凝的抗栓治疗已成为动脉血栓的治疗基石,但在治疗同时,急性冠脉综合征患者严重出血发生率为1%~14%。

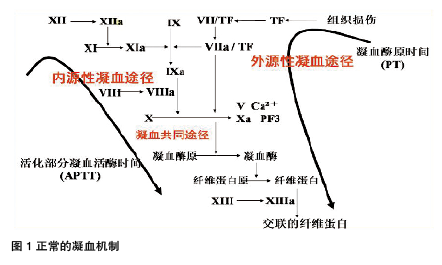

当出血发生时,机体将通过一系列生理性反应使出血停止。止血过程有多种因素参与,包括血管因素、血小板因素和凝血因素,即血管应激反应、血小板活化聚集、凝血系统激活(内源性和外源性凝血途径激活,纤维蛋白形成)。

此外,人体除了凝血系统外,还存在抗凝及纤溶系统 (体内凝血与抗凝、纤维蛋白形成与纤溶维持动态平衡,以保持血流的通畅)。

成功止血需以上5大环节共同进行完成:血管、血小板、凝血系统、抗凝系统和纤溶系统。每一个环节在发挥生理作用的过程中,均需多种因子或酶的参与,如仅凝血系统激活发挥凝血作用的过程中就有十几种凝血因子的参与。因此在分析临床治疗过程中产生的出血时,需考虑到以上各个环节以及环节中的各种因子。

临床治疗

通常根据出血原因,出血可分为五种主要类型(图2)。识别出血原因(高危患者)是预防出血的基础。

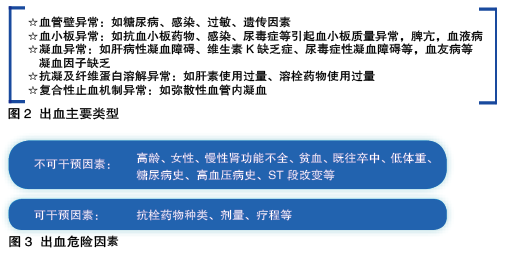

按照“是否可干预”,出血危险因素可归为两大类(图3)。对于急性冠脉综合征患者在进行抗栓治疗前, 需综合评估患者的出血与缺血风险。

针对可干预因素,可以采取以下措施:

☆选择抗栓药物的种类:选用抗缺血疗效好且出血风险低的药物,如低分子肝素作用途径与肝素相似, 但其抗Xa作用强于抗Ⅱa 作用, 较少引起出血;谨慎选择新型抗血小板药物,新型抗血小板药物增强抗缺血疗效的同时, 出血风险也有所增加。

☆调整药物剂量和疗程:根据患者体重、年龄、肾功能适当调节抗栓药物剂量;使用最小有效剂量、采用可能的最短疗程。

另外对于不可干预的因素,仍可以采取积极治疗基础疾病,如控制感染、积极治疗肝肾疾病,来降低出血风险。

总之,出血是一相当复杂的问题,影响或参与的因素众多,临床在抗栓治疗时需关注抗栓治疗和出血的平衡,能否处理这一复杂临床问题在很大程度上取决于各位临床医生的平时知识储备和临床实践积累。