目前,基因检测的过度商业化解读与科学防癌格格不入。尤其在我国相应法律法规及行业技术规范尚未建立的背景下,我们更应注重以循证医学的观念、审慎而系统地开展相关基因检测及临床实践。

客观评价BRCA1/2突变与卵巢癌风险的关联

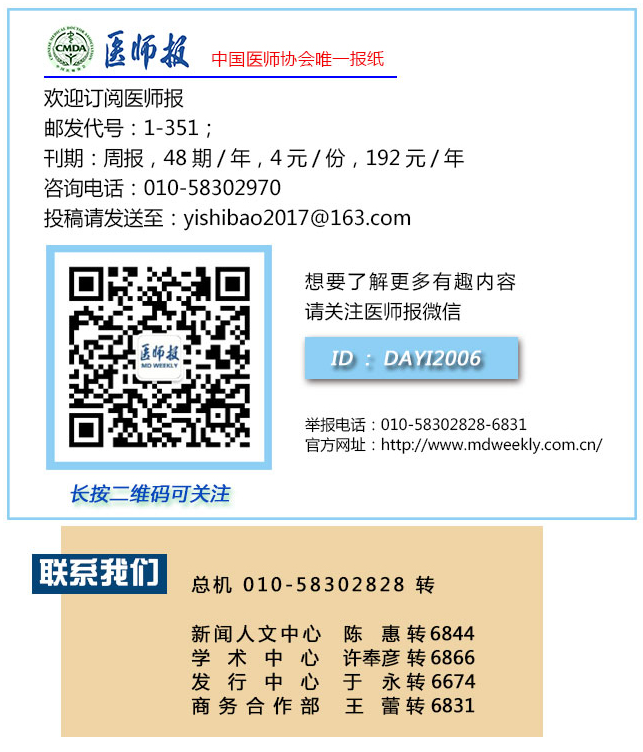

携带BRCA突变基因者患卵巢癌风险高于一般人群(图1)。BRCA1、BRCA2突变者到70岁时卵巢癌的预期发生风险分别为35%~60%和10%~27%。BRCA1、BRCA2突变者和无突变者中位卵巢癌诊断年龄分别为54岁、62岁和63岁。有BRCA1/2突变的卵巢癌患者中,63%~86%卵巢癌组织学为浆液性腺癌,且低分化、Ⅲ/Ⅳ期更为常见。

以CA125水平监测与经阴道彩超筛查卵巢癌,可提高BRCA1/2突变者卵巢癌早期诊断率并改善预后。通过基因检测可发现有患癌高风险但尚未患癌者,这或可改变疾病诊疗格局。

尽管BRCA1/2突变者具有乳腺癌、卵巢癌风险以及预防性切除术有效性的证据已十分确凿,但由此作出让其接受预防性切除术的决定仍十分具有挑战性。

就BRCA1/2突变单一因素而言,不同位点突变发生风险与发病年龄具有较大差异,BRCA1 5382insC突变者罹患卵巢与乳腺双重癌的风险最高,BRCA1 185delAG为较低的外显子突变且中位发病年龄较晚,BRCA2的“卵巢癌簇区域(OCCR)”突变者具有较高卵巢癌发生风险而乳腺癌发生风险较低。此外,BRCA1/2突变为不完全性外显突变,即使同一突变位点的患者间发病年龄也不同,这表明还存在着其他不为人知的遗传学与环境作用的变量因素。

一项最新的全基因组关联研究(GWAS)发现了与BRCA1/2突变者相关的6个卵巢癌易感位点:1p36、4q26、9q34.2、17q11.2、1p34.3和6p22.1,其中1p34.3和6p22.1变异与卵巢浆液性癌表型特异性相关,这将有助于进一步完善BRCA1/2突变者卵巢癌发生风险预测模型的建立。

国际影星安吉丽娜·朱莉有遗传性乳腺癌/卵巢癌家族史且携带BRCA1突变,在两年前预防性切除双侧乳腺后,39岁的她再一次勇敢地选择接受预防性输卵管卵巢切除术,以使罹患卵巢癌/输卵管癌风险降低近80%。

朱莉以独特的明星魅力,加速了大众对妇科肿瘤遗传风险的认知,客观上助推了基因检测在肿瘤诊治及降低患癌风险的进展。

抛开朱莉的明星光环,其事件蕴含了许多深层次科学问题,应引起妇科肿瘤工作者关注与思考。

合理权衡预防性切除术生存获益与远期风险

目前对卵巢癌分子遗传学研究正不断深入,经大规模并测序证实,除BRCA1/2外,BARD1、BRIP1、CHEK2、MRE11A、MSH6、NBN、PALB2、RAD50、RAD51C和TP53等基因突变也与遗传性卵巢癌密切相关。

现有研究证据表明,预防性输卵管卵巢切除术作为预防手段,仅能对BRCA1/2突变引起的HBOC与错配修复(MMR)基因突变引起的林奇综合征予以有效干预。一个基于10项研究的Meta分析证实,BRCA1/2突变者预防性输卵管卵巢切除术后卵巢/输卵管癌发生相对危险度为0.21,也就是说降低了近80%的风险。

接受预防性输卵管卵巢切除术的适宜年龄是高度个体化的,NCCN指南建议BRCA1/2突变者应于35~40岁,或在完成首次生育后,或参照家族中罹患卵巢癌的最低年龄进行预防性输卵管卵巢切除术。由于BRCA2突变者有更低的卵巢癌发生风险、更晚的发病高峰、更低的隐匿癌发生率,其接受预防性输卵管卵巢切除术的最佳年龄尚有所争议。部分研究显示51~60岁进行预防性输卵管卵巢切除术似有更大获益。

值得人们重视的是,BRCA1、BRCA2突变者行预防性输卵管卵巢切除术后仍有腹膜癌发生风险,但风险低,20年随访发生风险分别为3.9%、1.9%。预防性输卵管卵巢切除术并发症较少见,偶有报道膀胱穿孔、子宫穿孔及远端小肠梗阻等。普通人群中绝经前女性行预防性输卵管卵巢切除术后,心血管疾病、骨丢失/骨折、痴呆与死亡发生风险均增高。然而,有限数据表明对于高危人群而言几乎无这些风险,而且短期进行雌激素替代治疗安全。另外,早期切除输卵管,几年后再行卵巢切除也是一种减轻更年期症状的方法。

总之,预防性输卵管卵巢切除术对BRCA1/2突变者总体健康与生活质量的长期影响有待进一步评估。

认真面对BRCA基因检测带来的社会伦理学问题

是否会产生对BRCA1/2突变者的就业歧视、婚恋歧视,BRCA1/2突变者自身人生观、价值观乃至生育观是否会由此发生巨大变化,相应医疗支出能否列入现行医保体系中均值得商榷。

BRCA1/BRCA2的长度分别为5592 bp 和 10 257 bp,具有高度的等位基因异质性,缺乏突变热点,大多数突变为个体性变异,人类基因突变及疾病相关数据库(HGMD)登记了1706个BRCA1与1446个 BRCA2突变位点。

基于前述原因,对临床医生而言,明确不同方法(如HRM、MLPA、Sanger测序与二代测序等)所得检测结果的真实内涵,以及鉴别致病性突变与无确切意义突变(VUS),都是巨大的挑战。

新近研究表明,无遗传性乳腺癌/卵巢癌家族史的普通人群中的BRCA1/2突变者同样具有妇科肿瘤高发生风险,以及确诊时检测为BRCA1/2突变的卵巢癌患者中约50%并不符合需具备家族史的现行筛查原则,这些证据对如何准确界定筛查的受益人群提出了新的挑战。

BRCA基因检测所带来的社会伦理学问题,例如是否会产生对BRCA1/2突变者的就业歧视、婚恋歧视,又如BRCA1/2突变者自身人生观、价值观乃至生育观是否会由此发生巨大变化,再如相应医疗支出能否列入现行医保体系中,都需要人们认真思考、深入研究。

朱莉事件无疑是当今精准医学深入肿瘤预防环节的生动诠释,正如美国Drexel大学医学院Maurie Markman教授所说,“基于其基因异常和癌症家族史,朱莉的决定是很合适记录在案的降低乳腺癌和卵巢癌发病风险的有效策略。”我们需要与她同样的勇气,迎接与推动这一重大变革。然而,身为临床肿瘤工作者,比起鼓励BRCA1/2突变者预防性切除卵巢/输卵管的勇气,更为重要的是循证的理念、个性化的分析与人文的关爱。

因此,我们必须从国情出发,积极筹建肿瘤预防与精准医学多学科团队,抓紧推动相应诊治指南与技术规程,加速相应法规制定,进而开创科学防癌的新局面。