依托顶尖医疗技术知识汇聚的大数据平台,严格把关由 AI 提供的个性化健康管理方案,准确把握疾病诊断数据;依托网上医疗健康管理及智能物流服务体系,为全社会提供高质量的分级诊疗服务……2025 年 8 月 28 日,针对建设国际化、智能化新型医疗健康服务机构话题,中国工程院院士、中国医疗保健国际交流促进会会长、新疆国际医疗中心“三位一体”项目建设总指挥韩德民接受《医师报》社记者专访,如数家珍般描绘着智能化新型医疗机构的动人场景。

新疆国际医疗中心位于风景秀丽的天山脚下,新疆乌鲁木齐市水磨沟区,是国家赋予“新疆五大中心”发展规划的重要组成部分。作为新疆国际医疗中心建设项目的总策划、总指挥、总督导,韩院士牵头制定了“三位一体”项目建设的发展目标,即新疆国际医疗中心为基础、新疆医学科学院为牵动、国家西部医学中心为目标的顶层设计。新型医疗机构建设既要肩负起推动新疆整体医疗智能化水平提升的重任,又要为中亚国家和周边区域民众提供先进的国际化、智能化医疗健康保障服务,还要培养更多的高层次医疗技术人才,推动医疗为中心转向主动健康管理服务。通过打造全新的智能化分级诊疗服务体系,实现日常健康管理、常见多发慢病管理在社区,疑难重症精准诊疗到大医院的智能化医疗健康服务新模式,为更多民众送去健康福祉。

全国首创智能化新型医疗机构

韩德民院士 1951 年出生于辽宁省大连市,获中国医科大学、日本金泽医科大学博士学位,深耕耳鼻咽喉头颈外科领域 40 余年,创造多项医学奇迹——中国首例喉癌激光手术、首例儿童人工耳蜗植入术均出自他手。2000 年至 2012 年,他执掌北京同仁医院,完善医院学科建设与“一院三区”发展布局。2013 年当选中国工程院院士,现任中国医疗保健国际交流促进会会长,在临床、管理、科研领域积累深厚。2022 年,应新疆维吾尔自治区党委和人民政府邀请,韩院士做出了令人钦佩的决定——举家迁居新疆,投身国际化、智能化新型医疗健康服务机构——新疆国际医疗中心(新疆国际医院)的建设。韩院士在自传《普救含灵》中如是说:“生命赋予我很多机缘,也赋予我厚重的责任。蓦然回首,感慨万千。我这一生,如果没有传承,没有一路上数不清的人们热情的帮助教育,不可能积淀出为社会做有益工作的能力。由感恩之心,到逐渐孕育而生的社会责任感、历史使命感,家国情怀,并由此更多的懂得了珍惜、不轻言放弃任何努力进取的机会……”

采访中,谈及新疆建设国际医疗中心的初衷,韩院士多次提及如何推动新疆整体医疗水平提升,为各族人民的健康“尽责”。他说“负责新疆国际医疗中心建设任务,是机会、是使命,更是家国情怀的汇聚。”为谋划国家医药卫生事业的战略发展,他希望将这里打造成可复制、可推广的医疗健康服务新模式,让百姓能够享有方便快捷、可及的医疗健康保障服务。

“三位一体”谋布局 荒山崛起新高地

带着 40 多年的医学积淀和对新疆发展的一份深情责任,韩院士经过深思熟虑,为新疆国际医疗中心量身定制了“三位一体”建设方案,让昔日荒山逐步崛起为国家西北部区域医疗高地。

整合顶尖医疗资源

谈及医院建设,韩院士首先强调其背后的资源支撑——中国医疗保健国际交流促进会的 100 多个二级分会、10 万余名专家会员。此次合作既是“院士新疆行”的生动实践,更是整合顶尖医疗资源的关键举措。正是凭借这一专家资源,新疆国际医疗中心的“三位一体”规划彰显出卓越的战略眼光。随着新疆国际医疗中心和新疆医学科学院的相继成立,逐步勾勒出国家西部医学中心的宏伟蓝图,致力于为新疆及周边国家地区民众提供优质可及的国际化医疗健康服务。

顶层设计和精准定位

“新疆国际医疗中心‘三位一体’项目建设,既有深厚的历史背景,又高度契合健康中国发展战略。项目旨在有效整合国家优质资源,探索符合大众需求的医药健康服务新路径,打造现代化的医疗健康服务机构,全方位提升国家医药健康服务水平。”韩院士表示。

坚守“四高”标准

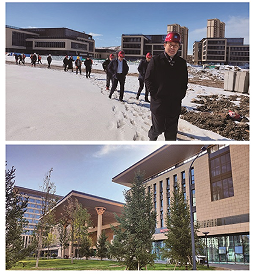

如今的院区,曾是一片荒山。新疆国际医疗中心一期、二期总占地近 500 亩,建筑面积约 30 万平方米(二期规划用地 180 亩)。

“你看这些树,都是2024 年冬雪前我们一起种的,现在都活了。”韩院士指着院区的绿植感慨,从荒土到绿地,从图纸到实景,每一步都凝聚着团队的心血。建设中,他带领医疗技术与管理团队坚守“四高”标准——高标准规划、高质量建设、高水准管理、高效率运营,上百次优化医院再造的设计方案,无论是寒冬,还是近 40 摄氏度的酷暑,韩院士一年 365 天有近 300天在医院的建设工地上。零下 30 摄氏度的严冬深入调查研究,调整设计方案,不放过任何一个细节,严格把控质量关和安全关,一干就是 3-4 个小时,随行的工作人员由开始的二十几个人,到被严寒驱赶仅剩下几个人……

致力顶级现代化医院建设,梅花香自苦寒来。

AI 赋能 重构分级诊疗

“选择在新疆建立国际化、智能化新型医疗健康服务机构,基础性工作是要促进提升分级诊疗的服务能力,实现线上线下、院内院外一体化服务。”韩院士介绍,通过建设数据运算平台,构架大数据模型,容纳群体个性化数据。大部分日常健康管理、亚健康康复,常见多发慢病可在线上解决,只有疑难重症才送往大医院。如此标准运作,百姓医药健康服务的可及性以及获得感将大幅度提升,社会医疗负荷也必将大幅降低。

实现优质资源下沉

这一构想,源于他对“优质医疗资源无法下沉”痛点的深刻认知。“以前在北京同仁医院,全国各地的患者都来这儿看病,医院设施陈旧、空间人满为患,即便服务再好也难以让患者满意。”韩院士回忆初掌北京同仁医院时的困境,当时他主导新建东区、开设新院区,形成“一院三区”格局,物理空间扩大 3倍多,可没过多久又恢复人满为患的状态。根本原因是大城市优质医疗资源无法下沉到基层,基层医院技术骨干很容易被“虹吸”,导致基层医疗体系薄弱,网底破碎,患者信任缺失。而大医院 80%以上的就诊病例都是常见多发病。这也成为他在新疆深耕智能化分级诊疗体系的初衷。

如今,穿戴设备让分级诊疗“落地到家”:睡眠疾病监测设备五六秒出初诊结果,智能助听器支持居家验配调试。“搭建起智能医疗网络,结合远程服务与药品物流,就能实现‘在家看病和在医院一样’。”韩院士如是说。这正是分级诊疗的理想状态——常见病留社区,疑难重症精准转运到大医院。

智能化模式成功后可大面积复制

作为重要实践探索的智能化医院建设,重构分级诊疗只是智能价值的一个切面。其智能化核心得益于搭建全智能化体系的真实世界研究。国内信息化头部企业纷纷助力,京东每日达 50 ~ 70 万人次线上业务量提供强大数据支撑,华为AI 算法赋能,腾讯、联通等深度合作。“引入这些企业的智能技术,不仅物业、物流实现了智能化,搭建的医疗大数据模型还能服务数百万、上千万人群,有望牵动新质生产力。”韩院士表示。希望这种新模式能够在国家战略需求的推动下,创建新的信息化管理服务模式、优化物流服务,获取可复制、可推广的成功经验。

大数据助力改变医生传统工作模式

AI 赋能带来的变化,先从成本与效率突破。以清洁为例,一台机器人约 5000 元,至少能用 3 年;而雇一名清洁工,每月工资 6000 元加五险一金,成本远高于机器人。物流环节更可以实现全自动,气动装置、吊轨、机器人协同,医疗物资流在地下和空中自动流转,全程无需人工干预,AI的深度学习,既高效又精准。

对医生而言,大数据平台彻底改变了传统工作模式。内科医生更多承担审核角色:患者的检查指标汇集后,平台会瞬间生成专业分析方案,医生只需复核方案准确性——毕竟再资深的医生也难以记住所有临床指南信息,而人工智能几秒钟即可完成数据比对与方案生成。从医院整体运营成本看,初期人力资源需求可减少40%~50%,模式成熟后或减少60% 以上。

如今,智能化已渗透到医院的几乎全部环节:机房由芯片智能管理,楼宇消毒、温度控制自动进行;药品由机器人直送护士站,到病房;从物流流程优化到医生工作机制革新,从人力成本降低到服务效率提升,这些成果不仅让医院运转效率更高效,更为未来大面积推广提供了清晰模板。

这些构想,早在韩院士担任北京同仁医院院长时已初始萌芽,如今实践在新疆。

高标准选拔人才 筑牢发展根基

医院运转需“业务 +服务 + 保障”三方协同,智能化体系落地更离不开高素质人才支撑。为让智能医院真正“活起来”,筑牢发展根基,韩院士在人才选拔上始终坚持“高标准、严要求”,确保有能力带动提升新疆整体医疗健康水平,为周边国家地区民众提供高质量的现代化医疗健康服务。

在学科建设上,医院对新疆 150 个学科开展“拉练”式考核,通过竞聘上岗选出 6 大学科体系领衔者。这些带头人皆是行业佼佼者,且可兼顾原医院工作,能以“以点带面”的方式提升新疆整体学科水平。

护士选拔更是“百里挑一”:面向全国招募本科及以上学历者,从 1400余名报名者中仅筛选出 40余人。入选护士需先接受军训和航空礼仪培训,再送往北京、上海、广州等顶级医院见习,开阔视野,提升新人的认知能力,坚信医院的发展理念,坚守医院的文化价值观。

行政团队同样精英云集:要求硕士以上海内外教育背景,以 10 选 1 的比例从全国招募。这支团队凭借专业素养搭建起高效管理体系,为医院智能化高质量运营提供坚实保障。

难忘的“深夜手术”

新疆国际医疗中心的建设,并非韩院士与新疆医疗的初次结缘,而是他30 年援疆路的延续与升华。

深夜手术刻不容缓

时钟拨回到 20 世纪 90年代,刚从日本留学归来的韩德民,带着耳鼻咽喉领域新技术参与国家援疆新星计划。1991 年底的新疆格外寒冷,初到新疆维吾尔自治区人民医院帮扶,时常看到患者从诊室排到院外,自己连轴转做手术,往往连吃饭的时间都被挤掉了。

最让他刻骨铭心的是一场夜深手术。“忙活了一整天手术,已经到晚上11 点了,一位老农民带着孩子堵在手术间门口。”韩院士至今清晰记得,老农民是从和田特意赶来的,听说他能解决疑难杂症,想碰碰运气。一见到他,老农民“扑通”跪地,哽咽着说:“我就一个儿子,求您救救他!”说着不停磕头,那份绝望中的期盼,让他无法转身离开。

他仔细查看孩子的情况,瞬间被眼前的景象震惊:孩子患了鼻咽纤维血管瘤,肿瘤大到从鼻腔内凸出来,把眼睛、嘴巴挤得变了形,人也瘦弱不堪,不及时手术便没有活路。当时条件十分局限,时间紧迫,来不及做更多详细的术前检查,韩院士当机立断决定立即手术!孩子父亲一听,再次跪地落泪——那是绝望中看到希望的激动。

一场硬仗 孩子获救

手术难度远超想象,肿瘤体积太大,从正面根本无法取出。好在韩大夫已熟练掌握内镜技术,他先从孩子鼻腔里引导钢丝穿进嘴巴,再用内镜引导钢丝绕过肿瘤根部,通过旋紧钢丝将肿瘤拴住。可一根钢丝的拉力不够,几次滑脱。最后,他陆续穿了4根钢丝固定肿瘤根部。接着,两个小伙子在两侧拉住钢丝,一人按住孩子头部,两个人压住孩子的肩部,5 个人合力。“一二三!”随着他的指挥,众人发力,“扑哧”一声,肿瘤被完整拉出。后来称重,肿瘤近 1 斤重。肿瘤取出的瞬间,鲜血涌出,团队赶紧用准备好的碘纺纱布压迫止血,快速进行创面修缮,确认无出血风险后,才把孩子安全送回病房。

术后结束已是深夜时分,韩德民累到几乎瘫倒,回到住处连衣服都没脱,倒头就睡。第二天早上查房,看到孩子已经能开口吃饭,生命的顽强感动几乎所有人。老农民再次跪地,痛哭着说:“没想到我儿子还能活下来,我没什么能感谢您的,只能给您磕头!做牛做马无悔。”

后来,孩子恢复得很好,能像普通孩子一样上学。

那次经历,让他深刻认识到新疆医疗资源的匮乏,也为 30 多年后再次披甲上阵,挂帅新疆国际医疗中心项目建设埋下了伏笔。

30 余年深耕新疆医疗支援路

为患者奔波、与死神赛跑,在韩德民 30 年援疆生涯中还有很多。“只要当地医院攒够患者就会联系他。即便硬件条件有限,他也在所不辞,带动了新疆专科事业的快速发展,吸引着全疆及周边国家患者慕名就医。”如今再回忆蹉跎岁月,韩德民的眼神依旧坚定。

“华佗工程”落地且末

多年来,韩院士对新疆医疗的帮扶从未间断。2013 年当选中国工程院院士后,作为学科带头人,他不断探索着如何促进“医疗为中心转向主动健康”,推动医疗健康服务模式创新,“华佗工程”便是重要载体,依托大数据、互联网与医学人工智能助力国家优质医疗资源下沉基层。

“华佗工程”也在新疆结果。2023年 5月 31日,“一带一路 健康中国”华夏院士论坛第 372 场中国工程科技论坛——“华佗工程”院士专家新疆行走进且末县,为当地基层医疗发展现场献策。

“现在我们的转院率降下来了,但专家资源少,不少手术还是开展不了;本地医生参加正规培训的渠道也有限,骨科仅两名持证医师,若两人外出培训,科室工作便难以运转,能否请专家在软件帮扶上再发力?”且末县人民医院院长介绍。

话音刚落,韩院士立即回应,当场安排中国医促会副秘书长陈杰记录医院需求,将且末县人民医院列为“华佗工程”项目点,开展医护培训、双向交流,并派专家驻院“传帮带”。“更关键的是搭建更多互联互通网络,实现无时空限制的手术指导,把党的关怀送到边远地区,让更多群众共享优质医疗资源。”他的话赢得现场热烈掌声。

新疆医疗领域设立首个院士工作站

他协调各方优质医疗力量为学校牵线搭桥、传经送宝。2023 年 11 月 20 日,新疆医疗领域首个院士工作站——韩德民院士工作站,在新疆医科大学第一附属医院揭牌。工作站以耳鼻咽喉科为切入点,强化诊疗、专科、临床等专业能力,吸引国内外优势院校、机构及企业,在医疗服务、医药研发、人才建设、学术交流、精准医疗、地方慢病防治等领域开展合作,助力高端人才培养与学科群建设。

让医院成为健康中国建设的“新疆样板”

从 30 多年前初赴疆开展医疗帮扶,到 71 岁举家迁居建设新疆国际医疗中心;从破解“患者扎堆大医院”的“华佗工程”,到构建“三位一体”的国际化医疗高地,韩德民始终以医者仁心与责任担当,深耕新疆医疗事业。

如今,新疆国际医疗中心开业在即。韩德民表示,“新模式的探索实践还会有不少未知,不断完善智能体系建设,优化分级诊疗、提升服务能力,不可以一蹴而就。成功的管理服务模式,需要不断积累经验。我的目标很简单,新型医疗健康服务模式将成为‘健康中国’建设的‘新疆样板’,把十四亿人民健康放到首要地位,做实做透,落地生根开花结果。”