应对结直肠癌年轻化 内镜筛查助力“三早”

首都医科大学附属北京友谊医院王拥军代张澍田教授作了关于“中国早期结直肠癌及癌前病变筛查与诊治”的报告。结直肠癌是消化系统常见的恶性肿瘤之一,发病率约为13.6/10万(第五位),死亡率约为7.9/10万(第六位)。我国早期结直肠癌所占比例低,约15%~25%在确诊时合并肝转移;年轻人比例高,平均发病年龄明显低于欧美国家。

筛查有助于结直肠癌的早发现、早诊断和早治疗,是预防结直肠癌和降低结直肠癌累积死亡率的重中之重。应针对全体目标人群进行初筛,确立高风险人群和一般风险人群。

有以下任意一条者视为高风险人群:(1)粪便潜血阳性;(2)一级亲属有结直肠癌病史;(3)以往有肠道腺瘤史;(4)本人有癌症史;(5)有排便习惯的改变;(6)符合以下任意2项者:慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史、长期精神压抑,有报警信号。

早期结直肠肿瘤内镜下采用发育形态分型,分为隆起型、平坦型和浅表凹陷型。并根据形态分型初步预测肿瘤的性质和浸润深度。超声内镜能准确判断病变浸润深度。可据此预测病变有无转移并以此来指导治疗方案的选择。

推荐应用结直肠病变部位黏膜下注射生理盐水是否有抬举征作为判断是否适宜内镜下治疗的一种方法。腺瘤、黏膜内癌适于内镜治疗。对于5 mm以下的结直肠病变可采用热活检钳钳除术;对于隆起型病变ⅠP型、Ⅰsp型以及ⅠS型推荐圈套器息肉电切切除治疗;可一次性完全切除的Ⅱa型、Ⅱc型以及一部分Ⅰs型病变使用EMR治疗作为临床一线疗法。对于最大直径超过20 mm且必须在内镜下一次性切除的病变、抬举征阴性的腺瘤及部分早期癌、>10 mm的EMR残留或复发再行EMR治疗困难者及反复活检不能证实为癌的低位直肠病变,使用ESD治疗。

胆囊结石合并胆源性胰腺炎并不一定要切除胆囊

大连大学附属中山医院胆道外科杨玉龙教授介绍,急性胆源性胰腺炎指由胆系结石所引起的急性胰腺炎,包括胆囊结石、肝内胆管结石及胆总管结石,即急性胆石性胰腺炎(AGP)。2014年急性胰腺炎诊治指南推荐,有大囊结石的MAP患者,应在病情控制后尽早行胆囊切除术。然而,胆囊切除术后胰腺炎仍然发生,甚至有的反而发作更加频繁;胆囊结石是否一定要切除胆囊等,成为胆胰外科的难题和困惑。

杨教授表示,由于胆胰流出道问题,胆胰汇合部常有先天性疾病,如乳头过长、胆胰合流异常等;和继发性疾病,如乳头旁憩室、乳头炎、乳头肿瘤等。对于胆胰汇合部疾病的治疗原则是去除病因/病灶,解除胰胆管狭窄和梗阻,通畅引流胆汁、胰液,降低“胰管内高压”。胆胰合流异常的类型包括合流位置过低和过高。胆胰管汇合过高的处理是缩短流出道;合流过长的处理是缩短流出道,行胰胆管分流术。

一项回顾性研究显示,急性胆石性胰腺炎实施EST将明显降低胰腺炎的复发率,而与是否实施胆囊切除无关。杨教授团队回顾性研究显示,EPST+ERPD可延迟或避免胆囊切除,可以治疗继发性泥沙样或胆泥样胆囊结石、胰腺炎。

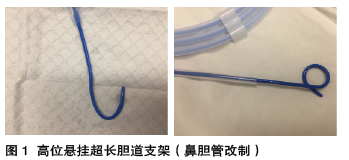

悬挂式超长胆道支架

可减少十二指肠胆管反流

北京大学第三医院消化科黄永辉副教授介绍,Oddis括约肌对控制胆汁及胰液的排出、以及防止十二指肠内容物逆流的作用非常重要,而塑料/金属支架置入后破坏了Oddis 括约肌抗反流功能。

普通支架堵塞的原因包括Oddis括约肌抗反流屏障破坏—十二指肠胆道反流增加、胆汁黏稠度、支架直径。解决支架堵塞的途径为增加支架直径;设计抗反流支架;改变支架材质,减少细菌及反流物粘附;促进胆汁排泄,降低胆汁黏稠度。但结果均不尽人意。

高位悬挂超长胆道支架(鼻胆管改制,图1)具有可塑性,长度可自由掌控(30~35 cm)远端置于十二指肠水平部,明显减少十二指肠胆道反流。一项17例患者自身前后对照研究显示,患者总的超长支架通畅时间中位数为210 d,而最后一次普通塑料支架通畅时间为139 d(P=0.015)。另一项对照研究纳入放置鼻胆管改制长支架61例,ERCP置入胆管塑料支架≥2次患者74例,结果显示,支架是否堵塞与性别、年龄、胆管狭窄位置、狭窄性质均无关,仅与支架类型有关(HR=3.449),说明鼻胆管改制高位悬挂超长胆管支架可以减少十二指肠胆管反流,有效延长支架通畅期,值得临床推广应用。