导管消融

消融患者选择是关键

导管消融无疑是房颤治疗的热点。冷冻消融由于具有无痛、损伤可逆等特点,因而具有安全性好等独特优势,采取冷冻球囊技术行房颤消融,具有手术时间短、操作相对简单等优势,有利于房颤导管消融术的普及。

压力反馈导管、冷冻球囊,以及高密度标测等新技术在临床得到初步应用。本届大会上,专家分享了这些技术的操作体会和经验。武汉大学人民医院黄从新教授、北京安贞医院马长生教授、大连医科大学附属第一医院杨延宗教授以及美国梅奥诊所Douglas Packer教授、德国欧阳非凡教授等国内外专家,总结了目前国际上开展导管射频消融的主要方法,以及临床研究结果。值得注意的是,众多专家不约而同,均谈到了如何更好地选择房颤消融患者,使这一技术能更有针对性地发挥治疗价值,以进一步提高房颤导管消融成功率。

转子指导消融 希望与争议并存

局部转子消融可能仅使肺静脉电隔离“锦上添花”,而传统的肺静脉电隔离仍是房颤导管消融的基石。

房颤导管消融存在众多术式,反映出房颤治疗的复杂性,经过时间的检验,部分术式已逐渐淡出人们的视野。会议上,专家们就其所倡导和代表的消融术式、方法和体会进行了报告、交流和辩论。北京安贞医院2C3L术式,上海第一人民医院基于STEPWISE术式基础上的个体化选择消融策略,江苏省人民医院基于瘢痕标测的线性消融术式、“转子”(Rotor)指导持续性房颤的消融,以及作为房颤消融基础的肺静脉隔离术式。

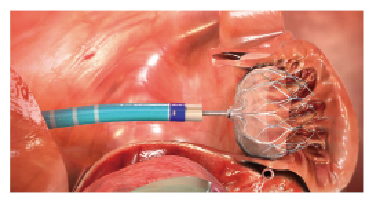

其中,Rotor指导持续性房颤消融,是目前针对持续性房颤消融较有希望,同时也是争议较大的方法。2012年11月,美国加州大学医学中心Narayan医生等在《美国心脏病学学院心血管介入杂志》上发表的一篇研究,引起了各国电生理医生的注意。该中心开创性地使用一种新型的电标测系统来指导房颤消融。该系统将2个64极网篮电极放置在左右心房,对自发或诱发的房颤进行多点同步标测,而系统自带的软件可自动分析标测记录的电位,找到房颤维持的基础,即“快速放射状传导的局灶电激动”或快速折返的“局部转子”(FIRM)。

尽管CONFIRM等研究已证实FIRM消融的有效性及高效性,但FIRM消融的应用尚存一定局限性:(1)Narayan等用心房全景标测系统在大多数房颤均可标测到转子,但该方法和标测系统仅在加州大学医学中心采用,且为非随机对照试验,其他研究尚未采用。(2)即使转子普遍存在,其是否能担当维持房颤的重任也有待研究。即转子可能并非完全揭示房颤的关键机制。(3)FIRM标测要求电极与心房贴靠良好,对操作者要求较高。(4)CONFIRM研究中两组患者均进行了彻底肺静脉电隔离。

消融器械不断升级 聚焦在有效权衡组织损伤

房颤消融术的进步离不开器材的更新。如何在保证安全的前提下,增加组织损伤范围和深度,尤其是达到组织持久性和透壁性损伤,是影响导管消融房颤效果的重要因素。

然而,组织过度损伤可能明显增加导管消融并发症,包括心肌穿孔或放电过程中组织汽化,而导致心包填塞;由于邻近器官或组织受损,而导致如肺静脉狭窄、左房食道瘘、膈神经麻痹等严重并发症;由于血栓形成或组织炭化,而导致短暂性脑缺血发作或卒中等并发症,尽管有经验的心脏电生理医生可能将上述风险发生率控制在较低水平。

影响组织损伤的因素较多,除射频消融的功率及放电持续时间外,另一个主要因素是导管头端与组织的接触压力大小,这种压力是消融过程中,导管头端作用于心肌组织的力量。导管接触压力已经被证实,是决定消融效果和安全性的重要决定因素,适当压力可产生较大组织损伤范围,明显提高射频导管消融成功率,降低复发率和并发症发生率,而过高导管接触压力则可能明显增高上述并发症发生率。

然而令人遗憾的是,通常情况下,放电功率和放电持续时间可由心脏电生理医生直接决定和控制,其可靠性因人而异,需长时间的经验积累。压力反馈导管的出现为这一问题提供了更可靠、客观的解决手段。

房颤药物及抗栓管理

我国左心耳封堵术共识亟待制定

房颤血栓栓塞一直是治疗难点。近年来,左心耳逐渐得到重视,左心耳是房颤患者血栓形成的主要部位,90%的房颤血栓栓塞的栓子来源于左心耳。因此,封堵左心耳可消除左心耳内血栓形成的基础,进而解决大部分房颤患者血栓栓塞问题。

美国率先开展了左心耳相关研究,并已在五千多例房颤患者中成功实施和运用该技术。随访结果显示,患者一般情况非常好,无需再应用口服抗凝药,且未见其他并发症及不良反应。初步提示左心耳封堵术良好的疗效和安全性。该手术在我国也得到了初步应用,但大规模应用仍是一个长期的过程。国外研究显示,每位医生只有在实施20例左心耳封堵术后,才能真正掌握这项技术,提高和保证手术成功率,降低不良反应发生。我国应积极制定左心耳封堵术中国临床专家共识,就该技术的合理应用、适应证选择及患者术后管理等问题进行详细解析。

本次大会特邀德国的余江涛教授,针对左心耳封堵进行了专门讲座,并进行实际演示,使与会代表对该技术有了直观感受。

绿色电生理

摆脱“披挂上阵”的困扰

心内电生理技术自问世以来,便凭借其良好的临床疗效,不断得到发展。但另一方面,医生和患者也承受着X射线辐射造成的严重后果,如肿瘤发生率的升高,为了防护射线辐射而不得不“披挂上阵”所带来的劳累、不便,甚至病痛。本次大会特设绿色电生理论坛。

近年来,三维电解剖标测、磁导航、机器人辅助技术等日渐普及,使医生有望摆脱对射线辐射的依赖。借助各种三维技术、心内超声技术等非X射线技术的支持,完成心脏各腔室的建模,并在此基础上,在非射线的指导下完成心律失常的标测和消融。磁导航导管的特殊物理学特性,使得心肌穿孔、心包填塞风险大大降低。器械和技术水平的不断进步,为电生理医生实现在低剂量X射线,甚至“零曝光”条件下进行导管射频消融术提供了技术基础。