病例摘要

主诉 女性,62岁。主因“反复发作心悸9年,加重伴胸闷、夜间不能平卧12 h”入院。

现病史 患者9年前出现心悸。当时心电图示窦性心动过缓,窦性心率45~60次/min,频发房性早搏。2年前,心悸发作频繁,伴一过性头晕。动态心电图示房性早搏、房性心动过速、阵发性房颤。房颤转复后窦性停搏,最长达5.6 s。患者置入永久性起搏器,术后口服胺碘酮,心悸症状消失。口服胺碘酮3个月后出现肝功能异常,丙氨酸转氨酶(ALT)89 U/L,天冬氨酸转氨酶(AST)108 U/L。故停服胺碘酮,改为口服倍他乐克50 mg/d,同时接受华法林抗凝,INR维持在2~2.5。2个月前,患者再次频繁发作心悸。心电图示房颤,心室率110次/min。超声心动图示患者左房增大(44 mm),左室射血分数(LVEF)68%。门诊加用血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂和口服利尿剂,并将美托洛尔增至95 mg。入院前3 d患者出现咳嗽、咳痰、胸闷、发热。12 h前胸闷加重,不能平卧,急诊入院。

既往史 高血压史20年,2型糖尿病史12年。坚持服药,血压、血糖控制良好。3年前因胸痛、ST段改变、肌钙蛋白I轻度升高,诊断为非ST段抬高型心肌梗死。一直服用辛伐他汀20 mg/d。

辅助检查 患者神清,半卧位。血压158/90 mm Hg,脉搏150次/min,呼吸25次/min。颈静脉怒张,心率150次/min,律齐,心尖部可闻及Ⅱ级吹风样收缩期杂音。双下肺可闻及湿啰音。双下肢轻度可凹性水肿。入院心电图示房扑,心室率150次/min(图1)。血常规:白细胞11.12×109/L,血红蛋白15.1 g/L,血小板163×109/L。血生化:肌钙蛋白T(-),K+ 4.06 mmol/L,Na+ 141.4 mmol/L,Cl- 102.1 mmol/L,脑利钠肽11700 pg/ml。甲状腺功能:正常。超声心动图:左房内径52 mm,左室舒张末内径48 mm,肺动脉收缩压40 mm Hg,LVEF 38%。

诊治经过 入院后患者立即接受静脉硝酸酯类药物治疗,同时静脉应用托拉塞米20 mg、西地兰0.4 mg。经治疗心衰症状有所好转,但心率持续150~160次/min。为进一步控制心室率,选择静脉应用胺碘酮:首先予负荷剂量300 mg,之后以0.5~1 mg/min维持,总剂量为1.0~1.5 g/d,3 h后心室率降至平均110次/min(图2)。持续静脉应用胺碘酮3 d。于治疗2 d加用口服胺碘酮0.2 g、2次/d,治疗5 d转复为窦性心率。患者胸闷、憋气症状好转,夜间能平卧,双肺湿啰音和水肿消退。维持口服胺碘酮2次/d,7 d后改为0.2 g/d。为避免不良反应,同时辛伐他汀剂量减至隔日20 mg。1个月后复查,患者维持窦性心率,肝功能检查未见明显异常。

病例讨论

严重器质性心脏病伴房颤

应用胺碘酮控制室率是良好选择

该患者为老年女性,合并阵发性房颤,且近来频繁发作。患者在门诊已加用β受体阻滞剂控制心室率,口服利尿剂减轻心脏负担,预防持续快速的心律失常导致的心衰。当时未口服胺碘酮转复房颤是考虑患者病程长、心房已明显增大,很难维持窦性心律,且曾出现过胺碘酮相关肝功能指标异常增高。因此门诊治疗将控制心室率作为目标。

但患者于感染后出现胸闷憋气、夜间不能平卧。超声心动图示LVEF从68%降至38%,心衰诊断明确。除感染外,心室率持续增快也是心衰的重要原因。从心电图来看,患者不仅存在房颤,还合并房扑。而房扑对一般的控制心室率药物治疗的反应不良。此时,除扩张血管和利尿外,控制心室率和转复心律也是心衰治疗重要措施。

然而,当时并未将转复心律作为首选治疗目标。因为超声心动图提示左心房明显增大,转复房颤后很可能无法维持窦性心律,且患者应用血管扩张药物和利尿剂后症状有所好转。为了控制心室率,选择静脉应用胺碘酮。

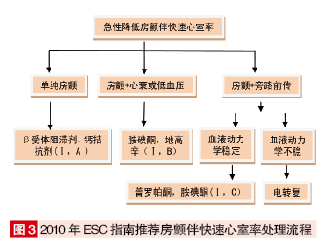

快房颤时临床较少应用胺碘酮控制心室率。根据2010年、2012年欧洲心脏病学学会(ESC)房颤指南,对严重器质性心脏病,特别是左室功能不良及其他控制心室率药物效果不佳或存在禁忌的情况下,应用胺碘酮控制心室率仍是良好的选择(图3)。该患者合并高血压、糖尿病和冠心病,此次确诊心衰,开始时选用加量β受体阻滞剂来控制心室率,但心衰未缓解。因此入院后减少β受体阻滞剂用量。静脉应用西地兰后心衰症状好转,但心室率未见明显控制,最终选择胺碘酮。静脉应用胺碘酮后3 h,心室率下降至90~110次/min,症状进一步好转。

房颤合并器质性心脏病 药物转复首选胺碘酮

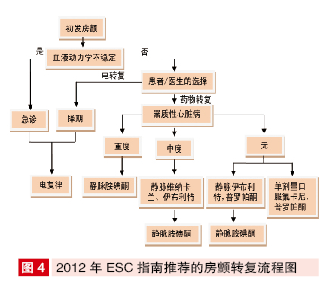

该患者初始治疗时以控制心室率为目标,若心衰持续不好转,则应以转复房颤为目标。同步直流电转复治疗能快速矫正血液动力学异常,同时避免房扑对抗心律失常药物反应不佳。若选择药物转复,胺碘酮是首选药物。2012年ESC房颤指南明确指出,对房颤合并器质性心脏病患者,药物转复首选胺碘酮(图4)。

患者后继治疗中仍以口服胺碘酮维持窦性心律,因为胺碘酮较其他药物维持窦性心律的概率更高。对于器质性心脏病,胺碘酮较少诱发QT间期延长、尖端扭转性室性心动过速。2010年ESC房颤指南推荐,对器质性心脏病并合并房颤患者,胺碘酮是维持窦性心律的首选药物。

肝酶升高<2倍可继续使用胺碘酮

长期应用胺碘酮需监测其毒副作用,包括心脏、肝脏、肺、甲状腺、眼睛等器官。胺碘酮经肝脏CYP3A4酶代谢,产生去乙基胺碘酮。胺碘酮和去乙基胺碘酮都可直接对肝脏产生毒性作用。如合并应用抑制肝脏CYP3A4酶的药物,可导致药物浓度升高,进而增加肝功能异常风险。静脉应用胺碘酮的肝脏毒性主要源自其助溶剂聚山梨醇酯80对肝脏的直接毒性作用。肝脏损伤多表现为肝酶、胆红素轻度增高,停用胺碘酮或加用保肝药物后往往好转,仅少数出现重症肝损伤。

此患者在首次应用胺碘酮3个月后出现ALT、AST轻度增高,未能坚持应用胺碘酮。ALT、AST轻度增高可能与胺碘酮及代谢产物对肝脏的直接毒性作用,以及同时服用经肝脏CYP3A4代谢的辛伐他汀导致胺碘酮及代谢产物的浓度增加有关。应用胺碘酮时,如肝酶增高<2倍,可继续使用,或加用保肝药物后观察变化。患者之后再次应用胺碘酮,即是考虑前次应用时肝酶仅轻度增高,且本次加用静脉胺碘酮后心律失常控制良好。故在降低辛伐他汀剂量后仍选择胺碘酮维持窦性心律。但在随后治疗中应密切监测肝功能。

由此可见,对于器质性心脏病合并快房颤患者,胺碘酮可有效控制心室率、转复房颤和维持窦性心律。合理用药是避免其毒副作用的有效方法。