医师报讯(融媒体记者 黄玲玲) 谈到恩师黎介寿院士,东部战区总 医院重症医学科主任李维勤教授眼 中不时泛着泪花,“在学生们心目 中,黎老师是一位乐观、坚毅、淡 泊名利、温文尔雅的老师。”李维勤说。

家国情怀 矢志报国

黎介寿院士生于战争年代,从小就立 志报国,后来进入了医学院,成为了一名 医生。解放以后,他两次赴朝参战,担任 战地医疗队副队长。他这一生最珍惜的便 是因抗美援朝获得的一个勋章。

在后来历次突发的公共卫生事件中, 黎介寿院士总是身先士卒,例如“南京汤 山中毒事件”,大批量的中毒患者到医院 后,黎介寿院士亲自指挥大家去抢救这些 伤员。非典、抗洪、汶川地震,他都尽力 亲力亲为,实在无法到现场,他也会通过 远程会诊提供帮助。他说:“人的一辈子 能够为国家、为人民做一点事情,这是毕 生的荣耀。”

2020 年李维勤教授前往武汉火神山抗 疫,黎介寿院士语重心长地跟他说:“一 定要珍惜这次机会,一辈子能够代表国家, 去服务人民,这是很少有的机会,一定要珍 惜这个荣誉。”他还给李维勤列了一个必备 物品清单,督促李维勤做好准备。

抗疫回来后,当得知李维勤代表全军医 护人员在人民大会堂作报告时,黎老自豪不已。

患者至上 医者仁心

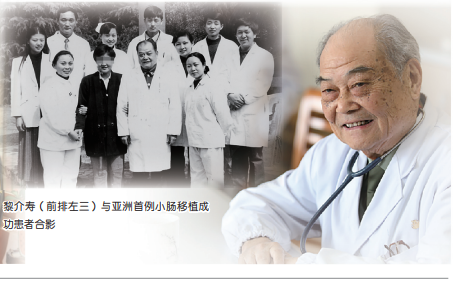

“老师一直坚持患者至上的原则,他 对患者的好甚至有时候会让我们羡慕。”他 治愈过肠瘘婴儿、“短肠女患者”,操作了 亚洲首例小肠移植成功病例。黎老很喜欢摄 影,经常分享照片。有次患者痊愈回家后发 给他一张全家福。看到这张照片时,他对李 维勤说:“你看这才是人间最好的美景。”

有位肿瘤无法切除的患者,最大的愿 望是能吃东西,黎介寿院士做了 4 个小时 手术才实现了患者小小的愿望。

他所有的研究方向都是基于临床患者 的需求。例如肠外瘘,是因一名军人创伤 后发生肠外瘘,黎老意识到全国有很多这 样的患者。因此他管着一个肠外瘘患者整 整 4 年,其间患者需要引流,他建立了一 套行之有效的腹腔引流方法,沿用至今。

另一方面,因这些患者不能吃饭,黎 介寿院士引入了肠外营养。后来发现长期 进行肠外营养,患者容易出现肝功能等器 官功能损伤,所以又发展了肠内营养,建 立了一个肠内营养体系。

当发现短肠症的患者,长此以往会出 现肝衰竭,他又开始在小肠移植上努力。 看到很多经过小肠移植的患者出现肝衰 竭,便又深入研究了肝小肠移植技术。看 到肠瘘的患者容易出现严重的腹腔感染、 多脏器功能衰竭,因此他建立了外科重症 医学。他所有的研究全部来源于患者的需 求,没有一样是为了追逐热点而产生的。

“为何后来他建议我们钻研胰腺炎?因 为发生肠瘘的很多患者都患有胰腺炎。因此 后来我开始研究胰腺炎和创伤。如果说在行 医生涯中,黎介寿院士最憎恨什么?那就是 过度医疗。有时候看到医生用不该用的药, 做不该做的手术,他会非常生气地质问这个 医生,这个药是你需要用,还是患者需要用? 这个手术是你需要做,还是患者需要做?”

年过 90 的黎老仍会在 ICU 外,等待 患者抢救后体征平稳。他一直告诫学生, 一个好医生,眼里看到的是病,但心里装 的一定是患者。

可以说是黎介寿院士点燃了李维勤教 授追求事业的热情,让他成长为一个在重 症急性胰腺炎领域卓有建树的重症专家。 每当遇到困难,李维勤都会习惯性地去找 老师。2023 年 8 月的一天,当李维勤又 一次碰到了困难。想着今晚一定要去黎老 家里去,跟他说说这个事。当他猛地一回 头,才想起来黎老已经走了,那一瞬间李 维勤泪如雨下。“我才知道这些年我与黎 老亲如父子,他就是我的精神支柱,支撑 着我走到现在。”他动情地说。