急性胰腺炎(AP)是临床常见急症,发病率逐年增高,尤其重症(AP)起病凶险、病死率高。AP的救治是一个需多学科参与的综合治疗过程,但目前还存在救治理念不统一、相关学科介入时机不明确、并发症处理不完善的问题。2015年,中国医师协会胰腺病学专业委员会制订国内首个AP多学科诊治(MDT)共识意见(草案),旨在对AP的救治开展多学科指导,充分体现AP救治的多学科协作理念,最终提高AP的救治成功率。(中华胰腺病杂志.2015,15:217)

【共识要点】

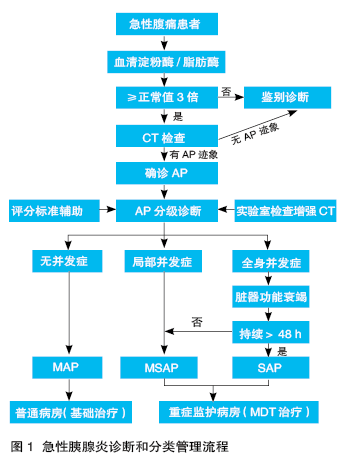

建议一 首诊医师对于病情严重程度的判断,尤其是重症AP(SAP)的早期识别非常重要,建议尽快完成各项实验室检查和胰腺CT平扫,建立多学科协调、会诊和转科机制(图1)。对于SAP患者,不具备重症监护病房(ICU)条件的单位,建议尽快完成转院治疗。

建议二 轻症AP(MAP)的急性期治疗应采取药物治疗为主的基础治疗,可由首诊医师完成,基本不需要多学科干预。

建议三 胆源性胰腺炎需要胆道引流时,部分患者可行经皮经肝胆囊引流、内镜下逆行胰胆管造影术(ERCP)或外科手术,胆囊切除术的实施需建立通畅的外科会诊制度,避免患者在恢复期等待胆囊手术期间AP复发。

建议四 中度重症AP(MSAP)急性期治疗是以对抗炎症反应为主的基础治疗,需适时采取多学科干预措施,如补液管理可能需要ICU医师的指导,中医药的使用可有效缓解胰腺炎症,营养支持可在营养专科医师的指导下完成。

建议五 MSAP恢复期治疗是以非手术治疗为主的综合治疗。出现感染时需与胰腺外科医师密切配合,严密观察病情变化,及时采取有效干预以防错过最佳手术时机。

建议六 SAP的救治过程尤其能体现多学科协作的作用。建议成立MDT救治小组。通过定期组织内科、外科和ICU等学科的会诊讨论,力争提高救治成功率。早期目标引导的液体复苏是治疗的关键措施之一,出现腹腔间隔室综合征(ACS)时需要积极干预,必要时外科手术。

建议七 AP后期并发症的治疗以非手术治疗为主。可采取内镜介入、放射介入、肠内营养等多种手段治疗,但效果欠佳时需要考虑手术治疗。

【专家解读】

为进一步加强临床医生对该共识的理解和推广,第二军医大学长海医院消化内科李兆申教授、杜奕奇教授等就统一AP分类标准、设置MDT建议、区分不同类型AP的治疗重点、处理后期并发症等方面,对该共识进行了解读。(中华胰腺病杂志.2015,15:289)

统一分类标准利于临床诊治和学术交流

目前三分类标准是主流的分类方法,将AP分为MAP、MSAP和SAP三大类。但对于具体分类的中文命名尚存在一定差异。新共识建议MSAP命名采用“中度重症急性胰腺炎”,可反映出这类AP是由传统的SAP分化而来,更便于理解。从近期国内的文献检索情况来看,这一称谓也较“中度急性胰腺炎”使用频率更高。因此,新共识将AP分类标准进行了统一,分为轻症、中度重症和重症急性胰腺炎三大类,利于开展AP的临床诊治和学术交流。

对于如何区分三大类AP,共识建议以是否有局部或全身并发症、是否伴有器官功能衰竭为区分要点,其中前者是MAP和MSAP的鉴别要点,后者是MSAP和SAP的鉴别要点。此外,共识还提出以症状和体征、实验室检查、影像学检查和AP严重度评分来区分不同类型的AP,临床实用性更强。在实验室检查中强调肝肾功能、血钙以及血清降钙素原(PCT)的作用。在影像学检查中强调胰腺CT 扫描是诊断并判断AP严重程度的首选方法,首次明确了CT检查的时机应在急诊患者就诊后12 h内完成平扫检查,但发病72 h后完成增强CT检查,可有效区分胰周液体积聚和胰腺坏死范围。判断AP严重程度的评分标准较多,可根据临床需要选用,推荐采用简便易行的BISAP、CT改良评分、Marshall评分等来判断AP的严重程度。

按胰腺炎分类设置多学科协作模式

作为MDT共识,必须体现多学科间紧密协作的特点,同时体现围绕AP患者开展诊治流程。如共识建议指出“首诊医师对于病情严重程度的判断,尤其是SAP的早期识别非常重要,建议尽快完成各项实验室检查和胰腺CT平扫,建立多学科协调、会诊和转科机制”。首诊医师在各家医院可能来源于不同科室,因此对于病情的判断尤其重要,如果不能早期识别SAP,将极大程度地影响患者预后。对于已判断为SAP的患者,国际上建议立即转入ICU治疗,对于不具备ICU条件的单位,建议尽快完成转院治疗。

MSAP是多学科干预治疗的重点,其急性期以对抗炎症反应为主,需适时采取多学科干预措施。如补液管理可能需要ICU医师的指导,中医药的使用可有效缓解胰腺炎症,营养支持可在营养专科医师的指导下完成。MSAP恢复期治疗是以非手术治疗为主的综合治疗,出现感染时需与胰腺外科医师密切配合,严密观察病情变化,及时采取有效干预以防错过最佳手术时机。

SAP的救治过程尤其能体现MDT的作用,建议成立MDT救治小组,通过定期组织内科、外科和ICU等学科的会诊讨论,力争提高救治成功率。早期目标引导的液体复苏是治疗的关键措施之一。液体复苏是SAP初期救治的关键环节,补液不及时则会导致循环衰竭时间过长,加重脏器损伤,而补液过量或晶体、胶体比例不合适则容易导致急性肺水肿和腹腔高压,造成新发脏器功能衰竭。在对腹腔高压的处理上,共识尤其强调非手术处理的措施,包括限制液体输入、及早应用升压药物、监测机械通气压力参数的变化、降低空腔脏器容量、扩张腹壁、经皮腹腔穿刺置管引流腹腔积液等方法。只有在非手术减压措施无效的情况下,经过多学科讨论后可谨慎行剖腹减压手术,这与以前一旦诊断腹腔间隔室综合征即行外科手术的做法截然不同,充分体现非手术治疗优势。

重视感染等并发症处理

随着MSAP和SAP在急性期救治成功率的提高,有更多患者进入了恢复期。但恢复期并不意味着病情平稳。事实上,由于感染造成的“二次打击”是AP患者死亡的另一重要原因。其他还有因长期卧床、凝血机制障碍造成的血栓形成、假性囊肿增大、胰瘘的发生等处理均非常棘手。

该共识在充分听取外科、内镜医师建议的基础上,对于AP后期并发症的处理给出了详细的建议。如对于胰腺脓肿可采用“经皮穿刺-经胃穿刺-经皮硬镜-外科手术”的“升阶梯”治疗模式。如对于胰瘘的治疗主要以非手术治疗为主,包括禁食、空肠营养、生长抑素应用等,大多数患者经3~6个月的引流可自愈。

经ERCP置入胰管支架有一定治疗作用,但长期不闭合或有并发症的胰瘘则应外科手术。胰管完全断裂者可行胰腺部分切除和瘘管空肠吻合术。上述描述充分体现了MDT的原则,对于相关并发症的治疗有明确的指导作用。