当你走在街上,有一个人突然晕倒在你面前,您是否会伸出援助之手?这个问题摆在全社会面前。

2月17日,35岁的IBM深圳公司职员梁娅倒在地铁口,50分钟内无人施救,最终死亡。让家属感到难以接受的一个细节是,在行人通知地铁站工作人员期间,有7位市民从旁经过,但都未施以援手。

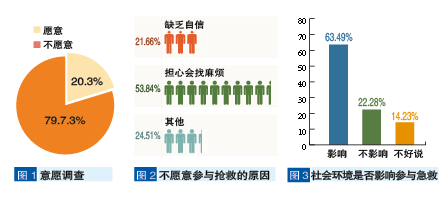

“扶不扶”、“救不救”已然是引发全社会热议的话题。而对于把治病救命当成天职的医生而言,在医院外遇到紧急情况,是否愿意主动参与抢救?本报联合医师网、腾讯健康为此进行调查,结果显示,近八成医务人员愿意参与院外急救,尽管如此,仍有二成医务人员对院外急救产生顾虑,主要原因是:如果救不活或造成患者其他损伤,患者(或家属)会找麻烦。参与调查的医务人员中,63.49%的人认为环境对自己参与抢救的决定产生影响。

讲述 急救 曾是件光荣的事

2001年热播的电视剧《永不放弃》中,有这样一幕:急诊科医生王现代在乘地铁上班的途中,注意到同车的年轻父母不断地哄着哭闹不休的婴儿。转眼间,婴儿哭声突然停止。王现代立刻上前,表明自己的医生身份,接过婴儿查看情况。她诊断患儿是急性喉炎,决定第一时间做出初步治疗——切开环甲膜,为气管切开赢得时间。这个大胆的做法受到了患儿母亲的阻挠,但她再次强调自己是名医生,并坚持做了自己应该做的事。很幸运,患儿得救了。事后,急诊科主任李大明对实习医生解释,“环甲膜切开术是一种重要的院外抢救方法,如果今天王医生不在场,这名患儿肯定会被憋死。关键时刻,这种徒手抢救办法,是最好的救命手段。”

参与本报调查的808名医生中,79.7%的人选择“愿意在医院外参与抢救”。(图1)

今年已71岁的刘端祺是北京军区总医院的肿瘤专家,在他还是一名医学生时,就经常和同学们在火车上救治需要帮助的人。“一听到广播里说需要医生,第一时间就觉得该自己大显身手了。我们会马上到达患者身边。至于救还是不救,那时从未有过任何犹豫。”

郭怡(化名)是沈阳市红十字会医院的退休医生,她同样表示,即便是一个普通人,在路上遇到紧急情况,也应该伸出援助之手,更何况医生。

调查 “救不活被找麻烦”是最大担忧

曾经轰动一时的南京彭宇案,是一起引起极大争议的民事诉讼案,在社会中引起了强烈反响,此后类似案件也在各地出现,于是引起民众对跌倒、晕倒老人是否可以搀扶救助的激烈讨论。而梁娅案,无疑不是环境所造成的悲剧。

本报调查显示,虽然大部分医生表示愿意施救,但尴尬的是,仍有20.3%的医生不愿参与抢救,其原因排在前两位的分别是“如果救不活或造成患者其他损伤,患者(或家属)会找我的麻烦”,占53.84%;“自己是非急救科室(如眼科、妇产科等)医务人员,对急救知识与技能缺乏自信”,占21.66%(图2)。

浙江省台州医院院长陈海啸认为,“救还是不救,无关道德。医生也是普通人,不能用道德绑架医生。如有医生不救,也许是在过去,曾遭遇过不良的体验,如不被人重视、不被人信任、去了之后不能发挥作用、已有其他人在抢救患者等。如今,我经常在媒体上看到救人反而遇到麻烦的事件,而且目前医患关系紧张,让越来越多的医务人员产生了‘多一事不如少一事’的心态。这也许是造成医生不愿意施救的主要原因。”

“全社会应给医务人员更宽松的环境,不能因为不救就被批判为没道德,救了就被称为天使。每个人都应给自己定位好,这样才能让敢于救死扶伤的人越来越多,让救死扶伤成为常态。”陈海啸强调。

对策 如何才能更好地施救

全民掌握急救知识

参与调查的医务人员中,63.49%的人认为环境对自己参与抢救的决定产生影响(图3)。

刘端祺曾在办公室内亲眼目睹一个年轻小伙在医院门口被摩托车撞倒,虽然医院门前人来人往,但无人伸出援手。最后一辆巴基斯坦使馆的车停了下来,几个小伙子迅速冲下来,为倒下的患者包扎伤口,并送到医院。“一看就知道使馆的人接受过系统的急救训练,他们熟练地掌握着抢救的知识和技巧。”刘端祺说。

美国心脏病协会的网页上有这样一句话:“每个人都可以学会基本心肺复苏,每个人也都应该学。”郭怡认为,在我们这样一个人口大国,假如人人都能接受培训,掌握一些简单的急救知识,将有益于整个社会。

“好人法”解后顾之忧

阜外心血管病医院心内科医生杨进刚讲述了国外的一个案例:A在路上走,不小心掉到井里,B从旁经过,抢劫了A,但他离开后立刻报警,说有人掉井里了需要救助。后来,警察抓到了B,因B有抢劫行为,故被告上法庭。但在最后,法官判决B无罪。法官认为,B救人的善意,及救人所带来的生命价值远远大于其抢劫所犯的过错。

“医生也是普通人,社会环境对人的行为会产生影响。如果社会环境不好,仅指望医生做得好并不现实。如眼科医生,对于急救理论知识掌握得再好,也没有把握能成功救治呼吸骤停的患者。”杨进刚认为,是否愿意参与抢救,取决于社会环境,而非医生本身。“总而言之,无论医生是出于善意、责任感或道德良心,只要其主动救治,此时的价值远远大于医生因救治失败而导致患者死亡,或因技术所限救治时引起患者的其他损害。”

“我国需借鉴国外的经验,出台‘好人法’,让医生乃至全社会都再无后顾之忧地救人。”中国医师协会急救复苏专业委员会主任委员李宗浩介绍,如美国加州议会通过的“好心人免责条款”,在美国乃至整个北美地区都不罕见,这种条款还被称为“好撒玛利亚人”法,主要是关于在紧急状态下施救者因其无偿的救助行为给被救助者造成民事损害时的责任免除的法律制度。“国际上还有很多优秀的、成熟的东西,值得我们学习、吸收和共享。”李宗浩说。

院外急救没有法律障碍

医生在院外抢救时既是基于公民的义务,也是基于医生的伦理义务,没有任何社会危害性,也没有任何法律障碍。

无论是民法通则、执业医师法、侵权责任法都不禁止也不可能禁止此类救治行为,此类行为也不可能构成所谓非注册地的非法行医行为,因为这并非《执业医师法》上的执业行为,而是民事救助行为。

即便因事后家属无理纠缠涉及事后医疗鉴定,与在医院内的正常执业行为不同,其鉴定应采重大过错标准,即除非救治医生犯了非常严重的救治过失,否则不应担责。

上海海上律师事务所律师 刘晔

自我保护必不可少

虽然院外抢救不涉及非法行医,但抢救就有可能失败,为了避免家属事后无理纠缠,最好在抢救前明确是应家属的要求施救,至少要有旁人作证,作为自我保护。

上海康昕律师事务所律师 卢意光

面对急救 国外这么规定

加拿大部分省的法律规定,施救行为对一般疏忽造成的伤害不担责。

意大利刑法规定,对见死不救者处以最高1年的有期徒刑或相当于2.26万元人民币的罚款。

法国刑法规定,当他人遇到危险而没有提供必要的救助,可被处以6年监禁和相当于70万元人民币的罚款。

德国刑法典规定,意外事故、公共危险或困境发生时需要救助,根据行为人当时的情况急救有可能,尤其对自己无重大危险且又不违背其他重要义务而不进行急救的,处1年以下自由刑或罚金。

新加坡惩罚机制规定,被援助者如若事后反咬一口,则须亲自上门向救助者赔礼道歉,并施以其本人医药费1至3倍的处罚。影响恶劣、行为严重者,则以污蔑罪论处。