主诉 女性,14岁,主因“发热、多关节肿痛6个月,全血细胞减少1周”入院。

现病史 患者于2013年7月出现发热,伴双手第2~5指近端指间关节、双膝及双肘肿痛。血常规示:白细胞2.60×109/L、红细胞沉降率88 mm/h。补体降低、抗核抗体阳性均质型1∶1280、抗双链DNA阳性1∶10,抗干燥综合征A和B抗体、抗核小体抗体、抗组蛋白抗体、抗核糖体抗体均阳性。EB病毒衣壳抗原IgM阳性、DNA阴性。心脏彩超示少量心包积液。诊为系统性红斑狼疮(SLE)。予泼尼松50 mg、1次/d,硫唑嘌呤100 mg、1次/d。症状好转,白细胞、补体恢复正常,激素规律减量。

2013年11月,泼尼松减至17.5 mg、1次/d时再次发热,伴双膝关节肿痛及口腔溃疡。血常规示:白细胞3×109/L,补体降低,将泼尼松加至40 mg、1次/d,硫唑嘌呤改为吗替麦考霉酚酸酯0.75 g、2次/d。口腔溃疡及关节肿痛缓解,仍高热。2014年1月泼尼松减至10 mg、1次/d。血常规示:白细胞 0.92×109/L,中性粒细胞0.26×109/L,血红蛋白107 g/L,血小板80×109/L。24 h尿蛋白4.46 g;转氨酶、胆红素正常,乳酸脱氢酶686 U/L;凝血功能、血脂正常;血清维生素B12及叶酸正常;补体仍低;抗双链DNA阳性1∶20。胸部CT:左肺舌叶新发斑片影。予甲基泼尼松龙80 mg、1次/d,联合粒细胞集落刺激因子、亚胺培南、万古霉素治疗无效。

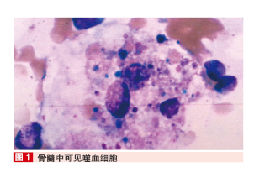

诊治经过 患者入协和医院5 d内稽留高热,全血细胞进行性减少:中性粒细胞0.61×109/L、血红蛋白43 g/L、血小板 38×109/L,网织红百分比0.47%。凝血功能迅速恶化:纤维蛋白原降至0.75 g/L、凝血酶时间>150 s、活化部分凝血活酶时间72.2 s。丙氨酸氨基转移酶703 u/L、乳酸脱氢酶4485 U/L、胆红素正常、甘油三酯5.32 mmol/L、铁蛋白18 320 ng/ml;EB病毒DNA 30000拷贝/ml;腹部影像示肝脾略大。曾全身强直痉挛发作1次,数分钟自行缓解。行头颅CT及磁共振成像正常。复查胸部CT,较既往斑片影缩小。多次血涂片未见破碎红细胞。行骨髓涂片:可见吞噬血细胞(图1)。考虑SLE重度活动伴继发性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH)。予甲基泼尼松龙1g 、1次/d,冲击治疗3 d;继之以静脉地塞米松10 mg、1次/12 h,输注丙种球蛋白20 g、1次/d,共3 d;加用150 mg环孢菌素A 、2次/d,静脉依托泊苷150~300 mg、1次/周,注射用更昔洛韦250 mg、1次/12 h,共3周。

上述治疗后3 d,患者体温恢复正常。4周后,停用地塞米松,改为甲基泼尼松龙40 mg 、1次/d,规律减量。行腰穿及脑脊液压力检查均正常。复查EB病毒DNA<500拷贝/ml。8周后停用依托泊苷,继续环孢菌素A治疗。复查血常规正常、24 h尿蛋白0.4 g、补体正常、抗双链DNA阴性、转氨酶正常、乳酸脱氢酶 590 U/L、铁蛋白 694 ng/ml。患者长期随访中。

主要诊断 系统性红斑狼疮、狼疮性肾炎,继发性噬血细胞性淋巴组织细胞增生症,合并EB病毒感染。

系统性红斑狼疮

确诊要求:分类标准与临床实际相结合

患者为青春期女性,亚急性起病,慢性病程。存在多系统受累,包括皮肤黏膜病变、多关节炎、浆膜炎、血液系统受累,肾脏病变。抗核抗体及其他多种自身抗体阳性,补体降低。因此,SLE诊断明确。

该病例中,1997年及2009年美国风湿病学会SLE分类标准起到辅助诊断作用,患者均符合以上标准。但需注意,临床中不能完全依赖标准进行诊断,以免漏诊早期、不典型病例,或误诊症状相似的疾病。

利用标准化量表判断病情活动度

SLE的表现纷繁复杂,临床上需综合判断病情活动度,予以相应治疗,力争做到“定罪量刑”。最简便的标准化量表是《SLE疾病活动指数》(SLEDAI),用于评估最近10 d的病情活动度。该量表涉及9个器官系统、共24个项目,每个项目赋予一定分值,分别为8、4、2、1分不等,计算患者总分(满分105分)。总分越高,表示疾病活动度越大。

本患者起病时SLEDAI评分:多关节炎4分+心包炎2分+低补体2分+抗双链DNA抗体阳性2分+发热1分+白细胞减少1分=12分,为中重度活动,应积极治疗。

2013年11月患者再次出现临床症状,如不考虑感染因素,则此时无心包炎2分,出现新发口腔溃疡2分,SLEDAI评分仍是12分。为当时加强免疫抑制治疗提供依据。

噬血细胞性淋巴组织细胞增生症

SLE活动和EB病毒感染共同继发HLH

噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH)又称噬血细胞综合征,继发于风湿免疫疾病者称为巨噬细胞活化综合征。原发性HLH 是一种隐性遗传病,常在婴幼儿期发病。继发性HLH则可由多种疾病引起,如肿瘤、感染或风湿免疫疾病。

目前多依据《噬血细胞综合征诊断指南(2004)》(HLH-2004)诊断,符合以下标准≥5条即可确诊:(1)发热;(2)脾大;(3)血细胞减少;(4)高甘油三酯血症或低纤维蛋白原血症;(5)骨髓、肝脏脾脏或淋巴结中发现噬血现象;(6)自然杀伤细胞活性降低或消失;(7)血清铁蛋白明显升高;(8)可溶性CD25升高。本患者满足6项,因此HLH诊断明确。此外,患者转氨酶、乳酸脱氢酶升高,也是HLH的常见表现。其HLH诱因考虑为SLE活动和EB病毒感染共同作用的结果。

标准治疗基础上进行个体化处理

目前标准治疗为HLH-2004方案。诱导治疗8周,包含:(1)静脉注射10、5 、2.5、1.25 mg·m-2·d-1地塞米松各2周;(2)静脉依托泊苷每次150 mg/m2、2次/周,共2周,此后1次/周;(3)环孢菌素A 6 mg·kg-1·d-1,分2次服用;(4)若存在中枢神经系统受累,则鞘内注射甲氨蝶呤加糖皮质激素、1次/周。

标准方案还需个体化处理。本患者HLH继发于SLE可能性大,因此用激素冲击及静脉用丙种球蛋白,其亦有利于控制EB病毒。患者曾出现癫痫样发作,但不除外神经精神性狼疮,且未再发、腰穿及影像学正常,因此未行鞘内注射治疗。风湿免疫疾病继发HLH,若病情较轻,单纯治疗原发病,部分患者亦可缓解。

特殊情况的个体化处理

大剂量激素治疗出现发热需考虑感染

2013年11月,患者再次服用大剂量激素后,口腔溃疡和关节炎好转,但仍有高热,提示警惕发热的其他原因。风湿免疫疾病治疗中有条重要原则,即在接受大剂量激素治疗中出现发热,首先考虑感染而不是原发病活动。另外,即使原发病活动亦不能除外感染,感染常可诱发SLE活动,而原发病活动又增加感染风险。本患者此后被证实存在肺部感染、EB病毒感染,印证了这一点。此外,患者这一阶段的发热还可能存在HLH因素。

全血细胞减少的鉴别诊断

SLE患者全血细胞减少的鉴别诊断包括SLE病情活动、药物不良反应、病毒感染、继发性HLH、营养缺失(铁、维生素B12及叶酸)、脾功能亢进、合并血液系统疾病等,还可能上述多种因素同时存在。

具体到本患者,首先应考虑原发病。其抗双链DNA抗体滴度上升、补体减低、新发大量尿蛋白,因此SLE病情活动是存在的。但无大量出血时血红蛋白下降过于迅速、胆红素又持续正常、血涂片无破碎红细胞,难以用SLE引起慢性病贫血、自身免疫性或微血管病性溶血解释。患者曾使用硫唑嘌呤,可致严重骨髓抑制,但患者已停药近2个月,不应仍有进行性恶化临床表现。吗替麦考霉酚酸酯可引起白细胞、血小板减少,但严重全血细胞减少罕见。患者存在EB病毒感染,也可导致全血细胞减少,但一般为一过性轻度减少。患者铁蛋白、肝酶异常升高、纤维蛋白原迅速下降,应高度警惕继发性HLH。