自1968年国际抗癌联盟(UICC)发布第1版肺癌TNM分期以来,肺癌TNM分期系统共进行了6次修订。目前临床上广泛应用的是2009年公布第7版肺癌TNM分期系统。

由于第7版研究数据来源于全球多个中心,研究数量庞大,对于数据的真实性及可靠性的监测较为有限;纳入研究计划的病例的分布也不均衡,一些人口大国如中国、俄罗斯、印度尼西亚其所提供的数据占总体的比例太小,不具有代表性;各个研究机构的治疗模式有较大不同,对最终统计生存率也产生了一定影响。此外,修订计划始于1998年,收集的是1990-2000年间的数据,主要为回顾性研究,存在选择偏倚,影响到了统计结果的随机性和客观性。

因此,刚公布第7版肺癌TNM分期系统后,即开始着手建立前瞻性肺癌数据库和新版即第8版TNM分期的研究工作。新标准所采纳的数据来自于16个国家的35个数据库,包含1999-2010年间9万余例肺癌病例,其中亚洲患者比例明显提高(由11.5%增至44%),中日韩提供了大部分病例。2015年IASLC在JTO连续发表关于新修订的T、N、M分期的文章,最终修订的版本预计2017年正式公布。

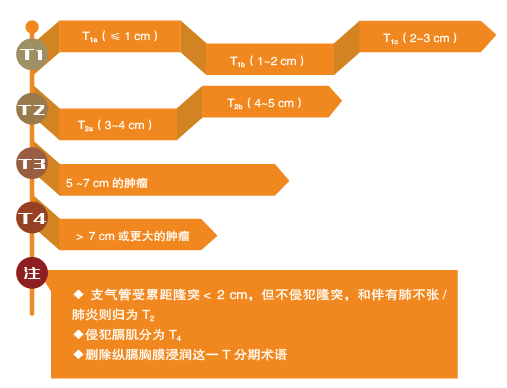

T分期:更新较多 强调肿瘤大小对预后影响

T分期修改较多,主要强调肿瘤大小对预后的影响。即便同为T1期病变,病变每增加1 cm,预后则存差异,因此T1期病变分为3个亚类。伴有或不伴有肺不张的肺癌对预后影响不大。

分期的另外一个问题是磨玻璃病变中部分实性结节的问题。应该如何测量此类病变的大小?这一问题分期委员会将继续研究。而对于不侵犯隆突的肺癌,其与隆突远近对预后无影响。而在T分期中发现,侵犯膈肌患者原为T3,但此类T3比其他类型T3预后要差,因此升级归为T4。病变侵犯纵隔胸膜在临床上很难判断,而且实际上很多侵犯纵膈胸膜的病变也侵犯例纵膈内脏器,因此删除纵膈胸膜浸润这一定义。通过这些调整,使T分期在各期之间显示出生存差异。

分析显示,脏层胸膜受累定位T2较为合适,无须调整。但进一步行病理分层分析时提示:如果联合了胸膜受累的因素后,会增加预后风险,T2a伴有脏层胸膜受累的比T2a脏层胸膜未受累预后差,而与T2b相近;而T2b伴脏层胸膜受累的预后与T3(5~7 cm)相似,似乎可以作为升级的依据。但临床分析发现,脏层胸膜受累的临床评估不具有可重复性。临床评估脏层胸膜受累可靠性不够。所以分期上没有改动。

此外,同侧不同肺叶肿瘤结节的T4预后可能较其他因素T4差;同侧不同肺叶多个肿瘤结节预后也可能比单个更差一些,但受限病例数目,临床意义有限,分期未变动。

N分期:定义不变 但提出转移淋巴结位置

继续使用原N分期定义,但提出了转移淋巴结的位置。nN(单站与多站),存在和不存在跳跃式淋巴结转移N分期不同。pN1a(单站N1),pN1b(多站N1),pN2a1(单站N2无N1跳跃转移),pN2a2(单站N2伴N1转移)和pN2b(多站N2),可能对预后的评价更为精确。这种分类需要前瞻性评估后考虑是否纳入修订的TNM分期系统。

研究显示,多站淋巴结转移与单站淋巴结转移预后不同,新分期考虑到该影响预后的因素,是重要的改进,同时也考虑到跳跃性转移这一问题,这与临床观察也相一致。

新分期未改变淋巴结转移数目与预后的关系,但多项研究显示,淋巴结转移数目与预后相关性,需进一步讨论这些因素是否该在新分期中体现。

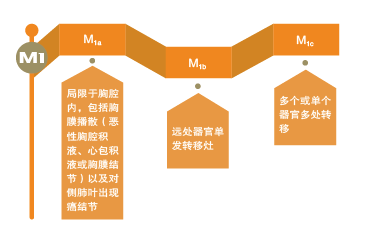

M分期:细化M1分期

新分期将M1分为M1a,M1b和M1c:

M1a局限于胸腔内,包括胸膜播散(恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节)以及对侧肺叶出现癌结节归为M1a;远处器官单发转移灶为M1b;多个或单个器官多处转移为M1c。

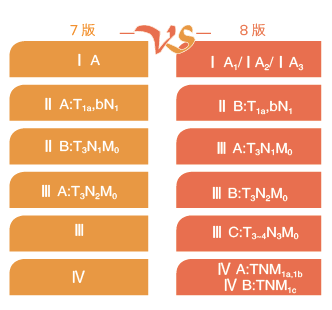

TNM分期:精确原有分期

T1a,bN1由ⅡA期改为ⅡB;T3N1由ⅡB期改为ⅢA;T3N2由ⅢA期改为ⅢB;T3~4N3更新为ⅢC;M1a和M1b更新为ⅣA,M1c更新为ⅣB。

新分期更加细化了原有的分期,使分期内容更加精确,对原来一些不十分明确的概念进一步做了定义。但也带来了一个问题,即分期会更加繁琐,使用起来方便性下降。

分期的主要意义在于指导预后,而在分期中尚未体现分子分型,如EGFR突变影响治疗决策,也影响患者预后。

在各个分期中都有临床分期与病理分期,这很大程度上是由于医生会根据治疗方式不同而采用不同分期,如未手术的患者无法对病变情况进行明确病理分期,但治疗模式对预后的影响并未在分期中得到体现。

另外,新分期并未影响现有的治疗策略,如新分期T3N2M0病变归为ⅢB期,而按之前的诊治原则,ⅢB期患者是不建议手术的。即推行新分期需同时推行新分期指导下的诊治原则,不然易造成概念上的混淆,给治疗带来不便。