首都医科大学附属北京天坛医院刘丽萍教授指出,我国目前对脑血管病患者的处理一般是根据时间进行分类处理,发病4.5 h内是指南推荐的溶栓治疗窗,因此应首选重组组织纤溶酶原激活物(rtPA)静脉溶栓,对不能溶栓着则采取抗血小板治疗。发病4.5~9 h内,一般是通过多模式影像学判定患者有无可否挽救的脑组织来决定采取溶栓或抗血小板治疗。若超过9 h以上就要根据患者的病因以及发病机制进行二级预防和康复治疗。此外在治疗过程中还要注意患者血压、血糖、体温的调节控制,维持一定的血氧饱和度,对可能发生的并发症(深静脉血栓,吞咽困难等)进行预防,液体输注时要禁用糖,尽可能采用等容血以及等张力盐水。

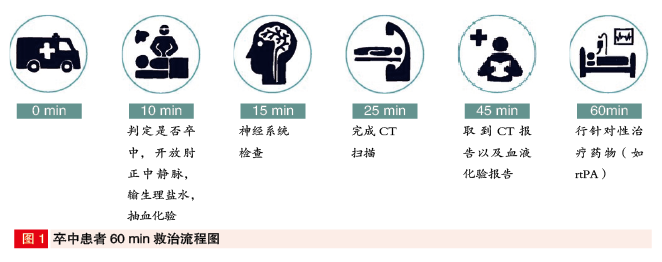

然而在治疗窗内,患者从入院到开始溶栓的时间(DNT)越短,其获益概率就越大。大量研究证明60 min内完成静脉溶栓治疗,患者死亡率会降低22%。其症状性出血以及并发症都会显著降低。2009年前,美国仅有不到30%的患者可以在这个时间段内完成治疗。为了实施这一急性期的关键救助点,美国心脏学会/美国卒中协会于2010年启动了院内急性期的医疗质量改进项目。计划实施以来,院内延误达标率从29%升到53%,平均延误时间从74 min降到59 min,达标医院从15.6%升到47%。这在很大程度上提高了美国卒中患者的救治率。其60 min救治步骤如图1所示。

我国目前DNT的平均时间约116 min ,并且由于医疗设备、水平差异导致医院之间DNT时间差异很大。60 min内完成静脉溶栓的患者仅为7%。将这段时间分开来看,其实进行影像检查的时间仅30 min,与60 min救治步骤中的时间差距不大。大部分时间耽误在从拿到影像到给药的过程,这其中涉及患者排队付费、签知情同意书;还有医务人员对溶栓紧迫性认知不足,许多神经科医生决定溶栓时多有犹豫;其次还有患者年龄、经济状况、病情等因素。

从美国经验来看,我国也应从国家层面来贯彻卒中医疗质量改进方案。同时也要加强大众医学教育,使其认识到卒中后及时溶栓治疗的重要性,知道就近的溶栓医院,了解发病后如何迅速就诊。时间就是大脑,要提高卒中患者生存率和预后需社会、医院、患者及家属的共同协作来完成。