“2014年美国国立综合癌症网络(NCCN)骨肿瘤指南”就普遍关注的骨肉瘤、软骨肉瘤、尤文肉瘤等诊治推荐进行了重要更新,还新增了骨巨细胞瘤和脊索瘤的诊治建议。其证据和共识级别依然为2A,即建议是基于临床经验在内的低水平证据,在NCCN成员中具有一致的共识,因此这些建议是值得信赖和借鉴的。

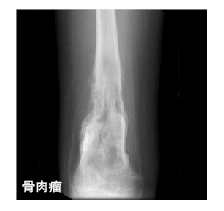

骨肉瘤

诊断

针对肿瘤坏死率评估,新版指南进一步明确,坏死率评估可遵循各医院自己的坏死率评估细则,但均以活细胞的数量比例来表示,活细胞数量比例<10%为化疗反应好,≥10%为化疗反应差。

诊断时即为转移性骨肉瘤 10%~20%的患者在诊断时即为转移性骨肉瘤,预后较差。其独立预后因素包括转移灶数量和所有临床可发现病灶的完整切除。单肺转移和结节数量较少的患者化疗后预后较佳。

据文献报道,只有1个或2个转移灶的患者2年无病生存(DFS)率为78%,而3个或者更多转移灶患者的2年DFS率仅为28%。在对转移性骨肉瘤进行的协作组临床研究中发现,化疗和对原发部位进行手术治疗后,如果能对转移灶进行切除,患者长期生存率显著高于转移灶不能切除的患者,分别为48%和5%。对肢体骨肉瘤诊断时即发生肺转移的病例,大剂量化疗结合对原发和转移性骨肉瘤同时进行手术切除的综合治疗,可使预后得到明显改善。

建议 新版指南指出,对于转移灶(肺、内脏或骨)可切除的病例,推荐先行术前化疗,然后进行原发肿瘤的广泛切除,对转移灶的治疗方式包括化疗和手术切除;对于转移灶不可切除的病例,推荐先进行化疗和(或)对原发灶的放疗,然后对原发灶再进行评估,选取恰当方式进行局部控制。

二线治疗 约30%无远处转移患者(Ⅱ期)和80%有远处转移患者(Ⅲ期)最终会发生疾病复发。其预后影响因素包括:转移灶是否为单发、进展距诊断的时间、初次进展时病灶能否被完整切除。不能接受手术、反复发生进展者通常预后不好。对于诊断时未发生肺转移的患者,发生肺转移的时间间隔越长,预后通常越好。

单药吉西他滨、异环磷酰胺、卡铂、依托泊苷、153Sm-EDTMP,多烯紫杉醇联合吉西他滨、环磷酰胺联合拓扑替康等都被证明在二线治疗中有一定作用。意大利肉瘤协作组进行VEFGR抑制剂索拉非尼治疗骨肉瘤的Ⅱ期临床研究,入组30例经标准治疗失败后的病例,包括进展的或仍不能切除的患者。结果显示,4个月疾病无进展生存率为46%。中位疾病无进展生存时间和中位生存时间分别为4个月和7个月。临床受益率(6个月疾病无进展)为29%。部分缓解率和疾病稳定率分别为8%和34%,疗效持续6个月或以上者占总病例的17%。

建议 新版指南强调,对于进展的或难治性骨肉瘤,尚无理想的最佳治疗方案。但如果发生进展,患者应接受二线治疗。对于接受二线治疗仍进展的病例,应该考虑手术、姑息性放疗或给予最佳支持治疗。强烈建议经标准治疗进展的患者加入临床试验。

基于索拉非尼的二线治疗结果,新版指南将其列为新的可供选择的二线治疗药物。因此新版指南推荐的二线治疗药物包括:多烯紫杉醇、吉西他滨、环磷酰胺、依托泊苷、拓扑替康、异环磷酰胺、卡铂、153Sm-EDTMP、索拉非尼。

其他 在该版指南中,根据2013年WHO最新骨肿瘤分类,将骨的恶性纤维组织细胞瘤改名为骨的未分化多形性肉瘤。同时提出,对于非骨肉瘤的骨高度恶性肿瘤,如骨的未分化多形性肉瘤,可采用与骨肉瘤同样的治疗方案进行治疗。对于“髓内和表面高度恶性骨肉瘤”,如果手术切缘显示为阳性,原版指南建议对此应考虑“另外的局部治疗”,在新版指南中,明确所谓的“另外的局部治疗”为“手术切除和(或)放疗”。对于随访,新版指南中强调:患者需到骨肿瘤外科和肿瘤内科进行随访。对长期生存的患者,推荐终生随访,旨在对手术、放疗和化疗的远期不良反应予以监测和治疗。

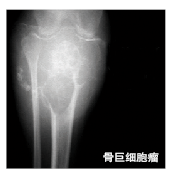

骨巨细胞瘤

诊断

NCCN指南推荐的诊断检查包括病史采集、体格检查、充分的影像学检查(X线、CT和MRI)。胸部X线和CT检查对于发现肺转移灶很重要,对于某些特殊的病例,可考虑行骨扫描检查。活检对于确诊是必不可少的。

治疗

对于可切除病例,最主要治疗方式是囊内刮除,可根据需要选择是否辅助其他治疗。在一些临床研究中,系列动脉栓塞治疗效果显著,特别是对皮质破坏较严重、关节受累或骶骨的巨大骨巨细胞瘤。一项关于人源化抗RANK配体单克隆抗体地诺单抗的Ⅱ期临床研究显示,对于不能切除或复发的骨巨细胞瘤,地诺单抗治疗可获得非常好的肿瘤反应,即消灭90%以上的巨细胞,或超过25周影像学表现无进展,总反应率为86%。

建议 对于可切除的病例首选切除;但对于不可切除的中轴骨病变,或虽可切除但切除后会发生不可接受的病残率的病例,推荐进行非手术治疗(包括系列栓塞、地诺单抗、干扰素或聚乙二醇干扰素)。因放疗有增加恶变的风险,所以只用于那些不能应用栓塞、地诺单抗和干扰素治疗的病例。

对于非手术治疗后获得稳定或改善的病例,下一步可选择继续观察;若仍没有治愈但已转变为可切除的病例,应选择囊内切除,而对仍不能切除者应继续予地诺单抗治疗。若疾病进展,可反复使用推荐的几种非手术治疗方法。

对于已发生转移的病例,对其原发病灶的处理与没有转移的病例相同。对于可切除的转移病灶,应选择囊内切除;对于不可切除的转移病灶,地诺单抗、干扰素或聚乙二醇干扰素、放疗或观察均可作为选择。

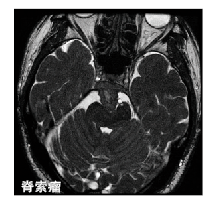

脊索瘤

诊断

NCCN推荐的诊断检查主要包括病史采集、体格检查,对原发肿瘤充分的影像学检查(X线、CT和MRI),对脊柱进行MRI筛查、胸部CT检查、腹部和盆腔CT检查。对于某些特殊病例,可考虑行PET扫描或骨扫描。对骶骨脊索瘤的活检应在背侧进行,而不是腹侧经直肠。

治疗

对脊索瘤进行充分外科边界的广泛切除是最佳治疗方案。最近一项针对SEER数据库962例脊索瘤患者资料分析显示,外科手术可显著改善总生存(OS)率。一些研究证实,广泛外科边界是患者无复发生存(RFS)率和OS率的预后影响因素。

放疗与手术结合可提高局部控制率。在一项纳入24例患者的回顾性研究中,术前短期放疗、手术切除、术后小区域大剂量放疗,5年DFS率和局部控制率分别为54%和72%。

除了去分化脊索瘤中的去分化区域,脊索瘤对化疗并不敏感。有研究显示,有几个信号传导通路参与脊索瘤的发生发展过程,包括血小板源性生长因子受体、表皮生长因子受体和mTOR。在一项伊马替尼治疗进展期脊索瘤的研究中,共入组56例患者,70%患者获得疾病稳定;根据RECIST标准确定的临床受益率为64%,中位疾病无进展时间为9个月。

脊索瘤的重要特征是高复发率,据文献报道,40%的局部复发患者会发生远处转移,包括肺、骨、软组织、淋巴结、肝和皮肤。

建议 对于可切除的经典型或软骨样型脊索瘤,肿瘤部位不同,治疗方法也不同,如果在骶骨和可活动脊椎,应进行广泛切除;如果在颅底,进行囊内切除(采用MRI评价切除的充分性),术后可根据情况选择放疗。对于体积较大的间室外肿瘤或外科边界为阳性的患者可考虑行放疗。对于肉眼切缘为阳性的病例或者囊内切除的病例,术后给予放疗可改善局部控制,并提高DFS率。不管部位在哪,对于不能切除的脊索瘤,主要治疗方法均是放疗。对于去分化脊索瘤,可参考NCCN软组织肉瘤进行处理。

对进展的脊索瘤进行手术治疗,可辅助放疗或药物治疗。NCCN推荐的药物包括伊马替尼、顺铂、雷帕霉素、埃罗替尼、西妥昔单抗和舒尼替尼。对于复发的EGFR阳性脊索瘤,将拉帕替尼也列为可选择药物。2013年时曾将西妥昔单抗作为推荐药物,但2014年又将其删除。

(下转第23版)