慢性肾脏病(CKD)在世界范围内呈现流行趋势,我国CKD患病率为10.8%,60岁以上人群CKD患病率高达20%以上。而且CKD可导致肾功能衰竭,患者将不得不依赖透析或肾脏移植生存。CKD医疗花费巨大,给家庭和社会带来沉重的经济负担。老龄化和CKD都已成为严重危害社会健康的公共卫生问题。

早发现 早诊断 重视高危人群筛查

流行病学研究表明,衰老相关的肾功能降低和年龄、性别、系统性高血压、暴露于吸烟、血脂异常、动脉粥样硬化疾病、炎症标志物出现、糖基化终产物水平增加、肥胖、急性肾损伤发作、高尿酸血症、居住面积和经济地位相关。因而应该重视对于老年人、糖尿病、高血压、肥胖、高脂血症等肾脏疾病高危人群的筛查,以免延误CKD诊断、错过最佳治疗时机。

肾脏的代偿潜力大,健康单侧肾脏可维持人体需要;但肾脏的自我修复能力差,易发生功能受损。因此,早期发现并去除损伤肾脏的原因对于防治CKD至关重要。

CKD患者可能出现脚踝部水肿或晨起眼睑水肿、食欲不振、皮肤瘙痒、睡眠困难、排尿异常(如夜尿次数增多)或尿液性状的改变(如尿色变红、尿中泡沫增多)等表现提示有肾脏疾病的预兆或发生。肾脏病知晓率较低,我国大多数CKD患者是因蛋白尿而被诊断,少数是因估计肾小球滤过率而被诊断。

随着年龄增长,老年人的肾脏在解剖结构与生理代谢方面均会发生不同程度的退行性变化。对于老年患者的肾脏病相关指标,临床上应结合患者的年龄进行评价。

除了关注早期信号,定期体检也是发现CKD最有效的方法。很多患者的无症状性血尿、蛋白尿及肾功能轻度降低都是通过定期健康体检查出的。只要进行简单的尿液、血液和超声检查,就完全可以实现对肾脏病的早发现和早诊断。

早防治 控制CKD进展 降低心血管死亡风险

生活方式干预 减轻肾脏负担

早期积极治疗可有效控制CKD进展,降低患者心血管死亡风险。

生活方式干预措施包括:适量运动、避免劳累、加强机体抵抗力,以减少上呼吸道感染或其他部位感染;培养正常的作息时间,避免熬夜和昼夜颠倒;避免晚上大量喝水,憋尿,戒烟,减少饮酒;饮食宜低脂、低糖、低盐;平衡膳食,避免暴饮暴食,以减轻肾脏负担。

危险因素共抓 积极防治并发症

高血压和肾脏病联系紧密,约半数肾脏病患者合并高血压。若血压控制不良,肾功能恶化的速度会显著加快并形成互相促进的恶性循环。控制血压应优选阻断肾素-血管紧张素通路的药物,该类药物不单能降压,而且具有降低尿蛋白、保护肾功能的益处,已被推荐为CKD患者的基本治疗药物。此外,良好的血糖控制和调脂治疗可减少CKD患者的主要动脉粥样硬化事件。

对于CKD患者,应积极治疗高血压、糖尿病、高脂血症,防治心血管病、感染、 营养不良,以及肾性贫血、继发性甲状旁腺功能亢进等CKD并发症。

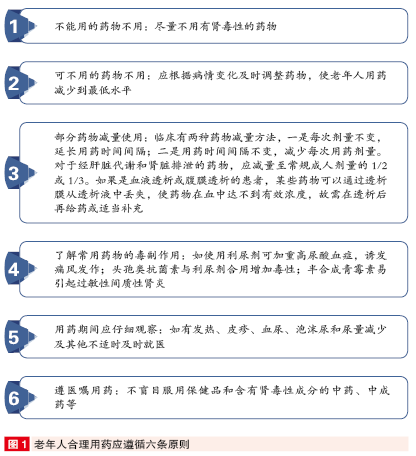

合理用药 规避药物性肾损害

增龄产生的生理机能变化使老年人更易发生药物性肾损害,其原因与老年人对药物的代谢和排泄能力下降,以及患病较多、常需服用多种药物有关。老年人的用药调整必须根据四个方面综合考虑。(1)药物的代谢方式和排泄途径:很多药物需要通过肝脏代谢灭活,老年人肝功能减退,使得血液中药物浓度升高;(2)透析对该种药物的清除能力;(3) 血中的药物浓度及有效药物浓度;(4)肾脏功能状况药物的肾毒性大小:很多药物代谢产物常需通过肾脏排泄,老年人肾血流量、GFR和肾小管功能下降,使得药物不能及时被清除。因此,老年人用药需特别谨慎,应遵循医嘱服用(图1)。

很多人以预防或治疗为目的,应用很多“保肾药物”或补品。但是,很多药物经肾脏排泄,因此用药前需比较药物益处和用药给肾脏带来的负担。同时,应坚持“可用可不用药物尽量不用”的原则,减少无明确治疗作用的药物,尤其不能滥用“补药”,以免给肾脏增加不必要的负担。临床上因为滥用药物带来的肾脏损害屡见不鲜,某些“保肾药物”及传统的说法“吃什么补什么”目前并无可靠临床试验证明其对于肾脏的益处。

另外,环境污染、农药、滥用止痛药、某些草药和使用未受监管的食品添加剂可促进CKD进展。

需要强调,马兜铃酸肾病(巴尔干地方性肾病)是一类由关木通及相关的药物所造成的急性或慢性肾小管间质疾病。马兜铃酸主要损伤肾小管上皮细胞,确切发病机制仍不明确,过量摄入马兜铃酸是马兜铃酸肾病的主要病因。马兜铃酸及其衍生物主要存在于马兜铃科马兜铃属植物中。这类植物中常作为药用的有木通马兜铃(关木通)、防己马兜铃(广防己)等20 余种,可以导致肾脏损害。