医师报讯(融 媒体记者 王璐 陈 惠 宋 箐 通讯员 衣晓峰)2023 年 9 月 22 日,国际 知名期刊《整体 环境科学》发表 了一项由深圳市人民医院心内科专家团 队完成的研究课题“聚苯乙烯微塑料暴露 对血管的毒性影响”,该研究发现,血管 钙化患者的粪便中均有不同程度的微塑料聚 合物存在,这进一步引发了微塑料对人体健 康长期影响的担忧。

微塑料是指直径在 5 mm 以下的塑料碎片。 有研究统计,每人每周吞下的微塑料有 5 g 左右, 重量相当于一张信用卡。瓶装水、外卖盒、预包装食 物……虽然不会有人直接吃塑料,但大量的微塑料乘着人 类享受高效便捷生活的“快车”而进入人体。相关研究也证实, 循环、消化、呼吸、生殖等人体系统均有微塑料的身影出现。

随着塑料产品和塑料垃圾在地球上的继续增长和人类对健康 的关注度越来越高,大众越来越关心微塑料到底如何危害健康? 其危害程度具体有多大?这种危害是否有方法去应对?为了解答 这一连串的疑问,《医师报》采访了深圳市人民医院心内科副主 任医师孙鑫和中国环境科学院环境基准与发现评估国家重点实 验室研究员张金良。

令人难以置信的“入侵”

虽然塑料诞生的历史只有 一百多年,但它却因其轻巧方 便的特点被广泛应用于各个领 域,每年消耗量呈指数级增长, 无论是马里亚纳海沟的底部, 还是珠穆朗玛峰的山巅,都 发现了塑料的身影。如果不 加以控制,预计到 2050 年, 全球塑料将再剧增 330 亿吨。

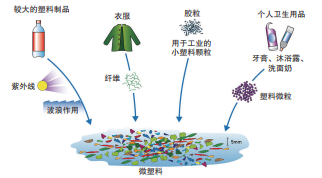

“如此巨大的塑料用量 和废弃量不仅直接污染环境, 而且还催生了一种新型污染 物——微塑料。”张金良说。 其来源大致可分为两类:一类 是日常生活中,当人们使用塑 料奶瓶、一次性餐具、塑料袋、 牙膏、口红和洗面奶等物品 时,大量微塑料会进入到空 气、水体乃至人体的呼吸道 和消化道;另一类是人们丢 弃的塑料垃圾。这些垃圾经 过风吹雨打日晒、破碎掩埋 焚烧等过程后,会逐步分解 成大量颗粒尺寸不一的微塑 料颗粒或碎片,部分进入动 植物体内,转而被人类食用。

“有关微塑料是否可以 通过皮肤进去体内,目前学 界还有所争议。”张金良介绍, 但除了上述途径以外,医疗 用品的使用过程或许也需要 引起注意。静脉注射治疗袋 或输注针筒等通常由塑料制 成,而此前同样有研究表明, 手术室的空气中同样存在着 微塑料颗粒。

到达人体最隐秘的角落

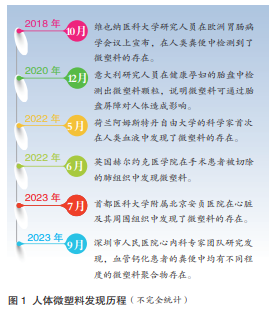

过去,人们对于微塑料 的认识主要体现在环境影响 方面。然而近些年,国内外 科学团队逐渐在人体中的多 个系统发现了微塑料(如图1), 也正因如此,人们开始怀疑 接触微塑料是否会对身体健 康有一定影响。

微塑料有潜在危害 在多项 国家及省部级科研基金的支持 下,孙鑫及其课题组在研究中 发现,血管钙化患者的粪便中 均有不同程度的微塑料聚合物 的存在,其中前三位分别是聚 苯乙烯、聚乙烯和聚酯纤维。 与此同时,课题组还发现暴 露于聚苯乙烯微塑料颗粒, 可致肠道厚壁菌门和拟杆菌门 丰度下降。

不只是孙鑫及其课题组, 临床各专科专家们进行了多 种多样的动物实验,并直接证 明了微塑料确实会对机体各 个系统造成毒性效应。南京医 科大学、中国环境科学研究院 的动物实验表明,微塑料可以 通过血液循环蓄积于心、肝、 脾、肺、肾和睾丸等器官中, 引起炎症反应、氧化应激、免 疫损伤、菌群失调、代谢紊乱 等;另有细胞实验表明,粒径 较小的微塑料可穿透细胞膜 进入细胞质中,引起细胞形态 及功能改变,影响细胞生长与 增殖。从这个角度看,微塑料 对人体健康是有潜在的危害。

直接损伤需进一步探索 “当然,我们也要审慎地看待 各项研究,发现微塑料和某项 健康指标或疾病状态有相关性 可能不难,但要在人体中推断 出其因果关系是非常困难的。” 孙鑫表示,引起某些健康指 标异常或某种疾病的潜在因素 是众多、复杂的,且危险因素 之间的相互作用也是错综复杂 的,研究者们在实验室进行的 动物实验确实验证了微塑料的 毒性,但要认证对人体的直 接损伤还需进一步探索。

张金良补充道,微塑料虽 小,但进入人体后却并不安分。 塑料制品在制造过程中经常会 加入多种化学助剂,微塑料颗 粒因其自身比表面积大、重量 轻、疏水性好、吸附能力比较强, 容易成为一些持久性有机污染 物、内分泌干扰物或抗生素等 物质的载体。微塑料在体内日 积月累,不仅可能会沉积在体 内留下机械损伤,更有可能将 其内含或吸附的有毒物质, 慢慢地在体内脱出释放,进而 增加损害人体健康的风险。

做好应对未知风险的准备

由于目前的研究都 是基于人群的观察性研 究,因此难以直接判断 接触微塑料对人类健康的 危害,所以临床无法将其 作为发病机制而提供行之 有效的诊疗方案,只能根 据患者的具体病症进行对 症处理。

“这正是当前医学科 学发展的局限性,也是临 床未来需要攻克和解决的 问题之一,但在当下,无 论是医学还是环境学均证 实,微塑料对人体健康是 有风险的。”也正因如此, 无论是为了环境健康,还 是身体健康,孙鑫认为, 各方力量都应团结在一 起,共同织就安全防护网。 就医学领域而言,亟需开 展更多相关学术探究,以 应对其未知风险。

逐步完善塑料污染控 制相关政策 为应对塑料 污染所带来的风险,世界 各国均有相应措施出台。 美国于 2015 年签署了《无 微珠水法案》并获得国会 通过。这项法案禁止在美 国生产、包装和销售含有 塑料微珠的洗涤型化妆 品。该法案也适用于牙膏 和非处方药等产品。2020 年,我国发改委发布《禁 止、 限 制 生 产、 销 售 和 使用的塑料制品目录 ( 征 求意见稿 )》,明确将含 塑料微珠的日化产品列入 “禁止生产、销售的塑料 制品”类别。

此外,国务院办公厅 印发《禁止洋垃圾入境推 进固体废物进口管理制度 改革实施方案》,加强管 控。 今 年 10 月, 欧 盟 出 台微塑料禁令,以防止塑 料颗粒无意释放造成的微 塑料污染(比如汽车轮胎 同地面摩擦以及洗涤衣物 时所产生的微塑料垃圾)。

加 强 企 业 生 产 管 理 要求生产商按照塑料袋和 其他塑料包装标准生产合 格塑料产品;塑料处理企 业的尾水和大气排放需按 照标准执行;加大研发投 入,进一步研究可降解塑 料制品;加强塑料包装管 理,避免过度包装,使用 塑料包装替代产品,提高 快递包装的重复使用率; 限制塑料垃圾直接填埋; 提高污水处理厂对微塑料 的去除技术。

提高自我对塑料污染 的认知 张金良还建议大 众要减少一次性塑料制品 使用,例如少饮用塑料瓶 装水等;家庭中可用过滤 装置处理自来水;不食用 家禽畜牧动物和海产品的 胃 肠 道、 内 脏 和 腮 的 部 分,这些部位容易贮存微 塑料;不用塑料砧板处理 生肉类、蔬菜和水果等。