医学的重要特性之一是对人体健康状态的分类,并藉此进行相应的治疗。中医学的分类是证候分类,西医学是疾病分类。现行的疾病分类模式已被认识到存在诸多不足,譬如探知临床前状况的敏感度以及描述复杂疾病特异性均不理想。

疾病分类:存在不足

现今的疾病分类方法基于病因病理和病位,并且主要有赖于传统病理学的进展,早期的分类学研究多是基于形态学。靶向治疗与新药发现,提示分子靶点的生物网络却得到越来越多的应用。仅仅以基于传统病理学的疾病分类方法很难适应当代生物网络研究的发展。

第一,疾病分类法在很多情况下难以提供准确的诊断分类。第二,现今疾病分类还未能有效评估临床前疾病症状,目前也没有方法来设计药物针对真正的临床前疾病。第三,面对复杂性疾病,疾病分类更是难以精确分类。第四,虽然针对疾病治疗的药物和治疗方法很多,但疾病分类似乎并没有能够准确地指导临床实践,更有许多复杂疾病接受单一疗法很难治愈。

此外,当代的新药发现也常常并非基于传统病理学,而是分子靶点或者分子网络。

证候分类:更进一步

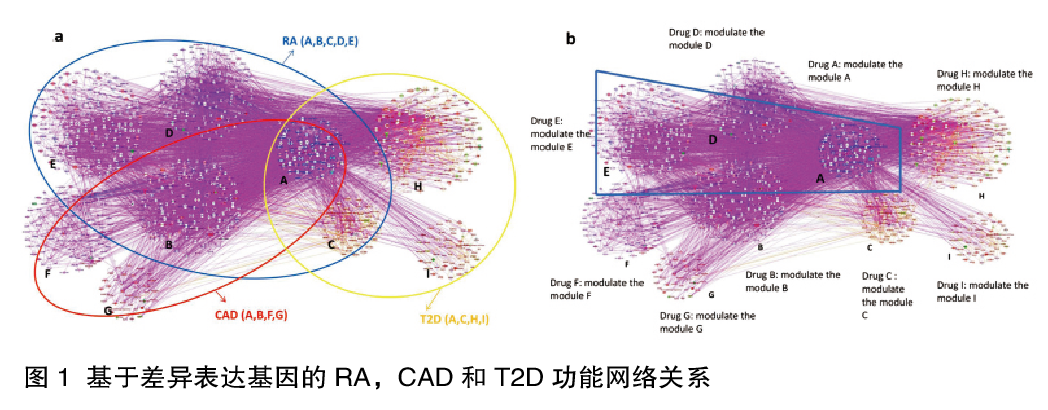

疾病中医证型分类将患有相关疾病的人群归属不同的中医证候类别,这一思路对于疾病分类大有帮助,使得分类更加细化,但这种分类方法依然难于全面用生物科学的语言来充分阐释。在中医学中,有一个概念称为“异病同治”。在笔者课题组前期研究中,对患有类风湿关节炎(RA)、冠状动脉疾病(CAD)以及2型糖尿病(T2D)的患者与健康志愿者的外周血RNA进行差异表达基因分析(DEGs)比较,并应用生物信息学分来预测这些疾病间共同的信号通路和分子网络。发现,上述二种疾病或者三种疾病间共同的生物学机制与网络,从而不仅支持了异病同治概念,同时也为用分子网络定义疾病证候分类提供了科学基础(图1)。

分子模块分类:

未来方向

目前,尽管很多患者得到了准确的疾病诊断分类,但依然疗效不佳。通常药物设计都是围绕“一个药物、一个靶标、一种疾病”的原则。基于分子模块分类的医学模式(分子模块医学)可以打破这一规则壁垒。在图1b中,每个分子模块可被单一药物调节(如药物A、B、C、D、E、F等)。如果1例患者表现出A、D、E模块特征,则可以使用A+D+E的组合药物来治疗。通过分子模块精确选择药物组合疗法、健康产品组合或者合用天然药物,患者将从中受益。

分子模块分类带来的另一个变革可能是个体化的组合药物治疗的研发。以往建立的新药发现策略往往重视疾病的关键靶标的确立。然而,多种健康状况改变并非单靶标的变化,而是分子模块的改变。

总之,分子模块分类可以在分子层面上重新定义健康状况,并有利于重塑临床实践。当然,实现分子模块医学的路依然很长,其发展有赖于更多分子网络数据的积累,更多基础研究的深入。