5月5-7日,中华医学会肾脏病学分会2016年血液净化论坛在厦门召开。作为国内血液净化领域水平最高的学术会议,本次论坛旨在介绍推广新理论、新技术、新进展,规范血液净化治疗,全面提高我国血液净化水平。

中华医学会肾脏病学分会主任委员余学清教授介绍,本届大会共有来自国内外的4000多名同道参加,投稿量达1684篇,比2015年增加400余篇。此外,大会响应国际腹膜透析的号召,将在我国开展腹膜透析质管项目,希望能借助全国的力量,借助医学会的影响力,培训1500名腹膜透析质管医生,围绕腹膜透析的规范化、合法化和标准化,并减少并发症以及提高腹膜透析质量。

刘志红:高磷血症可致慢性肾脏病患者多器官功能损伤

“高磷血症对于肾病科医生来说并不陌生。然而,对于高血磷危害的认识并不是一次完成的,如今还在继续探索肾功能异常给患者机体带来的损伤。”南京总医院刘志红院士介绍,正常生理状况下,体内血磷保持平衡。人体“四个器官”和“四种激素”维持着血磷稳态。“四个器官”包括肠道、肾脏、骨骼和甲状旁腺;“四种激素”包括甲状旁腺激素(PTH)、活性维生素D、GFG23和Klotho。

刘院士指出,高磷血症可导致慢性肾脏病(CKD)患者多器官功能损伤,不仅导致血管及软组织钙化、肾性骨病、继发性甲状旁腺功能亢进(SHPT),随着对以上四种激素认识的不断深入,发现高磷血症还与免疫功能紊乱、心室肥厚/心衰、CKD进展/终末期肾脏病、肌体衰老等相关,增加全因死亡率。

CKD不同分期患者中血清FGF23水平发生着变化,随着CKD病情的加重,FGF23水平越高。研究显示,血清GFG23水平是CKD 2~4期患者死亡的独立危险因素。

GFG23水平增高与多种因素有关,SHPT、缺铁状态、炎症状态、活性维生素D治疗、酸中毒、高钙血症、由Klotho降低导致的反馈性增加。Klotho参与FGF23与其受体的结合。

研究显示,高磷血症同心血管事件和死亡率相关。此外,高磷血症增加血管钙化风险。MESA研究发现,血磷每升高1 mg/ml,冠脉钙化增加21%、胸主动脉钙化增加33%,主动脉瓣钙化增加25%,二尖瓣钙化增加62%。

2013年,中华医学会肾脏病学分会制定了“CKD-MBD诊治指南”,该指南参照了很多已有指南,包括KDIGO指南。2009年KDIGO慢性肾脏病矿物质与骨异常(CKD-MBD)指南共477篇参考文献,我国提供的证据寥寥无几。其中,中国香港2篇、中国台湾1篇,而中国大陆却无一篇。我国还有很多的工作要做。

为此,为了解透析患者血管钙化情况,刘院士牵头开展了“中国慢性肾脏病透析患者中血管钙化的发生率及对患者生存率的预测价值”研究,该研究是一项全国多中心、前瞻性、观察性的队列研究,共24个中心参加,入组1521例患者。研究显示,患者钙化总患病率为77.19%。

此外,有研究显示,FGF23水平升高与CKD患者动脉粥样硬化和充血性心衰事件的发生显著相关。

陈香美:血液净化如何开展精准治疗?

基因组、蛋白质组等组学技术的发展,科学技术与生物医学分析的不断进步,大数据库的建立与新型分析工具的应用,促进了精准医学的发展。

为什么需要对血液净化开展精准医学?解放军总医院陈香美院士指出,目前血液透析技术还存在诸多问题。血液净化治疗多是经验性治疗,在血液透析技术上,血液透析开始时机/治疗模式选择、血管通路选择、透析充分性等还有待探索;并发症防治上,血压控制靶目标、PTH控制靶目标、透析患者的营养治疗等还需研究。

陈院士介绍,美国、日本等国都进行了基于血液净化患者信息数据库的大数据资源平台建设,我国也于2010年5月建立了全国血液透析患者病例信息登记系统和全国腹膜透析病例信息登记系统。截至2015年12月31日,该系统显示,全国共有4089家血液透析中心,在透血液透析患者38.5万余例;全国腹膜透析中心有1093家,在透腹膜透析患者6.25余万例。

陈院士指出,大规模临床人群队列研究促进了血液透析的发展。此外,还可以利用大数据信息进行血透患者的信息化管理。

那么,如何在血液净化中开展精准医学研究?陈院士认为,需要整合患者遗传、表观遗传及临床信息,明确哪些患者易发生高血压/低血压?哪些患者更易发生血管钙化?哪些患者易发生高/低转运骨病?不同患者的尿毒症毒素是否存在差异?是否需要不同的治疗模式……

陈院士还表示,未来,我国需要进一步开展血液净化循证医学研究,以解决以下问题:透析时机的量化评估标准和方法;明确不同血管通路对患者生存率的影响;明确高通量透析、on-line HDF的适用范围和卫生经济效益;HD患者血压控制靶目标;PTH的标准化监测方法;合适的透析液钙浓度;血液透析患者的营养管理;不同血液透析模式对药物代谢的影响等。

侯凡凡:尿AGT可有效预测

急性心肾综合征

预测急性心肾综合征(CRS)有助于改善患者的风险分层和临床处理,尿血管紧张素原(AGT)水平可有效预测急性CRS的发生、发展和预后。CRS发生发展不同时段的风险预测可能需要不同的生物标志物。

我国急性肾损伤(AKI)十分常见。研究显示,在住院患者中,成人发生AKI的比例为11.6%,儿童患者(1~17岁)为18.6%。

广东省肾脏病研究所所长侯凡凡院士表示,急性失代偿性心衰(ADHF)是患者常见的住院原因,我国ADHF患者44.3%住院期间发生AKI(CRS),AKI是影响ADHF预后的重要风险因素(死亡率增加1倍)。在AKI基础上发生的CRS预后更差。

然而,急性CRS的预测缺乏有效标志物,目前验证肾损伤标志物预测急性CRS的临床研究样本较小,而已报道的生物标志物预测效能中等。

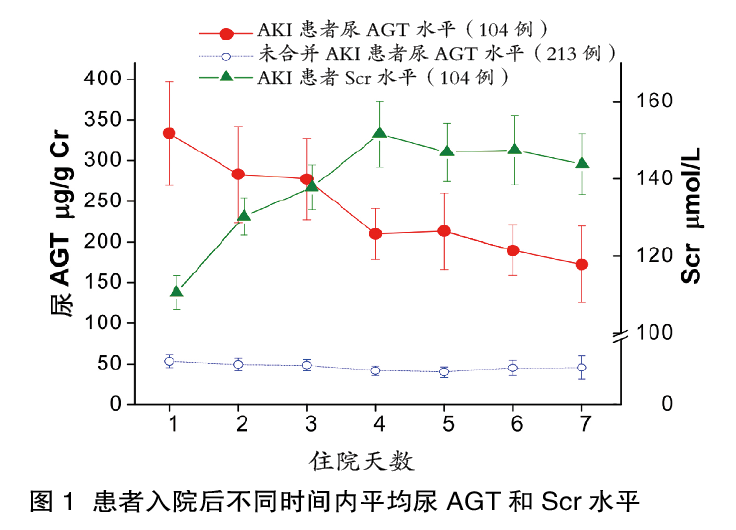

侯院士等开展了一项前瞻性多中心临床队列研究,纳入436例ADHF成人患者。结果发现,急性CRS时尿AGT水平增高,入院后发生AKI 的患者尿AGT在住院第1天达顶峰(图1)。多因素校正后,入院时尿AGT最高四分位值的患者发生AKI风险是最低四分位值的患者的50倍。

该研究显示,AGT能作为早期预测ADHF患者发生AKI和1年临床预后的生物标志物。利用尿AGT作为预测生物标志物将有助于临床医生早期规划和治疗ADHF患者。

生物标志物能否预测CRS的进展?为回答这一问题,侯院士等又进行了一项研究,研究入选732例ADHF成人患者。结果显示,AKI确诊时测定的尿AGT、尿NGAL和尿IL-18水平能预测ADHF患者AKI进展及进展合并死亡。其中,尿AGT是预测急性心肾综合征的最佳指标,这些生物标志物加入临床模型后可改善CRS的临床风险再分层。