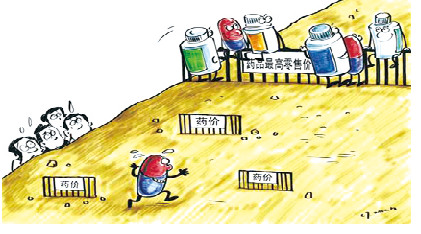

新闻背景:在药店看见自己每天吃的地高辛片从原来的1瓶6.7元暴涨到68元时,家住西安市桃园路的岳先生惊呆了:“难道6月1日药价放开后,药品就可以这样离谱地涨价?”

市场调节需要时间

▲本报记者 张雨

每每有一些突发性事件发生,出现一些非主流声音时,总会有官方的“相关专家”出来辟谣。而无论作为医生还是患者,因为种种原因,面对官方的说辞,总会充满质疑。因为事件在先,解释在后,先入为主。

笔者认为,既然市场放开,企业拥有自主定价权,即便是被众人指责的“暴涨10倍”,也在合理合法范围之内。任何一个市场都有其自身特有的调解能力,而我们也应该给予市场以调节的时间。倘若地高辛有利可图必定驱使更多厂家投产,而到那时,随着竞争机制的形成,价格也自然会回落。在经过一段时期的调节后,市场也会形成稳定的价格浮动区间。

我们在面对很多问题时,总是习惯于将其或捧上天、或踩在脚下,而少见给予其一个健康的发展过程。西方国家历经数百年积淀的经济社会形态,我们已在几十年内迎头赶上,这虽是一个奇迹,但也容易造成“骨质酥松”,因为我们成长的太快了。

医改、药改相关政策同理,我们应该有一个宽容的心态,给予其一个健康成长的环境和时间。

药价暴涨暴露市场混乱

药品取消政府限价,居然催生部分药品价格暴涨,与其说是药价波动体现了市场信号,不如说是暴露出药品市场自身的混乱,至少也是不成熟。药品作为一种商品,当然需要尊重市场规律,能够交给市场的尽量减少管制,但药品又是一种特殊商品,把药价交还市场,必须以建立一个健康有序的市场为前提。

即便是在市场经济高度发达的国家,对于药品市场仍然有着特殊的监管。在英国,药企一旦推出通用药品的新包装,必须重新申请,并与医保部门这一最大客户进行议价,想换个“马甲”涨价没那么容易。而在韩国,虽然药品没有最高限价,药店经营者可以自行定价,但药店内部常被要求张贴政府指导价,政府也会每季度跟踪调查药品销售价格,在网站及药店发布,以控制无序定价,引导良性竞争。

放开的药价当然可以波动,但取消政府限价之后,药品行业良性市场竞争的形成,以及相应的监管体系如何构建,却不应付之阙如。

——《春城晚报》

价格暴涨10倍 与政策毫无关系

地高辛片价格“暴涨10倍”,有人惊呼,这是6月1日起国家取消低价药最高零售价格改革所致。事实上,地高辛片涨价与国家取消药品最高零售价改革毫无关系,这是一种误读。

地高辛片销售量少,价格低廉,为保障供应,国家发改委将其纳入低价药清单目录,从2014年4月开始,对列入清单的低价药取消政府制定的最高零售价格,在日均费用标准——化学药品3元、中成药5元的范围内,由药品生产经营者根据情况制定具体价格。媒体报道的0.25 mg×100片规格的地高辛片,从6.7元涨至68元后,日均费用标准仍未超过国家规定。这跟药价改革是两回事。

药价虚高的主要原因是流通成本过高,进采购目录、进医院、进处方、进医保目录,每道环节都要从药价中分一杯羹。再加上同质化竞争激烈,导致这部分成本居高不下,形成恶性循环。药品最高零售价的存在并不能从根本上扭转虚高现象,它早已沦为又高又冷的“摆设价”,但是人们仍对其怀有“美好想象”,认为其还是能起一定限价作用,取消了会导致涨价,因此产生了“误读”。

——《人民日报》

避免“涨价”恐慌情绪蔓延

国家放开药价,政策的初衷是通过市场调节促进药价回归正常水平。既是市场调节,消费者一味求低,指望药价只降不升,既不公平,亦不理性。但不管是涨还是降,都应合理合法。如果确实因为进口原料价格高,导致10倍涨价,政府相关部门也有义务公布相关信息。如果是企业滥用市场支配地位实现10倍于原来的价格,对这种“带头大哥”就不能客气。

药价放开,由市场调节,并不等于说生产企业和药商就可以随意涨价。放开不是一放了之,不等于放任不管,政府的职能重心将转向事中事后监管,并将依法严肃查处哄抬价格以及滥用市场支配地位扰乱药品市场价格秩序等行为,以垄断、串通等手段实现涨价或谋取暴利的行为,都会受到“看得见的手”的制约。

药品市场与民生息息相关,关乎社会稳定。药价刚刚放开,药价便开始任性暴涨,这不是一个应该出现的苗头。希望价格主管部门尽快向社会公布调查结果,给公众一个权威的交代,避免“药价放开后暴涨”的恐慌情绪蔓延。

——《大连日报》