糖尿病、心血管病均为威胁人类健康的严重公共卫生问题,而探索其有效防治手段是全球研究热点之一。5月21日,由国家心血管病中心、中国循环杂志社和武田共同主办的“明糖证道·智藏心声——第三届糖心语路高峰论坛”分会场上,通过辩论赛、病例报告、专家讲座等形式,与会专家围绕血压管理、胰岛素抵抗、降糖药物应用等内容进行精彩报告,带来了诸多研究新进展,拓展了防治的新思路。现撷取部分精彩内容与读者共享。

【内科教授大查房】

舒张压VS收缩压:孰更重要?

甲方观点:舒张压升高危害性不容忽视

北京大学人民医院陈源源教授指出,舒张压升高引起的心脑血管危害不容忽视。IDACO研究显示,舒张压升高的高血压患者的心血管事件风险是血压正常者的1.8~2倍。由英国医学研究委员会等发起的前瞻性研究协作小组PSC ,进行的一项纳入61项研究、涉及100万人群的Meta分析提示,舒张压是缺血性心脏病和卒中的“杀手”;以舒张压75 mmHg为基点,每增加10 mmHg,则缺血性心脏病和卒中风险翻倍。Framingham心脏研究也显示,舒张压是心血管病和生存的终身危险因素。

高血压流行病学数据显示,近年来我国以舒张压升高为主的患者人群数量增长显著。复旦大学附属中山医院赵刚教授表示,舒张压升高是高血压发展的早期阶段(中青年),而我国成人高血压患者“中年化”所占比率显著增高。中国家庭健康调查显示,1991-2009年9个省市成人血压正常高值检出率呈上升趋势,检出率在40~59岁年龄段达到高峰。此外,一项对2009-2010年9月期间全国13个省市 50 171 例数据的统计分析显示,45~59岁人群中高血压的患病率达40.1%。而Framingham心脏研究显示,在60岁以下人群中,舒张压是冠心病风险的主要预测因子。2014年美国成人高血压治疗指南(JNC8)推荐,对于年龄<60岁的高血压患者,起始药物治疗目标是将舒张压降低至<90 mmHg,并对30~59岁患者给予了强烈的A级推荐。

“治疗窗口前移”,北京大学第三医院祖凌云教授指出,高血压是导致心脑血管事件的重要危险因素,中青年人群若高血压不控制达标,则心脑血管死亡风险最高,同时心脑血管事件的风险随着年龄的增加而显著增加。因此要在病程早期开始生活方式和降压药物治疗,从而阻断血管重构,使临床获益最大化。对于以舒张压升高为主的高血压患者,降压治疗应关注更为重要的舒张压。

乙方观点:高血压患者仅需关注收缩压

首都医科大学附属北京安贞医院匡泽民教授指出,随着年龄增长,收缩压持续升高,而舒张压在70岁左右开始缓慢下降。对不同年龄段患者高血压类型分布的分析显示,大部分高血压患者都以收缩压升高为主,尤其是老年人更是以单纯收缩压升高为主。流行病数据显示,我国超过50%的老年人患高血压,约占高血压总患者数的一半。

与舒张压相比,收缩压与心脑肾等重要器官损害的关系更为密切。研究显示,收缩压升高增加冠心病死亡及卒中、缺血性心脏病死亡风险;单纯收缩期高血压的冠心病死亡和卒中风险最高。而我国人群收缩压与卒中的关系更密切。收缩压还与终末期肾病直接相关。收缩压是较舒张压更好的血压指标。

上海交通大学医学院附属瑞金医院许建忠教授指出,收缩压控制欠佳是血压达标率低的主要原因,也是高血压患者心血管死亡的主要原因。研究显示,收缩压每降低2 mmHg,可使心血管死亡风险降低3%,冠心病风险降低4%,卒中风险降低6%。

厦门大学附属第一医院黄峥嵘教授指出,从JNC 1以舒张压为主要诊断依据到JNC 8认为收缩压更重要,JNC指南的衍变反映了收缩压的重要性。老年高血压患者的防治重心是降低收缩压,同时保证舒张压不能过低。此外,从政策上讲,在医疗资源有限的情况下,老年人群是当前关注的重点人群。因此,降低收缩压更为重要。

【小结】

北京协和医院朱文玲教授、北京大学人民医院孙宁玲教授和武汉协和医院廖玉华教授在点评中指出: 舒张压升高和收缩压升高相关的靶器官损害有所不同,但两者均不容忽视。高血压治疗要个体化对待,不同的患者人群年龄、血压情况不一样,治疗策略也应不同。中青年舒张压升高的重要危险因素包括交感神经活跃、RAS兴奋与代谢紊乱等,应早期对那些与代谢相关的舒张压增高的患者积极进行治疗,并且关注血管早期动脉弹性问题,对血管的功能和结构进行保护,应予ARB(坎地沙坦)等药物早期积极治疗,达到早期获益的治疗原则。同时,对于收缩压增高有心血管病风险的患者,降压的目的是降低卒中和肾脏疾病的事件风险,同时舒张压不低于60 mmHg。

【胰岛素抵抗论坛】

吡格列酮:追根溯源 全程管理血糖

北京协和医院于淼教授指出,吡格列酮可强效增敏,持久有效控糖、调节血脂、促进脂肪重新分布、抗动脉粥样硬化,减少大血管不良事件风险,带来全面获益。糖尿病患者应用吡格列酮的获益远大于风险。

全程管理 全面获益

胰岛素抵抗不仅导致高血糖,且增加心血管风险,是糖尿病和心血管病共同的病理生理基础。噻唑烷二酮不仅强效增敏,且对体内代谢调节具有重要作用,改善胰岛素抵抗显著优于二甲双胍。

强效持久降糖 研究显示,吡格列酮单药治疗可显著降低糖化血红蛋白(HbA1c)和空腹血糖;其降糖疗效与双胍及艾塞那肽相当。一项真实世界研究发现,在二甲双胍基础上,早期加用吡格列酮较磺脲类降糖更持久。吡格列酮不论在单药治疗还是联合应用中,均显示出持久显著的降低血糖水平的疗效。

改善血脂代谢 Meta分析显示,吡格列酮可降低甘油三酯,升高高密度脂蛋白胆固醇,有效改善血脂。还有研究显示,吡格列酮显著降低低密度脂蛋白颗粒浓度,增加低密度脂蛋白颗粒大小。除了改善脂代谢,吡格列酮还可促使脂肪重新分布,内脏脂肪减少。

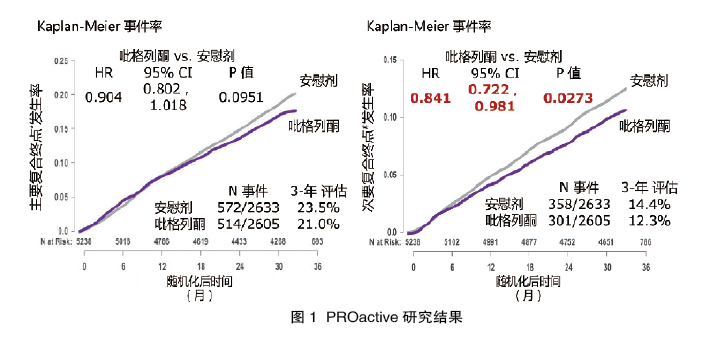

延缓动脉粥样硬化进展 CHICAGO研究显示,吡格列酮显著延缓颈动脉内中膜厚度增长。PERISCOPE研究显示,吡格列酮显著延缓动脉粥样硬化进展。PROactive研究纳入欧洲19个国家合并大血管疾病证据的5238例糖尿病患者,在常规口服降糖药物基础上,给予吡格列酮15~45 mg或安慰剂。结果显示,相对于安慰剂组,吡格列酮降低主要终点事件风险达10%,且显著降低次要复合终点事件风险达16%(图1)。

在PROactive亚组分析中,吡格列酮显著降低大血管事件风险,心脏复合终点、致死性或非致死性心梗、致死性卒中或复发性卒中风险分别降低19%、28%和47%。对PROactive研究的评价表明,吡格列酮具有良好的心血管保护作用。

此外,一项纳入9项研究、16 390例患者的Meta分析也证实,吡格列酮具有显著心血管保护作用。从糖尿病再到出现血管并发症,吡格列酮均显示出获益。

权衡风险与获益

在使用吡格列酮时,人们可能担心会引起水肿、心衰、骨折、膀胱癌等不良反应。然而,ACT NOW、Real World、CHICAGO、PERISCOPE、PROactive等多项研究显示,吡格列酮治疗患者发生的水肿多为轻度。在心衰方面,PROactive研究证实,尽管吡格列酮严重心衰风险比安慰剂高,但并不会增加心衰后死亡率。PROactive研究中,吡格列酮仅增加女性患者骨折发生风险,且非承重骨骨折。吡格列酮增加患膀胱癌的风险的试验结果存在矛盾,有很多研究也显示,吡格列酮治疗并不增加膀胱癌发生风险。KPNC研究十年结果提示,吡格列酮与膀胱癌风险增加无关。

此外,对来自英国、美国、瑞士和德国的数据分析提示,吡格列酮治疗伴有大血管病变的高心血管风险的糖尿病患者具有积极的成本效益。

总之,吡格列酮具有积极的获益风险比,在临床使用中,应权衡治疗带来的获益,选择适当的人群,以降低不良反应发生风险,使患者获益最大化。

【非拟肽类DPP-4 抑制剂阿格列汀的构效关系及临床应用】

DPP-4抑制剂:持久控糖新契机

天津医科大学代谢病医院倪长霖教授指出,持久控糖面临着多重挑战,而DPP-4抑制剂阿格列汀可持久有效控糖,且低血糖发生率低,不增加体重并改善患者血脂谱,为持久血糖控制带来新的可能。

糖尿病患者持久控糖面临着多重挑战

ACCORD研究显示,长期有效降糖可降低缺血性心脏病风险。然而,我国应用口服药的糖尿病患者长期血糖控制达标率低;随着病程延长,患者血糖达标率显著下降。糖尿病患者持久控糖面临着多重挑战。

β细胞功能减退 β细胞功能随年龄增长、病程延长而逐渐衰退。UKPDS和ADOPT研究显示,传统降糖治疗无法阻止β细胞功能的减退。

胰高糖素分泌增加 胰高糖素过量与餐后血糖升高相关。然而,2型糖尿病患者α细胞显著增多,β细胞显著减少;胰高糖素分泌增加。

低血糖 中国糖尿病患者低血糖管理专家共识指出,低血糖是2型糖尿病患者达到血糖控制的主要障碍,尤其是使用胰岛素治疗的患者。反复低血糖将导致高血糖状态,增加并发症风险,并增加医疗花费。我国2型糖尿病患者低血糖发生率高,且发生率随病程延长而升高。

依从性 依从性显著影响糖尿病患者的全因死亡率。一项涉及600例2型糖尿病患者的回顾性分析显示,69%的糖尿病患者依从性较差。影响依从性的因素包括不良反应、治疗方案复杂、服药频率和药物花费。

DPP-4抑制剂可有效持久控糖

DPP-4抑制剂可改善β细胞功能,抑制胰高糖素分泌,不增加低血糖风险,而且DPP-4抑制剂多为1次/d,有利于改善依从性,为持久血糖控制带来新的可能。

一项纳入62项研究、涉及30 653例2型糖尿病患者的Meta分析,以及另一项纳入55项研究、涉及18 328例2型糖尿病患者Meta分析均提示,DPP-4抑制剂在亚洲患者中的疗效优于非亚洲患者。

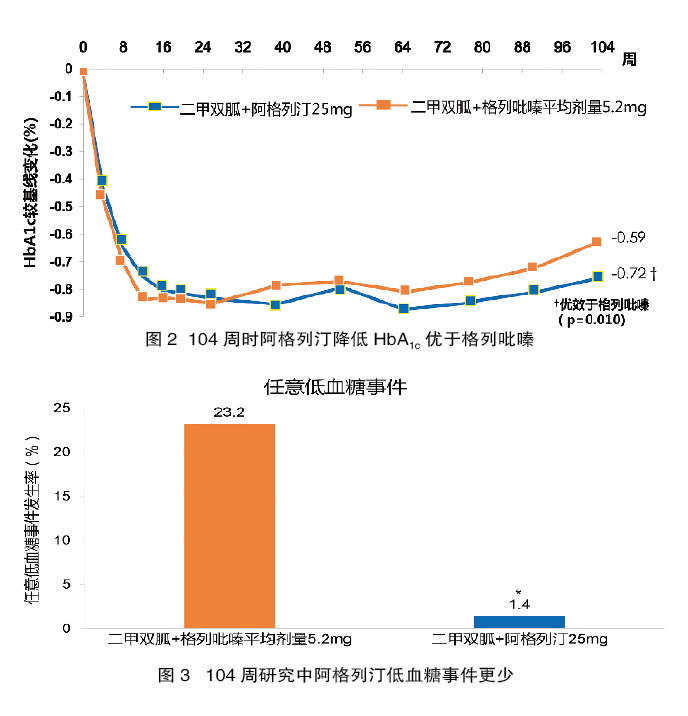

ENDURE研究纳入2639例2型糖尿病患者,在二甲双胍治疗基础上,随机接受阿格列汀12.5 mg/d、阿格列汀25 mg/d或格列吡嗪(5~20 mg/d)。 结果显示,就主要疗效终点而言,104周时阿格列汀降低HbA1c显著优于格列吡嗪(图2)。次要疗效终点方面,104周时阿格列汀组HbA1c达标率更高,降低空腹和餐后血糖更多,体重显著降低,显著改善空腹血脂。而且,阿格列汀低血糖事件更少,安全性更佳(图3)。

【餐后血糖管理策略】

伏格列波糖:老年患者安心之选

北京协和医院赵维刚教授指出,老年糖尿病患者合并多重心血管危险因素,综合管理过程中应警惕潜在的药物相互作用。伏格列波糖不吸收入血,药物相互作用风险低,平稳控糖,多重获益,是老年糖尿病综合管理的安心之选。

老年糖尿病患者通常需综合管理血糖、血压和血脂多种危险因素,往往需要服用多种药物,增加了药物相互作用风险。而药物相互作用延长住院时间,提高死亡率。因此,减少药物相互作用是老年糖尿病患者综合管理的重中之重。

伏格列波糖完全不吸收入血,与其他药物发生相互作用的可能性大大减小,仅存在轻微的药效学相互作用。数据显示,伏格列波糖不与心内科和老年科常用药物发生药物相互作用。美国内分泌医师学会共识指出,α-糖苷酶抑制剂不增加体重、对肾功能和心血管均无不良影响,总体安全性良好。2014年中国糖尿病肾病防治专家共识也指出,伏格列波糖肾脏安全性高,适用范围相比于阿卡波糖更广。

降糖治疗是2型糖尿病患者降低心血管风险的重要措施。研究显示,伏格列波糖可改善血脂异常,抑制颈动脉内中膜厚度进展,减少心肌梗死后面积。老年2型糖尿病患者具有餐后血糖升高明显、血糖波动大等特点。而伏格列波糖单药治疗长期有效降低餐后和空腹血糖,明显提高老年患者HbA1c达标率;磺脲/胰岛素加用伏格列波糖可显著改善餐后高血糖,减少血糖波动。中国《老年糖尿病诊疗措施专家共识(2013年版)》推荐,α-糖苷酶抑制剂是老年2型糖尿病患者的基础用药。

伏格列波糖联合胰岛素治疗具有多重获益

厦门大学附属中山医院沈兴平教授指出,2型糖尿病患者口服降糖药效果不佳时,常需接受外源性胰岛素治疗,以控制高血糖。预混胰岛素注射是中国2型糖尿病患者的主要胰岛素起始治疗方案。然而,胰岛素治疗在临床治疗中仍存在多方面缺陷,可能导致体重增加、血糖波动、低血糖等不良反应。

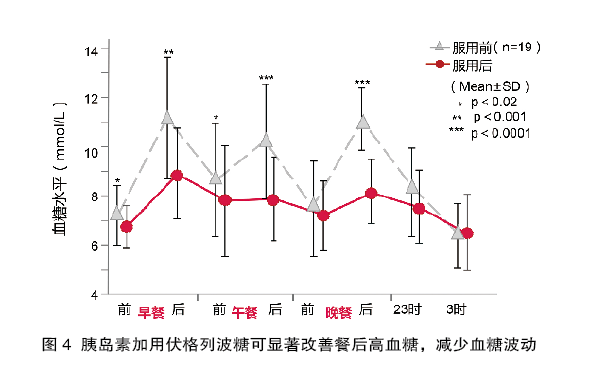

对于此类患者,伏格列波糖与胰岛素联合治疗具有多重获益:全面改善血糖控制,改善血糖波动(图4),降低低血糖风险,同时减少胰岛素用量,减少体重增加;而且,伏格列波糖通过延缓碳水化合物吸收,降低餐后血糖高峰,减轻胰岛β细胞负担。基于α-糖苷酶抑制剂的安全性优势,《中国2型糖尿病防治指南(2013年版)》制定的降糖治疗路径中,α-糖苷酶抑制剂可作为糖尿病患者的一线治疗选择,并贯穿全程。