事件

6月14日,本是一个和家人共处的普通周末,但对于小刘医生来说,他却迎来了人生中最黑暗的时刻。因为他正面临着一例“熟人”医疗纠纷:

患儿家属托熟人将患儿从当地医院转到当事医生的医院,没有挂号。医生初步诊断为肺炎,随后进行了肺炎留观治疗,可是没想到,下午患儿病情急转,抢救无效死亡。患儿死因初步认定为急性感染性心内膜炎,医生没有进行相关检查。

目前患儿家属以“病情紧急没有收住院和误诊”为由纠缠该医生。院方现在正在做家属工作,不过同时表示,如果鉴定出医生负有主要责任,将对医生进行严肃处理。小刘医生内心十分恐惧,精神压力非常大。他通过朋友联系《医师报》,希望同行们能为他出出主意。

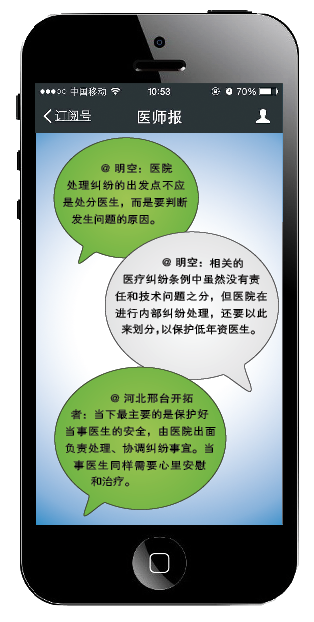

接到求助后,我们随即发起一场支援行动。通过《医师报》微信公共平台(微信号DAYI2006)向广大粉丝征求对策,帮助当事医生渡过难关。

一天的时间里,共收到全国各地医生热心回复500余条,同行们为当事医生作分析、出主意、送安慰、添勇气……而同行们提的最多的是保护好小刘医生的安全。

小刘医生朋友通过本报表达了对同行的谢意,并转达小刘已不觉孤单,一定会勇敢面对。

支招

首要注意个人安全 力求完善解决

不少医生认为,鉴于患儿家属情绪激动,易做出不理智举动,因此应避免与其直接接触。此外,纠纷发生后要积极面对,不要逃避。

@刘学宽:责任关乎性命,要深知己之不足,应积极完善自我真正吸取教训,持续学习努力提高己之技术,更要敬畏生命,常怀谦卑之心,则有未来。

@坚持:纠纷一旦发生,一味逃避不能解决问题,要积极面对。通常有四条正规途径:充分与家属沟通达成一致;通过医调委进行调节;申请医学会鉴定,寻求不是医疗事故的依据支持;通过法院申请司法签定,以明确责任所占比例。

纠纷经过一段时间沉淀后最终都落实到赔偿的数量上,建议完善医疗文书后充分沟通。

@在风中:家属方面,请熟人协调;医学问题,让医务科协调;自己,一如既往地工作,时间会让一切过去的。

@DongSijun:儿童患病来得猛,儿科又属于哑科,诊断用药本身是按医疗技术操作常规来治疗的,医生没有违反操作程序,就不能责怪医生。要拿起法律武器保护好自己。

@千里马:医院在启动紧急处理预案中要稳定患方,公开声明会给一个公平公正的答复,避免误导、谣传;搜集一切信息,包括病历资料、事件经过、相关法律及可能的责任、患方的具体目的。

提示

熟人看病要一视同仁

@孙彦:医生要永远记住,医疗无熟人!找熟人的患者常常存在过高的预期,潜在风险更大。

@微巨人:“熟人”、“关系”过来就诊,挂号、系统问诊、体格检查、辅助检查、病情交待和签字……该有的程序一个不能少!

@研究感冒咳嗽:因为医生职业的责任是通过规范的诊治来达到解除疾病的目的,所以医生责任关系到诊疗过程中各个环节的规范程度,如医生的资质、专业的对口情况、给患者留在手里的相关诊疗字据是否有错误或瑕疵、是否有过度医疗的大处方、药品说明书内的诊断与实际诊断出现差异、接收患者方面的馈赠等都会使当事医生处于不利位置。

答疑

不少医生粉丝对该事件提出了自己的疑问,针对这些疑问,本报记者咨询了相关律师。

患者没挂号 医生可否免责?

@非:与没有买保险便不能享受保险服务一样,医生在患者没有挂号的情况下实施的医疗服务属于私人行为。患者没有挂号就是没有走正常的医疗程序,既然没有走正常途径,其权益自然不受法律保护。

此案例中,患者虽然没有挂号,医生与患者没有形成契约,但医生一旦接诊并治疗,便存在了事实上的医患关系,医生必须对患者负责。此内容虽然没有明确的法律规定,但在司法实践中经常这样确认。因此患者没挂号不能成为医生免责条件。

——北京华卫律师事务所 郑雪倩

责任判定 首要考虑与执业水平相适应

@广州市恒福路:感染性心内膜炎初期无典型表现,临床诊断难度比较大,所以初期考虑为肺炎并无不可,患者已经进行留观治疗,表明医生已经对患者病情重视,至于确诊心肌酶的相关检查并不是发热患儿常规的必须检查。从这些方面看,医生诊疗过程并没有绝对的过错。进一步评价需要有更详细的病史及病历治疗。

@影:感染性心内膜炎确诊需要血培养阳性,以及心脏彩超结果诊断。只要医生给了抗感染药物,应该就没有延误治疗。

在司法实践中会判定医生医疗责任首先考虑医生是否尽到了与其执业水平相适应的注意义务。在此案件中,虽然心内膜炎的确诊在时间上不允许,但仍会将是否进行了肺炎和心内膜炎的鉴别诊断视为医疗责任判定的核心。

判断医生的注意义务与执业水平相适应,医院和医生的级别是首先考虑的内容。如果同一级别的医生基本上都知道怎样处理,不良事件仅发生在当事医生身上,则要承担医疗责任。另外,即使身处熟人社会,医生也要坚持执业原则。

——北京至普律师事务所 李圣律师

本报评论

你不是一个人在战斗

曾几何时,“家里有人在医院”是一个令人艳羡的华丽谈资,在街坊四邻、亲戚朋友需要时,医生家属便情不自禁有着一种天生的自豪感。对于医生,有熟人介绍患者过来看病不仅意味着一种被厚赞的信赖,还使医生在提供简捷绿色就医通道时为自己的乡情味儿、友情味儿做了温馨注脚。

然而,当遭遇医疗纠纷时,这一切都将改变:老百姓或为自己有一位医生亲友而遮遮掩掩;即使是面对无话不谈的昔日同窗,医生也会在内心竖起一块自我保护的挡板,更可怕的是医生陷入自责、无助的深渊。

此次事件中医生遭受了极大的心理压力,本是好意,却没想到酿成不良结局。当事后听到医务科工作人员说,医生将有可能受到严惩时,我们为医生感到担忧和不平,更为当前僵硬的医院管理机制而感到气愤。纵使医生有错,医院也不应站在医生的对立面,而应与医生共渡难关。否则,何以慰藉院内员工,何以取信于广大医务人员?

我们想对当事医生说的是,你不是孤单的,你的周围有千万医生同行,他们随时准备伸出援手;你不是孤单的,《医师报》将始终关注该事件进展,为医生的维权摇旗呐喊。

请相信,你不是一个人在战斗。