纵观中医药防治高血压的现状,特别是在降压水平的可靠性、重复性等方面,并未获得显著突破。中西医结合医学如何继承传统结合现代的基础上,认清问题所在,找到解决问题的关键,才能让中西结合防治高血压焕发活力。

大量中西医结合临床实践提供了诸多启发。如面对顽固性高血压,结合患者心烦易怒、口干舌燥、易“上火”等中医临床特征,予以黄连阿胶汤干预一段时间后,上述症状获得缓解,难以降低的血压也获得了控制,同时减少了降压药物的用量;针对降压后患者临床症状如眩晕、心悸、失眠等不能获得缓解的临床症状,结合中医辨证服用中药,不但消除了症状,同时可进一步控制血压,改善了患者生活质量等;夜间血压不降、晨起血压高峰、血压昼夜或上下午和随季节变化血压波动剧烈等不良的动态血压特征,都严重影响现代医学降压疗效,此时结合中医中药施治,予以中药、针刺或艾灸能够较好地改善患者不良血压动态特征。

中医药在辅助降压,改善患者临床症状等方面具有重要的临床价值,如基于“遇寒加重,得温则舒”的特征。韩国学者采用艾灸的方式控制新发、初发高血压等。在减少西药降压药物的不良反应方面,如钙拮抗剂导致的心悸、水肿,ACEI类药物引起的干咳等,中医中药都表现出较好的防治效果。

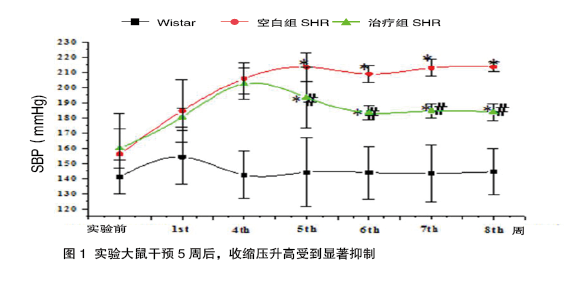

降压的目的在于减少由于高血压导致的心、脑、肾等靶器官损害和并发症。在此方面,中医药缺乏坚实的临床循证证据,但是,相关研究表现出较为突出的防治作用。如对陈可冀院士临床平肝潜阳经验方——清眩降压汤防治高血压的实验中发现,该方剂可抑制自发性高血压大鼠(SHR)随着周龄逐渐升高的收缩压;病理证实,该方剂抑制SHR胸主动脉血管平滑肌细胞增殖,减轻胶原增生,从而抑制血管壁厚度的增加(图1)。抑制高血压患者动脉血管损害,改善血管功能,提高相关脏器供血,可减少高血压靶器官损害。中药在此表现出潜在的临床价值。

降低血压不是中医药的优势或特长,未病先防、早治防变,在没有现代医学用药之征时候,针对新发高血压或高血压前期及早干预,防止血压进一步升高;通过早期干预,控制血压或辅助降压,改善患者临床症状,评估高血压对靶器官的保护作用,不仅能够发挥中西医结合高血压防治的特色和优势,同时也能够评估中西医结合防治高血压的确切临床疗效。