詹启敏 基因组学研究为肿瘤防治提供新思路

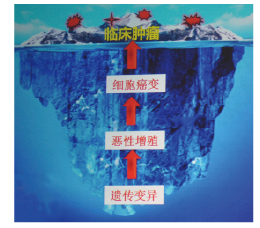

临床现状与科研需求 “目前临床肿瘤治疗的现状和科研需求好比一座冰山。”中国医学科学院副院长、北京协和医学院副院长詹启敏院士指出,通过患者症状以及一系列临床检查可以诊断的临床肿瘤正如“水面之上的冰山”,可采用手术、放疗、化疗进行治疗,但诊断时患者多为中晚期患者,治疗存在一定的被动、盲目性。对于“水面之下的冰山”的形成,从遗传角度讲,包括遗传变异、恶性增殖、细胞癌变到形成临床肿瘤是个复杂的生物学过程,而一旦弄清这一过程,就可发现早期诊断标志物和有效治疗肿瘤的分子靶点,从而进行有效的分子阻遏和靶向治疗。

从原位癌到肿瘤侵袭性生长,再到肿瘤转移是个复杂的生物学过程,其涉及基因组的改变——从基因组不稳定到基因组紊乱,再到基因组状态恶化。肿瘤是一种基因组改变的疾病,在该定义的驱动下,基因组研究的理论和技术与肿瘤研究的结合形成两个重要的领域,即癌症基因组(HCGP)和全基因组关联分子(GWAS),也就是通过基因组学的理论和技术,从遗传学角度认识和解决研究肿瘤分子诊断和个体化治疗的科学问题。

科研成果 食管癌造成的死亡病例中50%发生在中国,严重危害国人健康。我国食管鳞癌多发,欧美国家主要是食管腺癌,因此攻克食管鳞癌是中国医学界的历史责任。

詹启敏院士领衔的中国科学家联合研究团队通过高通量测序、比较基因组杂交芯片分析、生物学功能和临床验证研究,发现了8个与食管鳞癌发生相关的重要基因突变,其中FAM135B是首次发现的肿瘤相关基因;同时获得了食管鳞癌拷贝数变异的重要数据,发现位于染色体11q13.3-13.4扩增区域的MIR548K参与食管鳞癌的恶性表型的形成,这些基因突变和拷贝数的变异是食管鳞癌发生发展的重要因素,与临床食管癌的预后密切相关。该研究还发现重要组蛋白调节基因MLL2、ASH1L、MLL3、SETD1B和CREBBP/EP300在食管鳞癌中呈现频繁非沉默突变;对潜在治疗靶点进行分析发现,PI3K是食管鳞癌突变频率最高的潜在药物靶点,以及PSMD2、RARRES1、SRC、GSK3β和SGK3等潜在新的药物靶点。研究人员整合所有基因突变和基因拷贝变异数据,确定了与食管鳞癌发生发展相关的重要信号通路,包括Wnt、cell cycle、Notch、RTK-Ras和AKT通路。 该研究为了解食管鳞癌的发病机理,寻找食管鳞癌诊断的分子标志物,确定研发临床治疗的药物靶点以及制定有效的治疗方案提供了理论和实验依据。

于金明 放疗是一门学科而非一项技术

山东省肿瘤医院于金明院士指出,放疗是一门学科而非一项技术。

放疗模式的转化 放疗模式的转化从经验放疗模式开始,经历了希望和失望的反复轮回,至今取得了革命性变化。随着放疗发展到循证模式,循证医学已成为当今放疗之本,各类指南可使人们在短时间内快速应用无法阅读的大量信息。但循证模式以大量统计学数据为基础,主要针对整个患者群体,但群体化信息指导个体患者的治疗是有缺陷的。个体化放疗是最理想的模式,是根据大量个体的临床、病理和分子基因水平参数做到治疗的“量体裁衣”。

个体化放疗指在循证医学的综合治疗模式下,以患者个体生物学特性为指导,在患者个体肿瘤解剖靶区基础上考虑患者个体肿瘤内部代谢、乏氧、增殖、凋亡、基因突变及不同亚靶区放射敏感性等生物学特性,应用适形调强放疗技术,予不同生物学特性的靶区或亚靶区不同剂量、分割模式的放疗。

个体化放疗的优势与面临的问题 分子影像引导下的个体化放疗是今后放疗发展的方向,其要求个体化的靶区勾画与个体化剂量施照,可达到最大限度地提高疗效并减少损伤。个体化放疗可甄别出对于放疗有效的患者亚群及明确患者个体化放疗的最佳剂量,并勾画出不同生物学行为的亚靶区。目前个体化放疗还面临个体化靶区精确勾画、个体化剂量施照等许多问题,尚缺乏系列动态变化研究。个体化放疗的发展需要多学科、多技术和多影像结合。这需在解剖、病理和分子的循证引导下进行,还需做大量工作,有更长的路要走。

David Kerr 敏感性标志物正在介入个体化治疗

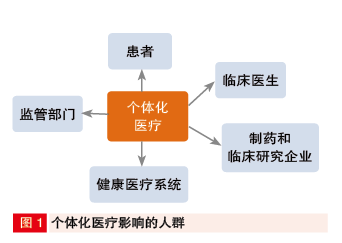

欧洲肿瘤内科学会前任主席、英国牛津大学David Kerr教授首先介绍了目前医疗的一些变化,个体化医疗正在改变健康医疗市场,并影响所有投资者(图1)。当然,其对临床医生和患者的影响更加直接和重要。

目前,我们需要建立较大的生物标志物数据库,这样才能有足够的统计学分析能力来确定具有预测功能的生物学标志物。Kerr教授提出,随机临床试验中组织标本与高质量研究数据能够提供理想的证实药物特异性的诊断方法。

基因治疗是一种新的临床介入治疗方法,因为基因与患者的临床结果密切相关,如使用基因预测患者对某一化学药物的敏感性。所以,基因组医疗服务应与现有医疗联合。

Kerr教授指出,逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)检测无法明确定义氟脲嘧啶化疗敏感性基因组的特征。目前,以癌症功能为基础的shRNA筛查研究已发现少量功能上重要的氟脲嘧啶化疗敏感性生物学标志物。这些生物标志物正在1800例肿瘤组织标本中进行检测(QUASAR1临床试验)。未来,我们希望应用癌症筛查方法,找出对奥沙利铂以及伊立替康药物敏感的生物标志物。

田口铁男 实体瘤患者从诱导化疗中获益

日本大阪大学田口铁男教授介绍,对于可操作的肿瘤,外科手术是实体瘤治疗的金标准,而现在外科手术与非手术相结合的治疗方式也越来越多。对于晚期癌症,单纯手术治疗是不可治愈的,这时就需要更为复杂的多学科综合治疗方案。因此,有关联合疗法顺序和时间的研究就必不可少。

传统上,化疗可避免进行手术以实现器官保留并降低远处疾病复发的风险。化疗相伴的潜在作用可减少肿瘤坏死性缺氧中心在接受放疗前发展、扩大。前期患者在进行诱导化疗前接受多学科专家会诊、评估至关重要,并将其结合疾病初始情况来确定局部治疗计划。

诱导化疗有两种方式:动脉灌注化疗和诱导全身化疗。

动脉灌注化疗 几项临床试验结果表明,晚期癌症患者单独使用动脉灌注化疗可获得20%~30%的反应率。然而并未观察到其延长患者生存率和改善生活质量这两方面的获益。动脉灌注诱导化疗在几种恶性肿瘤的治疗中都没有得到大力应用。

全身诱导化疗 可有效减少初级肿瘤体积,且效果优于手术切除或难以切除而进行放射治疗者。通常用于局限性晚期头颈癌、食管癌、非小细胞肺癌、骨肉瘤和软组织肉瘤、膀胱癌和乳腺癌,可减少局部复发和肿瘤对药物敏感的反应,可在术后持续进行。

诱导全身化疗主要用于Ⅱ/Ⅲ期癌症患者,可改善手术结果、增加乳腺保留机会。虽然临床研究并未显示无进展生存(DFS)和总生存(OS)明显改善,但体内试验显示良好的药物敏感性。在乳腺癌患者中,良好的缓解率,尤其是达到病理完全缓解(pCR),或最小残余病灶<1 cm都会有较好的DFS。最近一项研究显示,处于较差阶段的绝经后雌激素受体阳性肿瘤患者接受诱导内分泌治疗同样显示较好的预后。

基因特征同样可预测患者病情及预后,一部分患者在接受诱导化疗后即使仍存在残余病灶也会有良好预后。另外,肿瘤为基底细胞样型、HER2基因过表达等与治疗高应答率相关,如HER2过表达患者化疗附加曲妥珠单抗与更高的pCR相关。

现有数据显示,已接受六个或更多周期蒽环-紫杉类药物诱导化疗的患者,术后仍有残余病灶再行化疗的获益最小。因此,为了治疗这部分患者,新目标是开发无交叉耐药的药物。此外,为发现更多初始系统治疗的预测标志物,新的基因组和蛋白组研究工具亟待开发,这将允许临床医生选择更加个体化治疗方案、新的治疗策略和新的生物制剂,避免不必要的治疗方案。

(下转第23版)