冠心病(包括心绞痛、心梗及其导致的猝死)是全球范围内致残致死的主要疾病之一。长期以来,医学界主要关注心肌缺血和急性事件的诊断与治疗,但《柳叶刀》最新报告指出,这种“等到发病才干预”的模式存在重大局限——当患者出现心绞痛、心梗甚至猝死时,往往已经错过了最佳干预时机。这一观点标志着冠心病防治理念正在发生根本性转变:从被动治疗转向主动预防,从关注缺血转向管理斑块。(The Lancet .405:1264)

斑块早期检出的重要意义

从循证医学角度看,冠脉斑块在心血管风险管理中具有更直接和核心的临床意义,因为它是心梗、猝死等致命事件的直接病理基础。颈动脉斑块主要与卒中风险相关,同时也是全身动脉粥样硬化的“窗口”,提示患者可能存在较高的全身血管病变风险。发现颈动脉斑块往往意味着冠脉等其他部位也可能存在斑块。

冠心病的本质是冠脉内壁形成斑块,导致血管逐渐狭窄、硬化,最终可能破裂或脱落,引发心梗等严重后果。许多患者在急性发作前并无明显症状,但体内斑块已悄然发展多年。早期斑块形成和血管壁增厚通常不会造成冠脉显著狭窄,也不引起症状。大多数人在发病前毫无察觉,斑块可以静默存在多年,直至某一时刻突然发生转化——斑块破裂或侵蚀。令人警惕的是,约 1/4~1/2 冠心病患者的首发表现就是心梗或猝死,毫无先兆。

研究发现,大多数急性心梗和猝死并非发生在狭窄严重的部位,而是在轻中度狭窄但高度易损的斑块上。斑块的易损性(如纤维帽变薄、炎症、富含脂质核心等)比是否导致明显血流受限更为关键。许多心梗、猝死的病变基础都是轻中度狭窄但具有高度炎症或不稳定特征的斑块。因此,只有提前管理危险因素和及早筛查,才能预防“首发即致命的悲剧”。

心梗发生意味着预防体系的失败

从医学角度看,每一起心梗或冠心病猝死事件的发生,都意味着针对动脉粥样硬化发生、进展、斑块破裂等一系列上游机制的一级和二级预防未获理想成效。除极少数遗传缺陷或意外情况外,绝大多数心梗患者在发病前都存在可识别的高危因素却未得到足够重视和管理。

多国研究显示,高达 90% 的首次心梗可归因于既往未理想控制的九大危险因素,且绝大部分为可干预因素。尽管医学进步极大提高了心梗救治率,但发病前的健康管理、筛查与宣教仍存在诸多问题,如公众心血管健康知识不足、高危患者风险感知差、主动体检及药物依从性低等。

从目前循证研究来看,冠脉斑块在心血管风险管理中具有更直接和核心的临床意义。因为冠脉斑块是心梗、猝死等致命心血管事件的直接病理基础。颈动脉斑块主要与卒中风险密切相关。其本身也是全身动脉粥样硬化的一个“窗口”或“标志”,提示患者存在较高的全身动脉粥样硬化风险。发现颈动脉斑块,说明患者很可能在冠脉、下肢动脉等其他部位也存在斑块,是全身血管病变的“冰山一角”。但它本身对心脏急性事件的直接预测价值不如冠脉斑块。

从缺血导向到斑块管理的范式转变

传统冠心病诊疗以心肌缺血为核心,强调通过心电图、运动负荷试验等功能检查检测缺血,并据此指导治疗。这种模式虽带来治疗进步,但存在重大弊端——缺血出现往往反映疾病已进入相对晚期,错过了早发现、早干预的窗口期。

《柳叶刀》报告明确提出,应把冠心病防治焦点从缺血转向斑块。缺血检出对部分高危患者的风险分层依然重要,但其“中心地位”正在被淡化。现代理念更重视斑块本身的负荷与稳定性、病变的早期检测以及全面危险因素管理,而非等到缺血出现才介入治疗。

不是所有发现斑块的人都必须立即用药,但大多数情况下,规范药物干预是防止斑块进展和心血管事件的核心措施。对于斑块负荷极轻、无其他心血管危险因素的居民,医生可根据整体风险评估,选择密切随访 + 强化生活方式干预(如健康饮食、规律运动、戒烟限酒、控制体重等)。

斑块管理的临床决策

现有医学证据表明,部分斑块在积极干预下可实现“逆转”或“缩小”,但彻底“消除”尚难实现。治疗核心目标是稳定斑块、延缓进展和降低心血管事件风险。早期轻度斑块在严格控制危险因素和规范药物治疗下,部分患者斑块体积可缩小;中晚期斑块则以稳定为主,通过干预可显著减缓进展速度,降低急性事件发生率。

对于有明确高危因素(如高血压、高胆固醇、糖尿病等)或斑块负荷较重者,建议使用降脂药(如他汀类)和降压药等进行干预。即使无症状、轻度斑块,若合并多项危险因素,国际指南也建议启动药物治疗。

仅有斑块但未达高危标准者,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) < 2.6 mmol/L; 已患 心 血 管 病 者,LDL-C < 1.8mmol/L;合并多次心血管事件或糖尿病者,LDL-C < 1.4 mmol/L。研究表明,LDL-C 降到 1.8mmol/L可有效“停止斑块进展”,并可能“部分逆转”斑块;但对高危人群或希望早期逆转斑块者,可能需要更低目标。

仅有动脉粥样硬化斑块但无冠心病、卒中等症状者,目前不推荐常规使用抗血小板药物。仅在有明确心血管病史或高危情况时,才需规范抗血小板治疗以预防血管事件复发。

冠脉钙化是动脉粥样硬化的晚期表现,反映了长期风险暴露的累积效应。钙化评分是评估心血管风险的重要工具,积分越高预示风险越大。值得注意的是:钙化斑块与急性冠脉事件关系复杂、钙化结节可能成为急性冠脉综合征的触发点、不能简单将钙化等同于“安全”或“稳定”、有冠脉钙化者需更积极的药物治疗。

终生预防的新理念

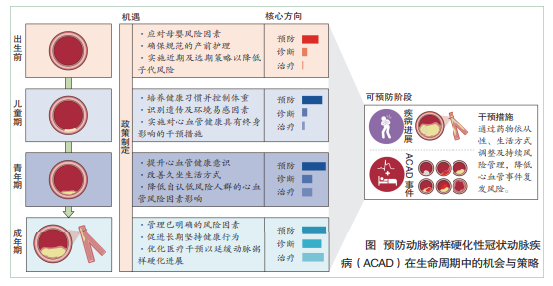

冠心病防治理念的重大转变,体现了从“以疾病为中心”到“以健康为中心”的医学模式进化。将防控关口前移到斑块形成早期,通过主动筛查、健康教育、生活方式干预和药物管理,有望最大限度减少疾病负担,实现“未病先防、已病早治”的终极目标(图)。这一转变不仅需要医务人员的认知更新,更需要公众健康意识的提升和积极参与,共同构建心血管健康的第一道防线。