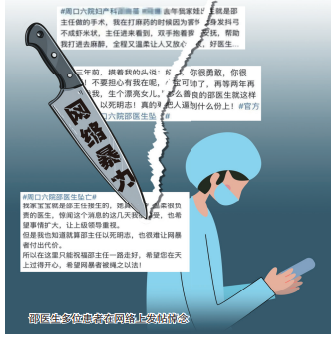

医师报讯(融媒体记者 张玉辉 尹晗)凌晨急诊灯下的疲惫身影尚未歇缓,三十载接生三万新生命的医者荣光,却抵不过互联网上铺天盖地的谩骂;“篡改记录”的无端污蔑如尖刀刺穿医者仁心,遗书里“一定要为我正名”的绝望呐喊在虚拟世界无人回应……究竟是怎样的网暴深渊,让一位坚守产科一线的医生,在七个月的煎熬后选择以生命为代价自证清白?

8 月 1 日,河南省周口市第六人民医院产科主任邵医生从医院六楼纵身跃下,用最惨烈的方式与这场旷日持久的网络暴力诀别。5 日,周口市卫生健康委员会通报成立调查组展开调查;9 日,人民日报微信公众号发文《绝不能任由网暴者肆意横行》……而这场悲剧留下的追问仍在发酵:当网络暴力成为悬在医务人员头顶的“无形之刃”,应如何举起法律的盾牌,为受害者筑起坚固防线?

“当医生因医疗纠纷面临网络暴力的时候,我们希望医院组成一个专门的班子,来关心医生的心理问题,同时积极应对网络暴力,给医生一个宽松的执业环境。”中国卫生法学会常务理事邓利强呼吁。

悲剧 维权得当本可避免

邵医生的丈夫张先生(化姓)在接受媒体采访时称,网暴的源头是三起医疗纠纷。最初,前两起纠纷中患者家属发布的视频未引发广泛关注,随后,三起纠纷的患者家属开始在某平台互相关注并互相推荐作品,由此引来大批网民对邵医生进行围攻。

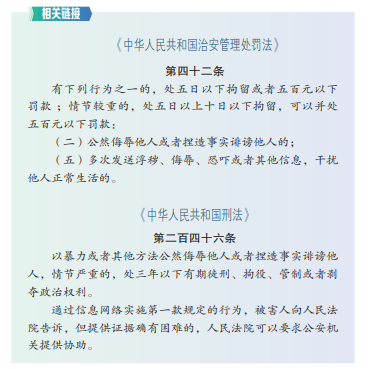

“ 从 法 律 定 性 来 看, 通过网络集中发布信息,尤其是使用三个账号同步发布未经核实的不实内容,明显构成人身攻击且缺乏事实依据,属于典型的网络暴力行为,已涉嫌寻衅滋事。”邓利强表示,网络暴力是以辱骂、造谣诽谤、人身侮辱、人肉搜索等侵犯隐私手段实施的群体性攻击,既可能由人组织策划,也可能因煽动群体情绪自发形成。邵医生所遭遇的正是典型网络暴力,符合《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百四十六条侮辱罪的判定标准,即“以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”

在医法汇创始人张勇看来,此类悲剧完全可避免。从法律应对层面而言,事件发生时医务人员可第一时间咨询专业律师,明确维权途径。“证据固定环节并不复杂,通过公证机构进行证据公证即可完成。完成证据固定后,可向公安机关正式报案。即使不启动报案程序,亦可直接与涉事网络平台交涉,要求其删除侵权内容;若平台拒绝处理,则需承担连带法律责任,当事人还可向属地网信部门举报投诉。”

“面对网络暴力,很多医护人员都选择‘不看,不想,不听”——这不是懈怠,是这个社会的现实和无奈。”邓利强提醒,必要时还是要拿起法律武器,委托律师向平台发送律师函,甚至提起诉讼,维护自身合法权益。

警惕 网络暴力医闹新形式

无独有偶,近日,《医师报》记者发现,有网民在社交平台发布视频,讲述了其在北京某三甲医院为期一个月的求医经历。据描述,其通过某平台关注到一位在网络科普领域颇具知名度的医生,随后于线下就诊,并通过医生助理进行沟通对接,期间涉及床位安排等就医流程,但历时一个月始终未被安排手术,从而猜测医生是想索要红包。

从曝光的带有医院及医生姓名的微信聊天截图来看,患者所述内容真实性尚未得到证实,但《医师报》记者通过平台关联搜索发现,涉事医生的账号评论区已出现大量“不和谐音”,诸如“您是不是需要红包”等攻击性留言赫然在目。

目前,涉事医生已清理了评论区,但该事件仍在网络持续发酵。我们在持续关注事件进展的同时也应注意到,在医疗纠纷的具体细节、患者诉求的合理性及医生诊疗行为的合规性尚待厘清时,视频所引发的舆论导向已然展现出对医务人员声誉的威胁。

“过去医闹常表现为围堵医院、门口焚烧纸钱等行为,国家对此类行为严厉打击后,网络便成为新的渠道。”邓利强表示,网络暴力往往与卫生行政机构及医疗机构的处理方式相关,当医生遭遇网暴时,有人采取“冷处理”的方式尚能奏效,但也有医疗机构要求医生自行解决纠纷。而一旦医院对患方提出的不合理要求选择妥协退让,就会让网暴者看到达成目的的可能,进而更加猖獗。

与传统违法犯罪不同,网络暴力一经挑起,往往由大量不明真相、素不相识的陌生人实施,受害人在确认侵害人、收集证据等方面存在现实困难,维权成本极高。但网络绝非法外之地!2021 年,福建省厦门市思明区检察院依法起诉一起网络医闹案件 , 被告人伍某因就诊纠纷对涉事医院产生长期积怨,在两年间连续发布百余篇微博,捏造该院“活挖、买卖活人器官”等耸人听闻的虚假信息,对医院实施系统性恶意攻击与污名化。这些言论引发大量不明真相网友的负面评价,致使医院医务人员工作秩序与个人名誉遭受双重打击。最终,伍某因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年。

“两高一部”(最高人民法院、最高人民检察院、公安部)在 2023 年 9 月印发的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》指出,在信息网络上针对个人肆意发布谩骂侮辱、造谣诽谤、侵犯隐私等信息的网络暴力行为,贬损他人人格,损害他人名誉,有的造成了他人“社会性死亡”甚至精神失常、自杀等严重后果;扰乱网络秩序,破坏网络生态,致使网络空间戾气横行,严重影响社会公众安全感。对此,邓利强呼吁:人民法院、人民检察院、公安机关要充分认识网络暴力的社会危害,坚持严惩立场,依法能动履职,为受害人提供有效法律救济,维护公民合法权益,维护公众安全感,维护网络秩序。

注意 逆来顺受不能消除网络暴力

自 2021 年国家卫生健康委等部门联合印发《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》,将科普工作纳入医务人员职称评定与绩效考核体系以来,越来越多医生主动拥抱互联网平台。

北京某三甲医院 W 医生就是一位积极在网络平台分享科普知识的专家。他表示,自己在网络平台发布内容时,常会遇到不同观点。针对专业知识类意见,他会耐心回复引导,提供专业建议;而对于不礼貌或诋毁性言论,通常选择不予理睬或拉黑处理。

“在互联网的世界里,言论自由是一把‘双刃剑’。”张勇表示,随着近年来各大社交媒体的兴起,越来越多的人开始在网络上分享自己的想法和态度。这些平台让人们能够轻松表达自己观点的同时,也带来了一些很难避免的问题,尤其是那些并非出于医疗纠纷或者为了表达某种诉求,而是为了吸引眼球、博取流量,采取断章取义甚至造谣污蔑的方式,在网络上辱骂、诋毁医生的现象时有发生。“网络上个体观点多元本属正常,然而交流应建立在良性沟通讨论基础上,对于恶意中伤、谩骂侮辱、人格诋毁以及牵扯家庭等不良内容,期望相关部门和平台能够介入干涉、进行管理。”

W 医生认为,医生并非完美无缺,会犯错、存在不足,只要不涉及违规违法,都应被接纳。医务工作者怀揣着做好医疗工作、帮助他人解除病痛的初心,希望大众、社会以及媒体能够积极宣传医患共同体理念,强调医患的共同敌人是疾病与谣言,倡导医患之间相互理解、换位思考,推动医疗环境和社会向着更好的方向发展。而当遭遇网暴时,也应冷静应对。“对于医生来说,更重要的是‘逆商’,而不是智商和情商。”

“要对网络暴力零容忍!”张勇建议,逆来顺受不能消除网络暴力,要用法律手段维护自身的合法权益。实施网络暴力者,轻则违反《中华人民共和国治安管理处罚法》,可被处以治安处罚,重则触犯《刑法》,将被追究刑事责任。

邓利强呼吁:从社会角度出发,广大网民也应保持理性和客观,不轻信网络传言,不参与网络暴力,共同营造一个健康、和谐的网络环境。面对网络上的不实言论和恶意攻击,社会各界应携手合作,共同抵制,保护医务人员的合法权益和尊严。

相关链接