感染性心内膜炎(IE)是指因细菌、真菌或其他微生物感染心脏瓣膜、心室壁内膜或邻近大动 脉内膜,伴赘生物形成的一种感染疾病,可引起发热、心脏杂音、瘀点、贫血、栓塞现象等多种临 床表现,病死率高,预后差。导致 IE 最常见的病原微生物为革兰阳性菌,真菌是导致 IE 罕见的病 因。真菌性心内膜炎(FE)约占 IE 病例的 1%~4%,临床表现与细菌性心内膜炎相似,缺乏特异性, 早期诊断较困难,目前最佳治疗方案仍存在争议。随着心脏外科手术增多、血管内器械广泛使用、 免疫抑制剂的使用及新的真菌诊断方法的出现,FE 发病率上升,病死率可高达 50% 以上。

确诊困难导致抗真菌延迟常见

FE 临床表现与细菌性心内 膜炎类似,常见临床表现为发热、 呼吸困难 / 胸痛、新发心脏杂音、 脾脏增大等,最常见的并发症为 外周栓塞事件,其次为脑血管意 外、心力衰竭、肺栓塞。病原学 方面,念珠菌最常见,其次为曲 霉菌,毛霉菌、荚膜组织胞浆菌、 新型隐球菌等偶有个案报道。

因缺乏特异性指标,FE 诊 断困难,确诊需从血液或赘生物 组织中分离出致病菌,在 FE 中 需要更长时间,导致开始抗真菌 治疗时间严重延迟。约 88.9% 的 念珠菌心内膜炎患者血培养阳 性,血培养阴性患者中大部分为 曲霉菌心内膜炎;约 90% 以上 患者组织培养阳性,另外还可结 合组织病理学检查明确;其他 诊断方法包括真菌 G 试验(敏 感 性 69.9%、 特 异 性 87.1%)、 GM 试验(曲霉菌感染的敏感性 可达 100%,特异性 97.5%)、分 子生物学方法(检测念珠菌和曲 霉的灵敏度和特异度分别为 83% 和 50%)、经胸壁彩超(阳性率 86.4%), 部 分 患 者(8.2%) 死 后方明确诊断。

对于疑诊 IE、其他结果不 明确(血培养阴性、超声心动图 阴性)的情况下可进行 PET-CT 检 查。18F-FDG PET-CT 诊 断 人工瓣膜性心内膜炎(PVE)准 确率较高。此外,血培养阴性的 IE 患者,应尽早行 mNGS 检测 进行病原诊断。

手术 + 尽早抗真菌治疗

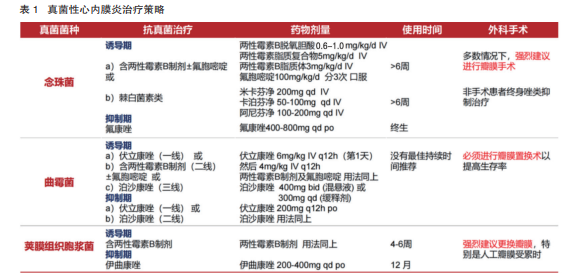

FE 的治疗困难,应建立包 括心内科、心胸外科、感染科和 药剂科在内的多学科团队。治疗 策略包括感染瓣膜外科置换及尽 早开始抗真菌治疗,其中手术治 疗对 FE 治疗成功尤为重要。FE 在药物和手术治疗后复发率高, 应长期抗真菌治疗,对于无法手 术的患者也可单独抗真菌治疗。 不同 FE 治疗方案有所不同,但 缺乏前瞻性随机临床试验(表 1)。