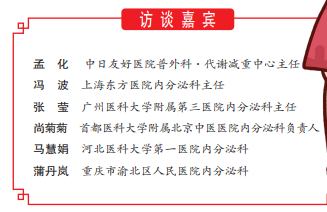

医师报讯 (融媒体记者 贾薇薇 杨瑞静 管颜青)减重被 爱美女性视为一项终身事业。《热辣滚烫》的热播,让公众 见证了贾玲一年减重 100 斤的惊艳亮相,也掀起了新一轮的 减肥热潮。

不过,在“贾玲的减重方案是否能够复制”的热烈讨论中, 我们更应该明白,减重不是为了迎合“以瘦为美”的审美视角,而是塑造健康 体魄的必要选择。众所周知,肥胖与心血管病、高血脂、糖尿病等多种慢病关 系密切,还会引发关节疼痛、睡眠呼吸暂停等健康问题。

那么,何时是减重的最佳时机?如何制定科学的减重方案?又该怎样突破 反弹的魔咒?《医师报》社特邀多学科领域专家出谋划策,为沸腾每一个普通 人的“热辣滚烫”助力!

为何减重?

肥胖诱发多种健康问题

春暖花开的季节被视 为减重的最佳时机,人们 总是期待在换下厚重的冬 衣之后能够展露完美身材。 不过,你真的需要减重吗? 其实,肥胖并不是一种视 觉效果,而是一种科学定 义。马慧娟介绍,临床实 践中,通常通过测量体质 指数(BMI)、腰围和腰 臀比等指标来评估是否超 重或肥胖,当前我国对于 超 重 的 定 义 为 BMI ≥ 24 kg/m2 ,肥胖的定义为 BMI ≥ 28 kg/m2 。

那 么, 我 们 究 竟 为 什么会胖?常见原因有两 种:最主要原因是不良生 活方式,如暴饮暴食、缺 乏运动、熬夜、情绪性进 食等,不仅会导致体重增 加,还可能对身体健康产 生其他不良影响。另一种 则与原发性疾病有关,如 胰岛素抵抗、多囊卵巢综 合征等,也可导致肥胖, 此类患者更需要针对其病 因寻求治疗。

此外,还要纠正一个 观点,减重可不是为了好 看,而是为了健康。“尽 管部分超重或肥胖人群认 为自身没有明显健康问 题,但流行病学调查显示, 这些个体的健康状态或会 随着时间推移而恶化。” 张莹解释到,一般而言, 超重和肥胖会引起多种代 谢性疾病,如糖尿病、高 血压、高血脂等,还可能 导致生物力学问题,如关 节疼痛、睡眠呼吸暂停等。 更重要的是,肥胖还与肿 瘤风险增加、焦虑抑郁等 心理健康问题有关。

张莹认为,对于超重 或肥胖患者,即使体重只 减轻 15%,也可以显著改 善身体状况。“因此,我 们鼓励所有超重和肥胖者 重视体重问题,积极寻求 专业帮助。”

如何减重?

坚守“管住嘴 迈开腿”基本法则

减 重 100 斤, 这 对 多数人来说是一个过高 目 标, 但,“ 普 通 人 通 过饮食、运动和睡眠管 理, 年 减 重 30~40 斤 完 全可行。”尚菊菊根据 临床经验总结道,中医 治疗可以通过调理脾胃 功能和睡眠的方式,帮 助患者年减重 30~40 斤。 既往患者中不乏月减重 3~4 斤的案例,更有甚者 可月减 10 斤。

从 中 医 理 论 角 度, 尚菊菊指出,肥胖与个 体代谢紊乱有关,有人 “喝凉水也胖”正是源 于此。通过中药调理, 辅以饮食控制、适当运 动及睡眠调整(建议晚 11 点前入睡),可实现 显著减重并降低反弹概 率。尚菊菊举例道,一 些中医疗法包括针灸、 物理疗法、足浴和穴位 埋线等,均对脾胃功能 及减重有效,且已取得 临床研究的验证。

蒲丹岚则指出,“管 住嘴,迈开腿”是减重 的基本法则。减肥首先 要制造热量差,即摄入 热量要小于消耗热量, 因此控制饮食是第一步, 很多人寄希望于减肥药 物,其原理也不外乎抑 制食欲即减少摄入,或 抑制吸收即增加排出。

如何选择科学的饮 食 方 案? 对 于 近 来 比 较流行的轻断食或间 歇 性 饮 食 方 法, 包 括 “16+8”“5+2” 等, 马慧娟表示,虽然其应 用较为广泛,但科学性 还有待商榷,由于其与 国人一日三餐的饮食习 惯相悖,还可能会引起 胆结石、肠胃炎等健康 问题。马慧娟强调,减 重最重要的是达到能量 的负平衡,形式并不重 要,摄入热量的降低才 是重点。

当前比较推荐的健 康饮食方式的特点是低 脂、 低 碳 水、 高 蛋 白、 高膳食纤维,不过要注 意身体的适应能力。同 时,马慧娟强调,大脑 的主要热量来源于碳水, 因此完全戒掉碳水的做 法并不可取。

此外,冯波还指出, 进食速度也与体重有关。 研究发现,体重较重的 人往往吃饭较快,较瘦 的人吃饭较慢。因此, 冯波建议饮食时“慢慢 吃”,这样可以给大脑 足够时间接收饱腹信号, 从而避免过量摄入。

在“ 管 住 嘴” 的 基 础上,“迈开腿”也是 必不可少的措施,蒲丹 岚建议,选择一项自己 热爱的、更易坚持的运 动,至关重要,如游泳、 跑步、打羽毛球等都是 不错的选择。

“科学地、逐步地 进行减重,才有可能实 现 大 幅 减 重, 从 而 将 BMI 从过高水平恢复到 正常范围。”张莹指出, 具体来说,就是设定逐 步实现的减重目标,而 不是短期内快速减重。 例如,第一个月的减重 目标可设为是体重的 8%,随后逐渐调整为每 月 5%。

何时减重?

盲目追求低体重不可取

贾玲的惊艳亮相激发 了公众的减重热情,但从 医学角度分析,张莹认为, 虽然在 1 年内减重 100 斤是 可以接受的目标,但她并 不推荐为了追求戏剧效果 而采取极端的增肥、减重 措施。同时她也提醒,在 减肥热潮中更应保持理性, 更多地关注自身的身体状 况,而非盲目追求低体重。

“肥胖悖论”现象已在多 项研究中被证实,对于老 年人群,轻度肥胖可能与 更高的生存率和较低的发 病率相关。

冯波也表示,对女性 而言,体重管理是一个重 要议题。因为月经、生育 等问题都有可能受到体重 变化的影响。从长远来看, 不健康的体重控制方式或 将影响女性的生育能力, 女性需要保持一定量的皮 下脂肪。

因此,减肥时机是因 人而异的,需要根据自身 的身体状况来判断。“对 于那些已经出现超重或肥 胖并发症的个体,减重是 必要的。”马慧娟表示, 当你因体重问题而感到身 体不适时,正是改变的最 佳时机。

如何不反弹?

改变自我 重塑体重调定点

“为什么很多人减 肥困难?因为每个人的 身体都有一个体重调定 点, 帮 助 稳 定 体 重。” 孟化介绍,在自然状态 下,人的体重总会趋向 于维持在一个稳定的范 围内,这个数值被称为 “体重调定点”,如果 体重高出这个范围,身 体会通过增加消耗、控 制食欲等方式,帮助减 轻体重。相反,如果体 重低于稳定范围,身体 也会通过减少消耗、增 加食欲等让体重回升。

“常见的减重方式 包括饮食干预、运动、 药物、减重手术等方式, 但只有减重手术可改变 体重调定点,这也是为什 么非手术的减肥方法更 容易反弹的原因。”孟化 表示,减重手术包括袖状 胃切除术、胃旁路手术、 胃束带术、胃内水球疗法 等,不仅可以减少食物的 摄入和吸收,还可以抑 制饥饿素分泌,下调体重 调定点,限制固体食物摄 入,调整内分泌,改变微 生物菌群,从而降低患者 体重。

孟化介绍,在术后 2 年仍维持> 50% 预期减 重 量(EWL) 通 常 被 认 为减重手术成功。根据 中日友好医院普外科·代 谢减重中心数据,患者 1 年 内 EWL > 50% 的 比 例 占 89.94%,3 年 内 EWL > 50% 的 比 例 占 76.09%。 患 者 身 体 的 各 项指标也因为体重的有 效控制得到明显改善。

当 然, 并 不 是 所 有 人都适用减重手术,对 于更多希望通过非手术 手段维持健康体重的人 群,蒲丹岚表示,自律 是唯一的法宝,保持健 康的饮食状态,保持适 当的运动量,是维持体 重的最佳方式。马慧娟 也指出,可能 99% 的人 都会面临反弹,对于减 重而言,最重要的是坚 持和长期管理,使健康 生活方式成为一种常态 和生活习惯。

“我们常常忽略的 是,许多减肥措施往往 与人的天性相悖。”冯 波说,减肥很大程度上 需依赖个体自身努力, 如果个体缺乏自我管理 理念,而完全期待他人 代劳,这种做法往往不 切实际,最终或许会取 得短暂成功,但无法获 得持久的效益,如体重 再度回升。因此,冯波 呼吁大家主动改变自我, 保持健康生活方式和体 重控制方式,方能转变 现状。

“贾玲的坚持和自 律让很多肥胖患者看见 希 望。” 在 孟 化 看 来, 电影《热辣滚烫》最大 的益处是帮助很多大基 数的肥胖人群重拾减重 和生活的信心,拥有更 健康的未来。